日々の業務で「復元力特性」という言葉を耳にしても、その概念を体系的に学ぶ機会は意外と少ないかもしれません。しかし、各種規準をもう一歩深く理解しようとする時、この知識の有無が理解度を大きく左右します。

この記事では、多くの設計者が行う「保有水平耐力計算」を題材に、その核心である『増分解析』と、部材の挙動を支配する『復元力特性』という2つの要素に焦点を当てます。

復元力特性の基本から、普段の設計業務でどう活かすかまでを、身近な事象と結びつけながら丁寧に解説。静的な計算モデルの向こう側にある、建物のリアルな挙動をイメージできる「新しい視点」の獲得を目指します。

①保有水平耐力計算で何を確認しているのか

保有水平耐力計算の計算方法はいくつかあります。一貫計算の主流が増分解析になっていますが、実は保有水平耐力計算=増分解析ではなく他にも節点振分け法、仮想仕事法などがあります。

構造関係技術基準解説書の中でも増分解析以外でもよいとは書いてありますが、全体的には増分解析を想定した解説にはなっています。

保有水平耐力の定義としては、崩壊形に達する時における当該各階の構造耐力上主要な部分に生じる水平力の和となっています。

つまりは崩壊形を想定できる計算方法になっていればよいということになります。

保有水平耐力計算における崩壊形は、建築物が地震時にどのようなメカニズムで破壊に至るかを表す重要な概念です。構造設計は壊れないように設計することを考えることも大切ですが、合わせて、壊れる場合にはどのように壊れれば安全(人命は守れる)か考える工学でもあります。

建物の耐震性能を評価するために3種類の崩壊形(全体崩壊形、部分崩壊形、局部崩壊形)が定義されています。

崩壊形に応じて配慮するべき点が異なってきます。崩壊形についても大事な部分なので詳細はまた別の記事で解説していきます。

②なぜ増分解析が主流?その仕組みとメリット・限界点

増分解析(=荷重増分解析)の概略を言うと、地震力を一方向に少しずつ(増分的に)大きくしていき、建物が崩壊形(メカニズム)に達するまでの過程を追いながら、各部材の応答や耐力を評価する解析手法です。

保有水平耐力計算の中では、X方向とY方向、それぞれ正負の向きに加力し、合計4ケースの保有水平耐力を算出します。

保有水平耐力計算は大地震時に対する検討であるため、弾性域だけでなく塑性化を許容した弾塑性域の挙動をどのように評価するかが重要になってきます。

増分解析が主に用いられている理由は、弾塑性域での挙動を忠実に再現できるからです。

前段で触れた他の解析方法は簡便である一方、各節点における柱と梁の関係のみで崩壊形を想定するため、変位が考慮されません。そのため、脆性破壊する部材がある場合もどれくらいの変形で崩壊形になるのかが想定できません。急激に耐力が低下する部材が架構に含まれている場合には基本的に適用できません。

一方で増分解析では部材の復元力特性に応じて、弾性状態から部材の塑性化する順番を追跡できます。そのため脆性部材があっても破壊時点を特定してその段階での耐力を保有水平耐力として定義することができます。

このように書くと増分解析が万能のように見えてしまいますが、解析の手法上、変形による二次的な応力(P⊿効果)が標準では考慮されない点や、実際の地震は複雑な三次元の揺れである点など、全ての現象を再現できるわけではないことも理解しておく必要があります。

③地震エネルギーを吸収する仕組み「復元力特性」

保有水平耐力計算に限らず大地震時の検討をする際には復元力特性という言葉がよく出てきます。

復元力特性とは、構造部材が外力を受けて変形したとき、「どれくらい元に戻ろうとする力(復元力)が働くか」を示す性質のことです。具体的には、部材や建物全体の「変形と復元力(せん断力)の関係」をグラフにしたもので、構造力学や耐震設計において非常に重要な指標です。

復元力特性は弾性範囲と塑性領域で特徴が異なってきます。

弾性範囲:変形に比例して復元力が大きくなる(バネのような挙動)。

塑性範囲:変形が増えても復元力があまり増えなくなったり、逆に低下する(部材が損傷・降伏する)。

弾性範囲(許容応力度以下)の部材は外力を受けて変形しても元に戻りますが、それは元に戻るだけの復元力が働くからだと言えます。塑性域では復元力が低下するので元に戻るほどの力は働かないため残留変形が残ったままになります。

RC造とS造、ラーメン構造と耐震壁付き構造など、構造の種別によってこの「変形と復元力(せん断力)の関係」が異なる特性を示すため、これを復元力特性と呼んでいます。

構造物がどこまで変形しても倒壊しないか、どれだけエネルギーを吸収できるかを評価する基礎となります。保有水平耐力計算では、この復元力特性によって囲まれる面積から、建物がどれだけエネルギーを吸収できるかを評価します。

④部材の個性を表現する、代表的な復元力特性モデル

建物の部材は、鉄骨、鉄筋コンクリート、木質など様々で、その「粘り強さ」も多種多様です。構造設計では、これらの多様な特徴を表現するために、様々な「復元力特性モデル」を使い分けます。

基本的なモデル

2つの基本モデルの概念をしっかりと理解するだけで構造解析の見え方は大きく変わってくると思います。まずはこの基本的なモデルの内容をしっかりと理解しましょう。

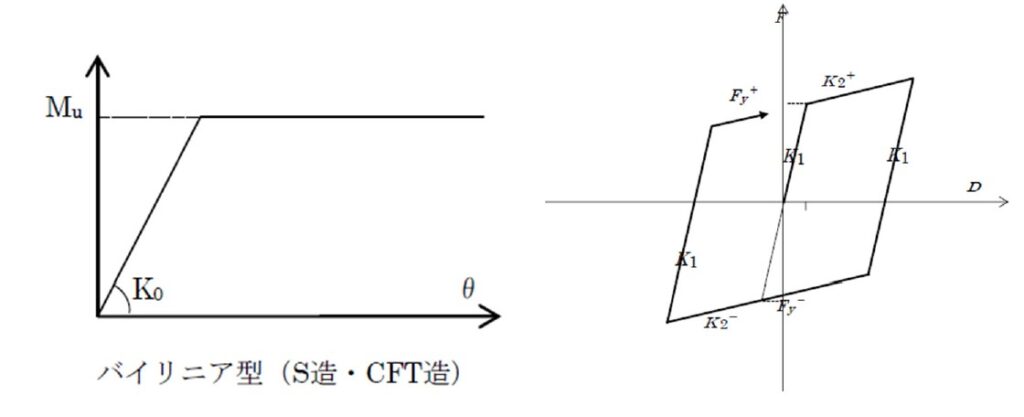

1. バイリニアモデル (Bilinear Model)

「バイ」が示す通り「2つの直線」で構成される最もシンプルなモデルです。

- 特徴: 急な直線の「初期剛性(弾性状態)」と、折れ曲がり点(降伏点)を過ぎた後の緩やかな「第二勾配(塑性状態)」で表現されます。弾性から塑性への移行という、最も本質的な現象を捉えます。

- 適用対象: 主に鋼構造の柱や梁など、降伏点が明確でしなやかに粘る部材の表現に使われます。

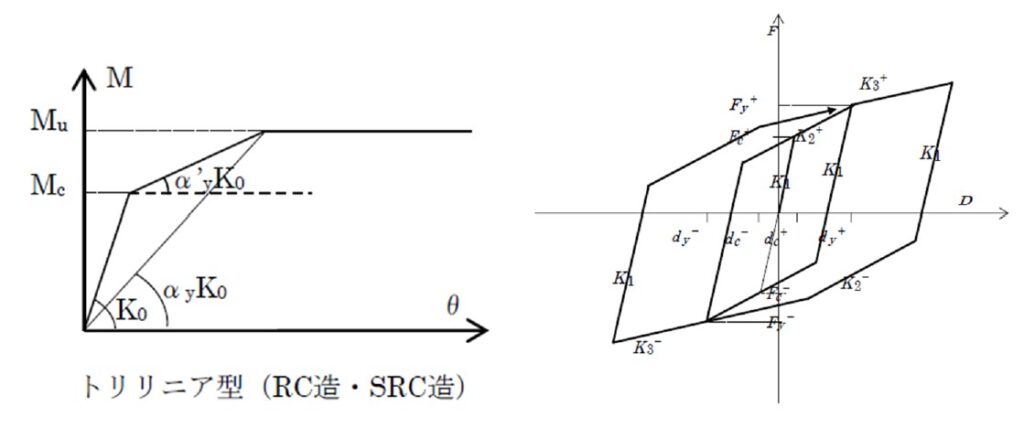

2. トリリニアモデル (Normal Trilinear Model)

「3つの直線」で構成され、バイリニアモデルをより現実に近づけたモデルです。

- 特徴: バイリニアに折れ曲がり点を追加し、より段階的な剛性低下を表現します。例えば、鉄筋コンクリート(RC)部材の「コンクリートのひび割れ」と「鉄筋の降伏」といった2段階の剛性変化を示します。

- 適用対象: 鉄筋コンクリート構造など、剛性低下が段階的に起こる部材に適しています。

より専門的なモデル

基本モデルでは表現しきれない、リアルな挙動を表現する専門的なモデルも多く存在します。

まずは基本モデルをしっかり理解し、応用編としてこれらのモデルも参考にしてください。「こんな複雑な現象もモデル化できる」ということを知るだけでも、構造解析の視野が広がります。

3. 武田モデル (Takeda Model)

RC造の復元力特性を語る上で欠かせない、日本の耐震設計で広く使われる代表的なモデルです。

- 特徴: RC部材が繰り返し荷重を受けた際の、除荷時(力が抜ける時)の剛性低下を表現します。一度大きな変形を経験すると部材が「ヘタる」という現実的な現象をモデル化でき、地震時のエネルギー吸収量をより正確に評価できます。

4. スリップモデル (Slip Model)

木造建築や鉄骨ブレース構造で重要な、非常に特徴的な挙動を示すモデルです。

- 特徴: 接合部の「ガタ」や「滑り」を表現します。初期の力ではほとんど変形せず、ガタがなくなると急に剛性が高まります。履歴ループ(力と変形の軌跡)が、中央がくびれたS字のような独特の形状を描きます。木造の釘接合部や鉄骨ブレースのボルト孔の遊びなどがこれにあたります。

5. ランバーグ・オスグッドモデル (Ramberg-Osgood Model)

折れ線ではなく、滑らかな曲線で非線形性を表現するモデルです。

- 特徴: 鋼材のように降伏点が明確でなく、徐々に剛性が低下していく挙動をリアルに表現できます。また、一度変形させた材料を逆方向に変形させると弱い力で降伏するバウシンガー効果を考慮することも可能です。

6. その他の主要モデル

- クラック型モデル: コンクリートのひび割れ発生による剛性低下に特化したモデルです。

- 原点指向型モデル: 除荷時に必ず原点に向かう、弾性的な挙動を表現します。

- テトラリニア型モデル: 4つの折れ線で、さらに複雑な挙動を表現するモデルです。

- スケルトンカーブモデル: 「骨格曲線(初めて力が加わった軌跡)」と「履歴ルール(繰り返しのルール)」を組み合わせ、様々な材料の復元力特性を柔軟に作り出す考え方です。

構造設計者は、対象とする建物の構造や部材のディテールを深く理解し、その挙動を最も的確に表現できるモデルを選択する能力が求められます。

⑤復元力特性の知識を実務に活かす視点

さて、これらの知識を「どのように日々の設計に活かすか」が最も重要です。

「保有水平耐力計算」は、建物に水平力を徐々に加えていく静的な解析手法です。これは建物の最終的な耐力を確認する上で不可欠ですが、地震の動的な繰り返し荷重による現象を直接的には表現しません。

静的な増分解析だけを見ていると、繰り返しによる剛性の「劣化」や接合部の「スリップ」といった、動的な現象の重要性を見過ごしてしまう可能性があります。

ここに、復元力特性の概念を深く理解する価値があります。 復元力特性の知識は、「静的解析モデル」と「現実の建物の動的な挙動」との間に存在するギャップを埋めるために不可欠なものになります。

復元力特性の概念を理解することで、日々の検討を通して次のような視点が生まれます。

まず、モデル化の限界を理解できます。 「部材の挙動を単純なトリリニアでモデル化しているが、現実は繰り返しで劣化する」というように、計算モデルが現実のどの部分を単純化しているのかを把握できるようになります。

そして最終的に、モデルの限界を補う、より実態に沿った設計判断へと繋がります。例えば、「この接合部はスリップ型の挙動を示しそうだから、初期変形を考慮して安全率を高めておこう」というように、計算結果を鵜呑みにせず、物理的な挙動を洞察することで、質の高い判断が可能になります。

おわりに

復元力特性の世界は、一見すると複雑ですが、その本質は「モノが力に対してどう振る舞うか」という物理現象の積み重ねです。

日々の業務で行う静的解析は、建物の挙動をシンプルに翻訳した「モデル化」された世界です。そのモデルがどのような前提に基づいているのかを理解し、モデル化によって見えなくなっている現実の挙動を想像すること。

この「静的解析(モデル)と現実の挙動との繋がりを常に意識する視点」こそが、構造設計者として一歩先に進むための鍵となります。

コメント