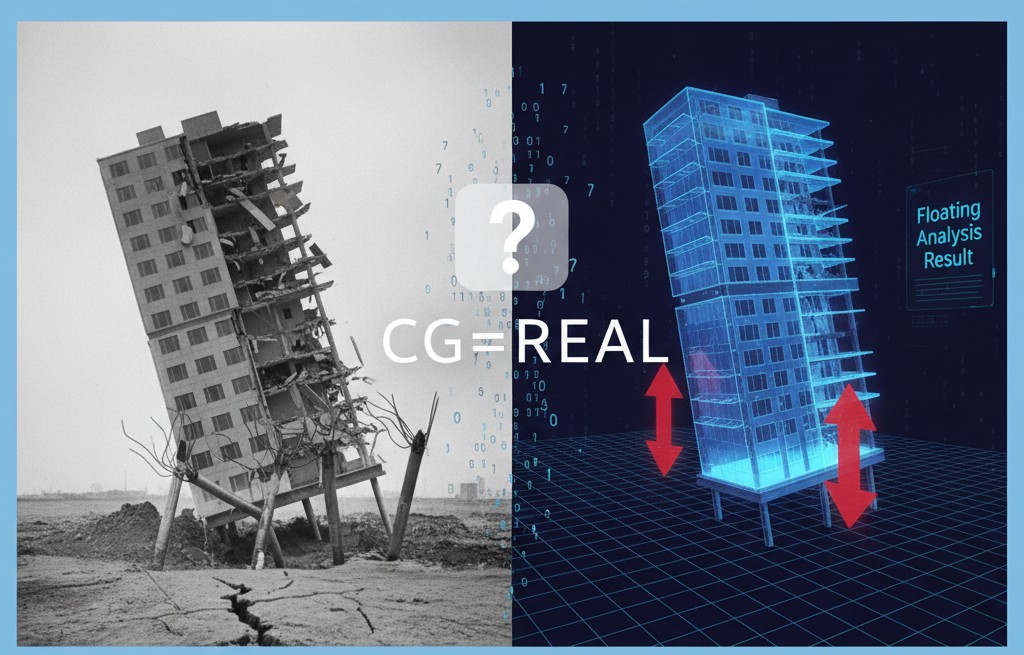

構造計算ソフトが示す変形図や応力図。私たち構造設計者は、それをどこまで”現実”として捉えているでしょうか?

日常的に計算と向き合う中で、無意識のうちに「計算上の仮定」と「実際の建物の挙動」を混同してしまう危険性が潜んでいます。それは、建物の安全性を左右する重要な判断を見誤らせる原因にもなり得ます。

その具体的な例として、地震時における「杭の浮き上がり」と「建物の転倒」を見ていきたいと思います。

この記事では、多くの設計者が一度は疑問に思うこのテーマを切り口に、構造設計者が陥りがちな「電算と現実の混同」という罠と、その乗り越え方について解説します。

① 「杭の浮き上がり」は本当に起きるのか?

過去の大地震の被害映像で、建物が根元から転倒している様子を見たことがある方も多いでしょう。

そういった映像では、杭と建物の接合部が破壊され、昔の設計で用いられていた「杭頭補強筋」がむき出しになっていることがよくあります。しかし、この光景は、実は少し誤解(ミスリード)を生む可能性があります。

「昔の建物は杭頭補強筋が少なかったから、地震で建物が浮き上がって転倒したんだ」 「今の設計なら杭頭補強筋がしっかり入っているから大丈夫」 「半固定方式は杭頭補強筋が少ないから危険だ」

このような短絡的な判断に繋がっていないでしょうか? しかし、建物の転倒は、単純な「浮き上がり」が直接的な原因ではありません。では、本当の原因は何なのでしょうか?

② 地震は「力」か「エネルギー」か?転倒の本当のメカニズム

建物が「浮き上がる」という考え方は、構造設計者であっても陥りやすい罠です。

確かに、一次設計の応力解析では杭の引抜きを検討しますし、保有水平耐力計算(増分解析)では、耐震壁やブレース下の杭に非常に大きな引抜力(浮き上がり)が計算上発生します。

しかし、これはあくまで「静的な力(ベクトル)」として地震を捉えた場合の計算結果です。

実際の地震は、常に揺れの方向が変わる「動的なエネルギー」です。瞬間的に大きな引抜力が発生したとしても、次の瞬間には逆向きの力が作用するため、計算結果のように建物がそのまま浮き上がるわけではありません。

考えてみてください。巨大な建物を水平に揺らして、片側を完全に持ち上げるには、大地震のエネルギーをもってしても実は不足します。

では、建物はどうすれば転倒するのでしょうか?

それは「圧縮側の鉛直変形」を生じさせることです。人間で例えるなら、人を持ち上げて倒すよりも、足元を払う方がはるかに少ない力で転倒させられますよね。建物もこれと同じです。

実際の転倒被害も、引張側が浮き上がったのではなく、圧縮側の杭が破壊(圧壊)されたり、地盤が変形したりすることで建物全体が傾き、転倒に至っているケースがほとんどです。杭頭補強筋の不足は、その結果として現れた現象であり、直接的な原因ではないのです。

杭の設計では、圧縮・引張の軸力や水平力など様々な検討を行いますが、建物の転倒という最悪の事態を避けるためには、「圧縮側の鉛直変形を起こさせないこと」が何よりも重要になります。

静的解析では引張力が大きく算出される傾向があるため、ついそちらに目が行きがちです。しかし、本当に注目すべきは、圧縮による圧壊や、過大な水平変形によって生じるP-δ効果(建物が傾くことで付加的に発生する転倒モーメント)による鉛直変位なのです。

参考:杭の耐震設計の変遷と外力の考え方

参考:既製杭の計算書チェックリスト|メーカー任せにしないための確認ポイント

③ 「計算上の仮定」と「現実の事象」を混同しないために

構造計算を行う上では、様々な「仮定」が用いられます。これまで述べてきた「浮き上がり」の考え方もそうですし、他にも「剛床仮定」や部材の「剛性評価」なども、計算を成り立たせるための仮定です。

構造設計者は、日常業務で実際の建物が揺れ動く様子や、ましてや損傷する瞬間を見る機会はほとんどありません。

そのため、無意識のうちに構造計算上の「仮定」と、現実に起こる「事象」を混同してしまうことがあります。

「計算上、これだけの引抜力が出るのだから、実際に浮き上がるのだろう」 「この解析モデルではこのように変形するから、実際の建物も同じように変形するはずだ」

計算結果に触れる機会が多いほど、思考もそちらに引きずられがちです。自信がないうちは計算を信じがちなので『浮き上がる』という事象があると思い込んでしまいます。だからこそ、私たちは意識的に、計算結果と現実の事象をすり合わせて判断する視点を持つ必要があります。

- この耐力や剛性の計算式は、理論値なのか、実験に基づくものか?

- 一貫計算ソフトが示す変形形状は、本当に現実に即しているのか?

もちろん、計算上の仮定を理解し、活用することは設計を進める上で不可欠です。しかし、その仮定と現実の境界線を常に意識し、事象を正しく定義し、言葉として理解していくことで、両者が整理され、より安全で合理的な設計に繋がっていくのです。

参考:計算の「わかったつもり」から脱却/成長の壁を壊す”言語化”の思考法

参考:構造設計者(エンジニア)は未知課題に謙虚に向き合うことが不可欠

まとめ:計算は「静的な力の釣り合い」、現実は「動的なエネルギーのやり取り」

今回の記事では、構造設計者が陥りやすい「計算結果と現実の混同」について、杭の浮き上がりを例に解説しました。 画面上の数値だけでなく、以下の3つの視点を持つことが重要です。

- 転倒の真犯人: 計算上は引張力(浮き上がり)が注目されがちですが、実際の転倒被害の多くは、圧縮側の杭や地盤が耐えられずに「圧壊・沈下」することで足元をすくわれ、傾斜(P-δ効果)が進むことで発生しています。

- エネルギーの視点: 静的解析では巨大な引抜力が出ますが、実際の地震は往復運動の「エネルギー」です。巨大な建物を空中に持ち上げ続けるほどのエネルギーが一方的に作用し続けることは稀であることを理解しましょう。

- 仮定の認識: 「剛床」「支持条件」「浮き上がり」などは、計算を成立させるためのモデル(仮定)に過ぎません。その仮定が現実の挙動とどう乖離しているかを常に意識することが、設計者のセンスを磨きます。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 過去の大地震で見られる「建物が根元から転倒している被害」において、杭頭の鉄筋が引きちぎられて露出している光景がよく見られることから、転倒の主要な原因は、地震の強大な引張力によって建物が浮き上がり、杭が引き抜けたことにあると判断するのが一般的である。

解答1 :× 解説: 杭頭鉄筋の破断は、転倒した「結果」として見えている現象であることが多いです。 実際の転倒メカニズムの多くは、「圧縮側」の杭が過大な軸力に耐え切れず圧壊(破壊)したり、地盤が沈下したりすることで建物が傾き、重心が外れて倒れる(足払いをかけられるような)ケースです。単純に引張力で空中に持ち上げられて転倒するケースは稀です。

問題2 保有水平耐力計算(増分解析)などの静的解析において、耐震壁の脚部などに計算上非常に大きな引抜力(浮き上がり)が発生したとしても、実際の地震は向きが絶えず反転する動的なエネルギー入力であるため、計算通りの変位量で建物全体が浮き上がり続けるとは限らない。

解答2 :〇 解説: 静的解析は、一方的に力をかけ続けた場合の「つり合い」計算です。しかし、実際の地震は揺れ戻しがあるため、建物全体を持ち上げるほどのエネルギーが長時間作用し続けることは稀です。計算上の浮き上がり量は、あくまで静的な仮定に基づく「評価値」であることを理解しておく必要があります。

問題3 建物の転倒を防ぐための設計方針として、静的計算で顕著に現れる「引張側(浮き上がり側)」の杭の引抜き耐力を確保することはもちろん重要だが、物理的な崩壊メカニズムとしては、「圧縮側(押し込み側)」の杭や地盤が圧壊して建物が傾くことを防ぐことの方が、転倒防止においてはより本質的で重要である。

解答3 :〇 解説: 問題1の解説の通り、転倒のトリガー(引き金)は圧縮側の破壊であることが多いです。 引張側が浮き上がっても建物は元の位置に戻りますが、圧縮側が潰れてしまうと建物は傾き続け、自重による転倒モーメント(P-δ効果)が加速して倒壊に至ります。したがって、圧縮側の耐力を確保し、沈下を防ぐことが転倒防止の要となります。