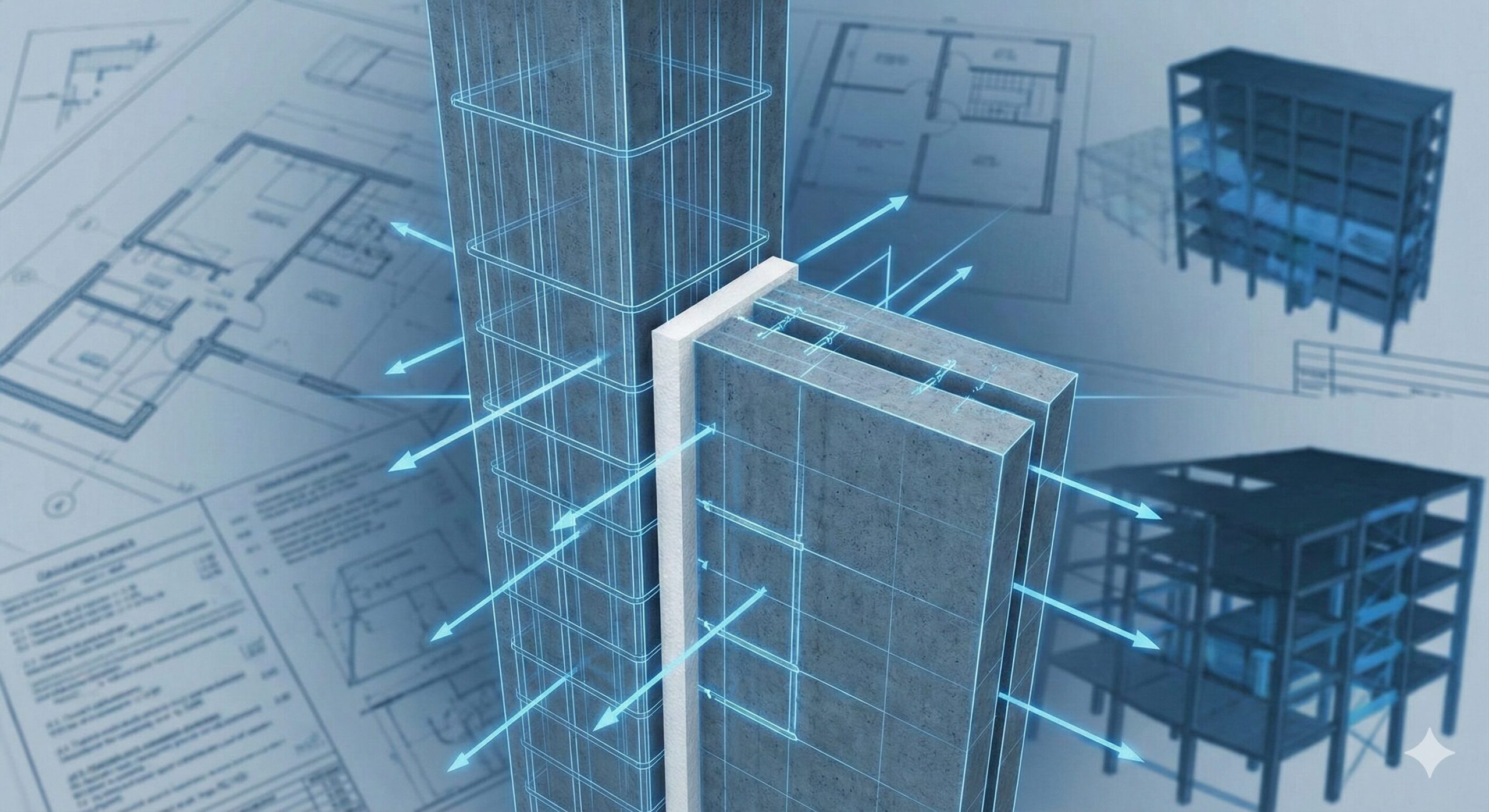

構造設計の中では、RC造の建物において当たり前のように使用している「構造スリット」。 一貫構造計算ソフトでも入力項目として標準化されていますが、その背景や計算内部での挙動を正しく理解できていますでしょうか?

今回は、構造スリットの誕生経緯から、計算ソフト内部でのモデル化、そして設計上の留意点について解説します。

① 構造スリット誕生の経緯

現在でこそ一般的な構造スリットですが、その定着までには大きな地震被害による教訓がありました。

1968年 十勝沖地震と「短柱破壊」

元々、構造設計の中では耐震壁以外の「二次壁(雑壁)」の評価について、特に言及するような法や告示はありませんでした。

しかし、1968年の十勝沖地震において、RC造の学校建築などで「柱のせん断破壊」が多発しました。 これは、柱に腰壁や垂れ壁が剛接合されることで、柱の「内法(うちのり)高さ」が短くなり、想定よりも剛性が高くなった結果、地震力(せん断力)がその柱に集中してしまったことが原因です(短柱破壊)。

この教訓から、「構造体(柱・梁)と雑壁を構造的に切り離す」ことで、柱の挙動に悪影響を与えないようにする手法として、スリットの概念が広まりました。

1995年 阪神・淡路大震災と「完全スリット」への移行

十勝沖地震以降、スリットの導入は進みましたが、当時は水密性や遮音性等の性能確保のために「部分スリット」も多く採用されていました。

しかし、1995年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では、この部分スリットを採用した建物でも被害が確認されました。部分スリットでは変形を拘束してしまい、結果として縁が切れずに短柱となり、せん断破壊を引き起こしました。

この震災を契機に、「中途半端なスリットでは柱を守れない」という認識が定着し、完全に縁を切る「完全スリット」が現在の標準となりました。現在多くの設計で使用されている『構造スリット設計指針』(日本建築構造技術者協会:JSCA)も、こうした背景を経て整備されたものです。

② 一貫計算での構造スリットのモデル化について

ユニオンシステムの一貫計算ソフト「SS7」などでは、デフォルトの設定で『構造スリット設計指針』に沿って評価することができるようになっています。

しかし、便利な反面、実際にどのようにモデル化されているのかを知らずに計算が流せてしまうという側面もあります。 まずはスリットを切らない二次壁(あるいはスリット付き壁)が一貫計算の中でどのような影響を及ぼすのか、そしてその内容をどのように確認するのかを解説します。

主に剛性関連の変化になるので以下の記事もあわせて読んでもらえると理解がしやすくなります。

剛性増大率

壁が取り付くことで、柱や梁の断面二次モーメントが変化します。壁と一体となることで剛性に寄与しますが、構造スリットで縁が切れるとその影響はなくなります。

ここで勘違いしてはいけないのは、「スリットを設けてある壁は全て剛性に寄与しない」わけではないということです。

例えば、柱との縁を切る「3辺スリット」を設けていた場合でも、壁と一体になっている大梁の剛性には影響します(垂れ壁付き梁としての挙動)。

ここが『構造スリット指針』における重要な認識ですが、壁による剛性増大の影響はある程度の高さで頭打ちになります(指針では壁高さ約1m程度で効果が一定になる関係が示されています)。 つまり、背の高い垂れ壁であっても、剛性増大率は無限に増えるわけではなく、ある一定値として評価されます。

この指針の認識を採用しないと、例えば無開口の大きな垂れ壁が付いた大梁は剛性が異常に大きな値になってしまいます。以前はこのような剛性は手計算で補正していましたが、現状は電算ソフトが自動で対応してくれます。

また、スリットを設けた壁に対して「開口」を設けた場合にも注意が必要です。 開口の位置やサイズによっては、本来剛性を考慮すべき場合でも、計算上の剛性増大率が「1.0(増大なし)」になってしまうことがあります。他部材とのバランス(剛性率等)への影響を踏まえ、自動計算だけに任せず適宜補正値を入力しましょう。

剛域長さ・内法長さ

壁が取り付くことで部材の「剛域長さ」が変化します。 これは「剛域図」と「軸組図」を見比べることで、モデル化されている範囲が見分けられると思います。

また、せん断力に対しての検討をする際の「内法長さ」へも影響があります。剛域図と合わせて「断面算定条件」も必ず確認するようにしましょう。

耐力として評価する方法や条件については、『建築物の構造関係技術基準解説書(黄色本)』の付録技術資料などに記載があります。過大な耐力評価をしないよう注意しつつ、効果的に壁を利用しましょう。 ただし、壁の配置は柱のせん断破壊とも密接に関係してくることを常に念頭において適度な安全率を持たせるような検討が必要です。

③ 二次壁の設計での留意点

構造スリットを採用する場合、一貫計算上の数値とは別に、実務上の納まりとして以下の点に留意する必要があります。

層間変形角とスリット幅の整合

スリットの最大の目的は、地震時に構造体が変形しても壁と接触させないことです。 そのため、「想定される層間変形(ドリフト) < スリットの幅」である必要があります。 高層階や変形の大きい建物では、標準的な25mmや30mmのスリット幅では足りず、衝突による損傷の恐れがあります。計算結果の変位を確認し、適切なスリット幅を選定する必要があります。

面外方向の脱落防止

スリットによって柱・梁と「縁が切れる」ということは、壁が自立した状態に近くなることを意味します。 地震の揺れが「面外方向(壁が倒れる方向)」に働いた際、壁が倒壊・脱落しないよう、片持ち壁としての検討を行い、スリット補強筋によって面外方向の保持を確実に行う必要があります。

防水納まりとの整合

計算上は「壁の下端(梁上)」で水平スリットを設けていたとしても、実際には防水の立ち上がり(バルコニーのパラペットや厨房など)と干渉するため、現実にはスリット位置を床上600mm程度まで上げる必要があるケースが多々あります。

この場合、スリットより下の600mm部分は梁と一体化するため、下階の梁の剛性増大率や、取り付く柱脚の剛域に影響が出ます。 計算上のモデル化だけでなく、現実の「納まり」を把握して、適切な位置にスリットを設け、それを計算に反映させるようにしましょう。

まとめ

今回の記事では、RC造における構造スリットの役割とモデル化について解説しました。 スリットは単なる隙間ではなく、以下の3つの重要な役割を持っています。

- 過去の教訓から学ぶ: スリットは、1968年十勝沖地震での「短柱破壊」や、1995年阪神・淡路大震災での「部分スリットの破壊」という痛ましい教訓から生まれた、柱をせん断破壊から守るための必須技術です。

- ソフトのブラックボックス化を防ぐ: 一貫計算ソフトはJSCA指針に基づき剛性を自動計算してくれますが、「壁がある=剛性が無限に増える」わけではありません(頭打ちの効果)。また、開口の位置によっては剛性増大率がキャンセルされることもあるため、数値の妥当性を設計者が判断する必要があります。

- 現場との整合性: 計算上は梁上で縁を切っていても、実際には防水立ち上がり(パラペット)などでコンクリートが一体化する箇所があります。また、層間変形角に対してスリット幅が不足していないかなど、図面と計算の整合性を取ることが事故を防ぐ鍵となります。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 1968年の十勝沖地震で多発したRC造の「短柱破壊(せん断破壊)」は、柱に腰壁や垂れ壁が剛接合されたことで柱の内法高さが短くなり、想定以上に剛性が高まった柱に地震力が集中したことが主な原因であり、これを防ぐために構造スリットによって雑壁と構造体の縁を切る手法が定着した。

解答1 :〇 解説: 雑壁が柱に付くと、柱が短く固くなり(短柱化)、粘りのある曲げ破壊ではなく、脆性的な「せん断破壊」を起こしやすくなります。スリットは、壁と柱を構造的に切り離すことで、柱本来の性能を発揮させるために不可欠です。

問題2 JSCAの『構造スリット設計指針』に準拠した一貫構造計算ソフトでは、梁に取り付く垂れ壁の背が高いほど剛性増大率(φ)は比例して無限に大きくなる設定となっているため、背の高い壁がある場合は手計算で数値を頭打ちにする補正入力が必須である。

解答2 :× 解説: JSCA指針では、壁による剛性増大効果はある程度の高さ(約1m程度)で「頭打ち」になるとされています。現在の一貫計算ソフト(SS7など)のデフォルト設定では、この指針に沿って自動的に頭打ちの処理が行われるため、基本的には手計算による補正は不要です(ただし、計算条件の設定確認は必要です)。

問題3 バルコニーや厨房など防水が必要な箇所に水平スリットを設ける場合、実際には防水立ち上がり(コンクリートパラペット等)が必要となるため、スリット位置を床上(SL+600mm程度)に上げるケースが多い。この場合、構造計算モデルにおいても、その立ち上がり分を考慮して梁の剛性増大や柱の剛域への影響を反映させる必要がある。

解答3 :〇 解説: 計算上は「梁上レベル」でスリットを入れていても、現実の納まりでは防水アゴなどでコンクリートが一体化していることがあります。この「計算と現場のズレ」が、想定外の剛性増加や短柱化を招く恐れがあるため、実際の納まりに合わせてモデル(剛性増大率や剛域)を修正するのが正しい設計です。