RC造の建物を設計する上で、大地震時に特に注意すべき脆性的な破壊形式の一つが「付着割裂破壊」です。

概念は理解していても、検討方法が複数あり、その違いや実務での使い分けに悩んだ経験はありませんか?

今回の記事では、付着割裂破壊がどのような現象なのかという基本的な原理から、各種規準における検討方法の違い、そして実務における具体的な対応策や建物の耐震性能(Ds値)への影響まで、一歩踏み込んで解説していきます。

なお、通し筋やカットオフ筋の扱いといった、より発展的な内容については、別の記事で改めて解説する予定です。

① 付着割裂破壊とはどのような事象か?

まず、基本に立ち返りましょう。「付着」とは、コンクリートと鉄筋が一体となって力を伝え合うために必要な性能です。鉄筋に生じた引張力は、鉄筋表面の凹凸(リブ)とコンクリートの間の「付着応力度」を介して、コンクリートに伝達されます。

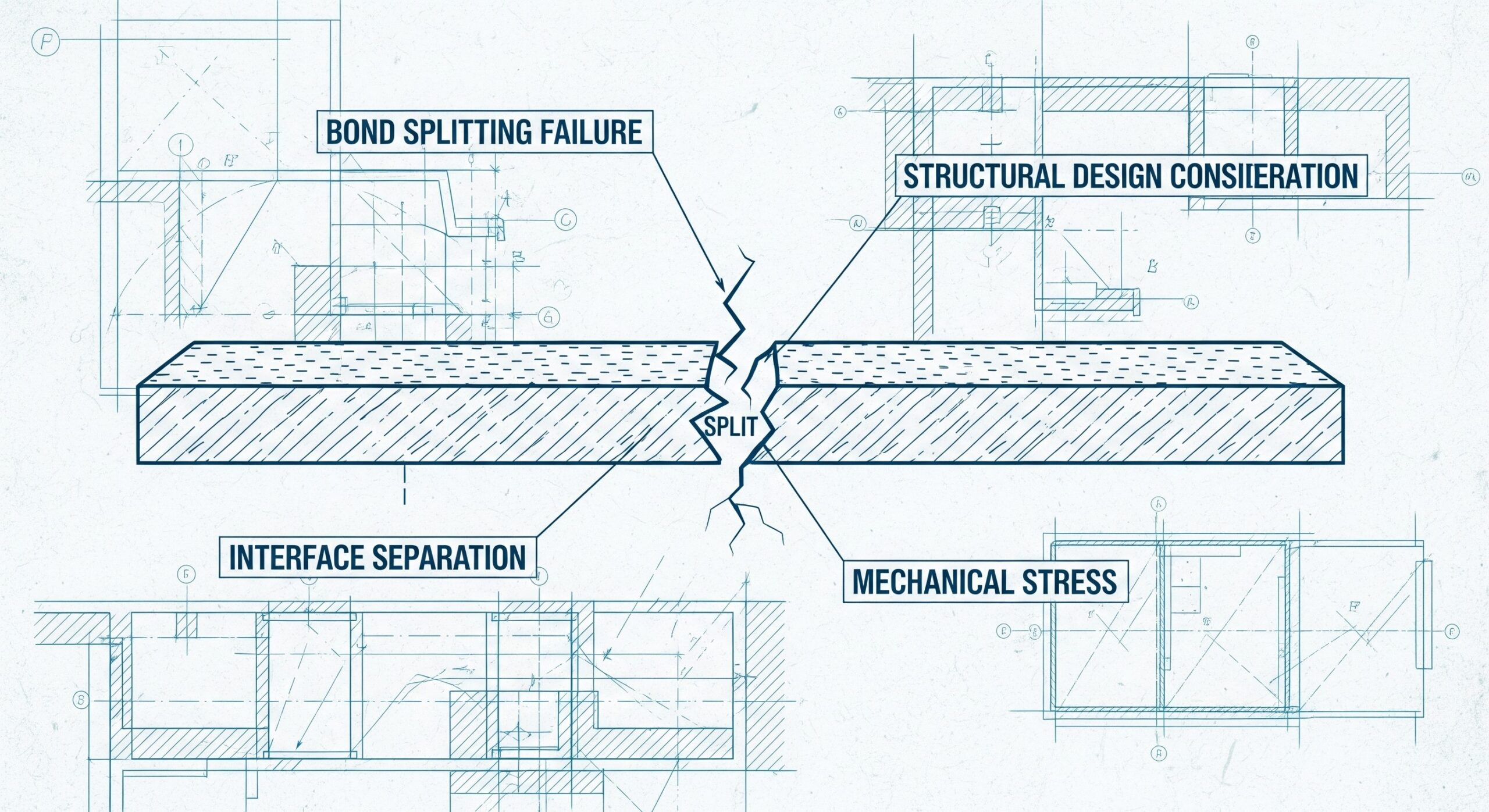

しかし、大地震によって部材が大きく変形し、鉄筋に非常に大きな引張力が作用すると、この付着応力度も極端に大きくなります。その結果、鉄筋からコンクリートを外側へ押し出す力(放射状の引張応力)が発生します。引張力に弱いコンクリートがこの力に耐えきれず、鉄筋に沿って「かぶりコンクリート」がひび割れ、剥がれ落ちてしまう現象。これが「付着割裂破壊」です。

付着割裂破壊が生じると、鉄筋とコンクリートの一体性が失われ、鉄筋が降伏して靭性を発揮する前に部材の耐力が急激に低下するため、建物全体のねばり強さを著しく損ないます。

この現象は、部材がある程度大きく変形した後(層間変形角1/100 程度)の繰り返し荷重に対して問題となるため、剛性が高く大きな変形を許容しない「強度型の建物」では、検討を省略できる場合があります。設計者は建物の特性を理解し、検討の要否を判断することが重要です。

断面算定結果のOK/NGを確認するだけでなく、設計者自身が建物の挙動を想定し、その特性を踏まえて検討の要否を判断することが求められます。

② 付着割裂破壊の検討式

付着割裂破壊の検討は、設計のどのフェーズ(どの程度の地震を想定するか)によって、用いるべき式や考え方が異なります。ここでは、代表的な検討方法とその使い分けについて解説します。

RC規準2010と2018の違い

大きくは以下の内容が見直されています。法的にはどちらを採用しても良いことになっています。

- 付着強度式の係数:2018年版では一部の係数が見直されています

- かぶり厚さの影響評価:コンクリートのかぶり厚さが付着強度に与える影響の評価方法が精緻化されました

- 横補強筋の効果:スターラップなどの横補強筋が付着割裂破壊に与える効果の評価方法が更新されています

- コンクリート強度の影響:高強度コンクリートに対する評価が見直されています

使用性確保・損傷制御の検討

これは主に「許容応力度設計」の枠組みで行われる検討です。長期荷重や、中地震を想定しています。

この段階での目的は、建物の「安全性」を確保するというよりは、ひび割れが過度に発生しないように制御し、利用者が安心して使える「使用性」を確保することです。鉄筋に生じる応力がまだ弾性範囲内にある状態で、付着応力度が許容値を超えないかを確認します。

安全性確保の検討

こちらが、大地震時(極めて稀に発生する地震、震度6弱~7相当)を想定した、いわゆる「保有水平耐力計算」における検討です。建物の倒壊を防ぎ、人命を守ることが最大の目的となります。

この検討では、鉄筋に生じる応力として、以下の2つを選択できます。この使い分けが、設計思想を反映する上で非常に重要になります。

- 存在応力(Ds算定時・保有水平耐力時の応力)を用いる場合

これは、保有水平耐力計算によって実際にその部材に生じると計算された応力を用いて検討する方法です。主に、塑性化を期待しない、あるいは塑性化の程度が小さい部材に適用します。建物全体が目標の耐力を発揮した瞬間に、その部材の付着が破壊されていないかを確認する、という考え方です。 - 降伏強度(鉄筋の降伏点)を用いる場合

こちらは、その部材の主筋が降伏する(塑性化する)ことを前提として検討する方法です。主に、梁のように、大地震のエネルギーを吸収するために積極的に塑性化させたい「塑性ヒンジ」の形成を期待する部材に適用します。鉄筋が降伏強度を発揮して粘り強く抵抗し続けるためには、その前に付着割裂破壊を起こしてはならない、という思想に基づいています。降伏強度で検討する方が、存在応力で検討するよりも厳しい条件になりますが、これにより部材の靭性を保証することができます。

使い分けのポイント

設計者が、大地震時に「どの部材に粘らせてエネルギーを吸収させ、どの部材は弾性範囲に留めて建物を支えさせるか」という崩壊メカニズムを明確にイメージし、それに応じて応力を使い分けることが求められます。

存在応力は、あくまで保有水平耐力(もしくはDs算定時の崩壊形)に達した特定の瞬間における計算上の応力です。一方、梁は塑性ヒンジの形成を前提とするのが一般的な設計方針であるため、鉄筋が降伏するまで付着割裂破壊が生じないことを保証する「降伏強度」を用いた検討が基本となります。

例えば、基礎梁のように曲げ耐力が非常に高い部材は、降伏強度で付着の検討を行うと条件を満足させることが困難な場合があります。しかし、基礎梁は一般的に塑性ヒンジの形成を許容しないため、どの応力(存在応力か、降伏強度か)で付着の安全性を確認するかは、設計者の判断が重要になります。

靭性指針による検討

「鉄筋コンクリート造建物の靭性保証型耐震設計指針・同解説」(通称:靭性指針)は、RC規準よりもさらに詳細の塑性変形性能(靭性)を評価するための規準です。

この指針を用いる検討も、安全性確保の検討と同様に大地震時を想定しています。

重要なのは、靭性指針を用いて付着割裂耐力を評価し、その耐力が「せん断設計用曲げモーメント」から算出した付着応力度を上回ることを確認することです。これを「せん断保証設計」と組み合わせることで、たとえRC規準の「安全性確保の検討」でNGとなった部材でも、曲げ降伏がせん断破壊や付着割裂破壊に先行することが保証され、結果として脆性的な破壊は起こらないと判断できます。

③付着割裂破壊を防ぐには?

付着割裂破壊の概念が掴めたところで次は設計を進める中で、付着割裂破壊の検討結果がNGとなってしまった場合の具体的な対策について解説します。

付着割裂破壊がNGとなった場合の対策

NGとなる主な原因は、「鉄筋径に対して、かぶり厚さやコンクリート強度が不足している」ことです。また、過密な配筋も付着割裂破壊を誘発します。部材ランク判定の中で柱の靭性を確保するために引張鉄筋比(pt)の上限値が定められているのも、これが一因です。具体的な対策は以下の通りです。

- 主筋径を小さくする: 最も効果的な対策の一つです。同じ鉄筋量を確保する場合でも、太径の鉄筋を少数使うより、細径の鉄筋を多数配置する方が、一本あたりの付着応力は小さくなり、表面積の合計も増えるため有利になります。

- コンクリートの設計基準強度(Fc)を上げる: 高強度のコンクリートは、それ自体が引張力に対して強く、付着耐力も向上します。

- あばら筋(せん断補強筋)を増やす: あばら筋は、主筋の周りのコンクリートを拘束し、外側へ押し広げようとする力に抵抗します。密に配筋することで、かぶりコンクリートの剥落を防ぎ、付着耐力を向上させる効果があります。

- 部材断面を大きくする(せいを高くする、幅を広くする): 断面を大きくすることで、鉄筋同士の間隔やかぶり厚を確保しやすくなり、結果として付着割裂に対して有利になります。

これらの対策を、コストや施工性、意匠とのバランスを考えながら総合的に判断し、設計に反映させていきます。

まとめ:付着割裂破壊は「鉄筋が性能を発揮するための前提条件」

今回の記事では、RC造の脆性破壊の一つである「付着割裂破壊」について、そのメカニズムから実務的な検討方針までを解説しました。 「鉄筋とコンクリートが一体である」というRC造の大前提が崩れる現象だからこそ、慎重な検討が必要です。

- 現象の理解: 鉄筋が引張られることでコンクリートを内側から押し広げ、かぶりコンクリートが剥がれ落ちる現象です。これが起きると、鉄筋が降伏する前(粘りを発揮する前)に耐力を失うため、建物は脆性的な挙動となります。

- 検討応力の使い分け: 安全性の検討において、「存在応力(計算上の応力)」で確認するか、「降伏強度(鉄筋のフルパワー)」で確認するかが設計者の腕の見せ所です。梁のようにヒンジ化させたい(粘らせたい)部材は、原則として「降伏強度」で検討し、靭性を保証する必要があります。

- NG時の対策: 「鉄筋径を細くして本数を増やす」「Fcを上げる」「あばら筋を増やす」といった対策が有効です。特に太径の鉄筋を用いる場合は、かぶり厚さやあき寸法に十分な配慮が必要です。

付着の概念は複雑で、私自身も完全に理解するのに時間がかかりました。この記事で全体像を掴んだ上で、改めて設計規準を読み返していただくことをお勧めします。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 付着割裂破壊は、大地震時に鉄筋に過大な引張力が作用することで、鉄筋とコンクリート間の付着応力度が高まり、鉄筋に沿ってコンクリートが割裂(ひび割れ・剥落)する現象である。これが生じると、鉄筋が降伏してエネルギーを吸収する前に耐力が低下してしまうため、建物の靭性(粘り強さ)を著しく損なう脆性破壊となる。

解答1:〇 解説: 付着割裂破壊は、鉄筋がコンクリートを「内側から押し割る」ような破壊形式です。これが発生すると、鉄筋とコンクリートの一体性が失われ、鉄筋が降伏点まで引っ張られることなくスッポ抜けるような状態になるため、期待していた粘り強さ(靭性)が発揮できなくなります。

問題2 保有水平耐力計算(安全性の検討)において、大梁の付着割裂破壊を検討する場合、梁は地震時に塑性ヒンジ(曲げ降伏)を形成してエネルギーを吸収することが期待される部材であるため、解析で得られた「存在応力」ではなく、鉄筋が降伏するまで付着が健全であることを保証する「降伏強度」を用いて検討を行うのが基本である。

解答2:〇 解説: 梁のように「ヒンジ化させたい=鉄筋を降伏させたい」部材の場合、鉄筋が降伏する前にコンクリートが割れてしまっては意味がありません。そのため、計算上の応力(存在応力)が小さくても、鉄筋がフルパワー(降伏強度)を発揮しても耐えられるかどうかを確認し、靭性を保証する必要があります。逆に、基礎梁などヒンジ化させたくない部材では、存在応力での検討を選択する判断もあり得ます。

問題3 計算の結果、付着割裂破壊に対してNG(耐力不足)となった場合、主筋の断面積を変えずに耐力を向上させる対策として、主筋の径を太くして本数を減らすことは、鉄筋一本あたりの表面積が増えるため、付着に対して有利(安全側)な変更となる。

解答3:× 解説: 同じ断面積を確保する場合、「太い鉄筋を少なく」使うよりも、「細い鉄筋を多く」使う方が付着には有利です。 細い鉄筋の方が、断面積に対する周長(表面積)の比率が大きくなるため、付着応力度を分散させることができます。また、太い鉄筋はかぶりコンクリートを押し広げる力が強くなるため、付着割裂に対しては不利になります。