構造設計、特に大規模な建築物や特定の条件を満たす建築物の安全性を確認する「ルート3」の設計において、「保有水平耐力計算」は避けて通れない重要な検討項目です。そして、その計算の主流な手法が「増分解析(プッシュオーバー解析)」です。

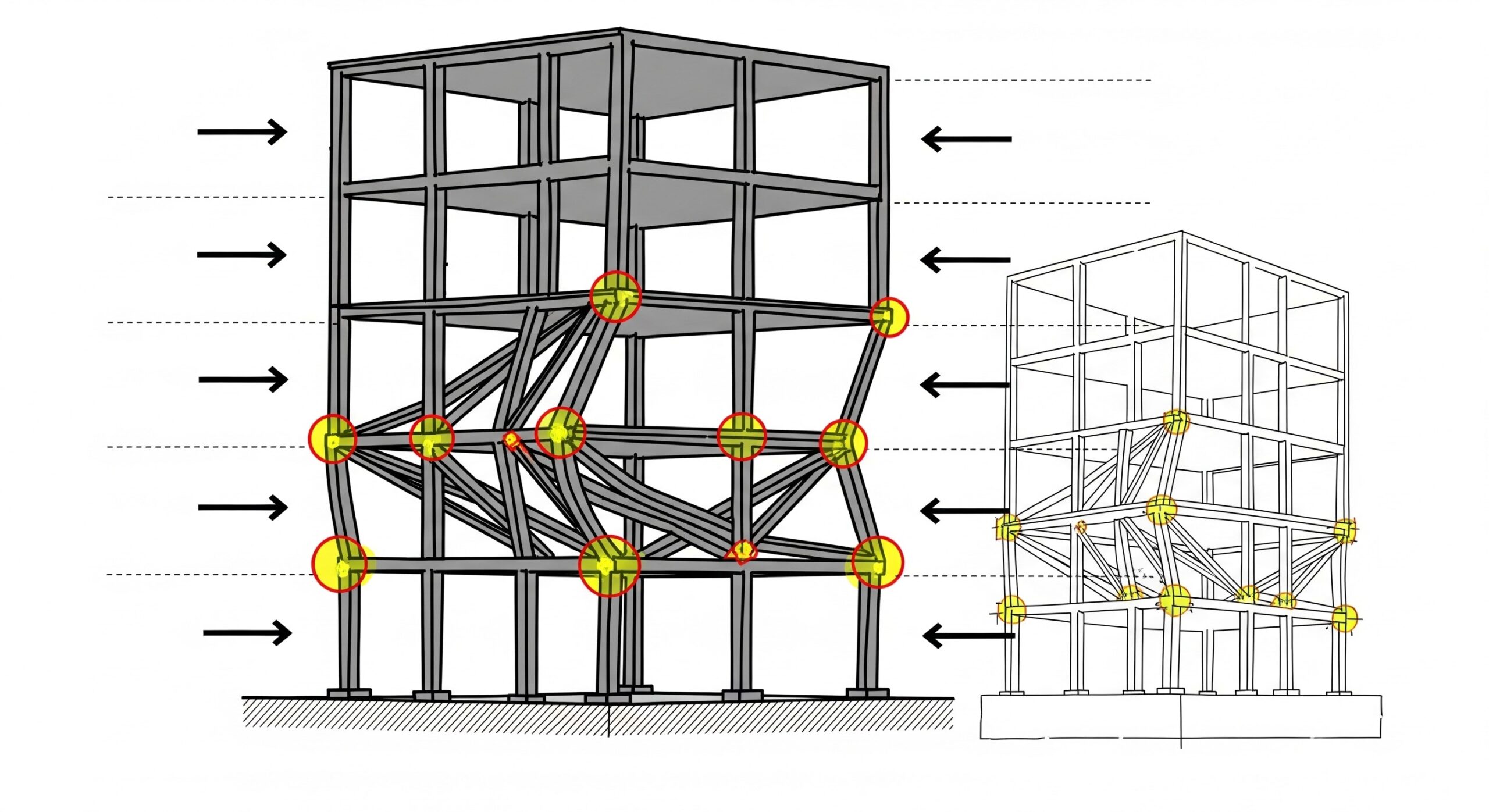

保有水平耐力計算では、大地震によって建物が弾性限界を超え、塑性化(元に戻らない変形)していく領域、すなわち「弾塑性領域」での挙動を評価します。

増分解析とは、建物に少しずつ水平力(地震力)を加えていき、建物がどのように変形し、どこが降伏(塑性化)し、最終的にどの時点で崩壊形に至るかをステップ・バイ・ステップで追跡するシミュレーションです。

この解析の過程で、構造解析プログラムが内部で扱う「計算モデル(剛性マトリクス)」の状態は、ステップごとに動的に変化します。

今回は、この増分解析中に起こる「モデルの変化」について、具体的にどのような評価が行われているのかを解説していきます。

① 支点の浮き上がりとヒンジ部材の剛性は?

まずは、解析の基本となる「部材の塑性化」と「境界条件の変化」という2つの「非線形性」について見ていきます。

塑性ヒンジの発生と剛性低下

保有水平耐力計算の基本的な考え方は、柱や梁が脆性的な破壊(せん断破壊など)を起こす前に、曲げによって粘り強く変形する「塑性ヒンジ」を形成させ、建物全体でエネルギーを吸収するというものです。

一般的な増分解析のステップにおいて、構造解析プログラムは、各ステップで部材(特に柱や梁の端部)にかかる曲げモーメントと回転角の関係(M−ϕ関係)を監視しています。

- 弾性段階: 部材は弾性剛性(初期剛性)を持ちます。

- 降伏: 部材端の曲げモーメントが降伏モーメントに達します。

- モデルの変化: この瞬間、プログラムはその部材端が「塑性ヒンジ化した」と判断します。計算上、その部位の「曲げ剛性」は大幅に低下(例:初期剛性の1/1000など、設定に基づく値)します。重要なのは、強度を失うのではなく、「それ以上のモーメントは負担できないが、回転はしやすくなる」状態になることです。

- 応力再配分: 一つの部材が塑性ヒンジ化して剛性を失うと、その部材が負担できなくなった力は、まだ弾性状態にある周囲の他の部材へと再配分されます。

このように、ヒンジの発生(=剛性の低下)と応力の再配分を繰り返していくことが、増分解析の基本的な流れです。

参考:「塑性ヒンジ」の概念と保有水平耐力計算における役割を解説

参考:崩壊形とヒンジ図のチェックの視点

支点の浮き上がり

次に、建物の足元である「支点」の変化です。これは、長期軸力が小さい建物の隅柱や、あるいは負担水平力が大きい耐震壁・ブレース付き架構の柱脚などで特に生じやすくなります。

地震時には建物全体が転倒しようとする力(転倒モーメント)が働きます。建物の自重(軸力)がこの転倒モーメントに抵抗しますが、地震力が大きくなると、引張側(風上側)の支点には引張力が発生します。直接基礎の場合には自重、杭基礎の場合には自重+杭の引張耐力でこれに対抗します。

増分解析のステップ中に、ある支点の計算結果がこの抵抗力を上回る引張力となった場合、「浮き上がり」したと認識されます。

言葉だけ聞くと宙に浮いたような現象に聞こえますが、計算上の扱いは、「引張力に抵抗できない(あるいは引抜耐力を超えた)」と判断された時点で、次のステップ計算からその支点の「鉛直方向の剛性」をゼロ(あるいは極めて小さい値)に変更し、引張力を負担しないモデルとして扱います。

これは、計算モデルからその支点が一時的に切り離されたことを意味します。支点の浮き上がりは、建物全体の剛性を大きく変え、特定の柱や基礎梁に応力を集中させる要因となるため、ヒンジの発生と並んで非常に重要な非線形挙動です。

浮き上がりが生じると同一構面の梁が力を負担するだけでなく、直交方向の梁の剛性も引張力により浮き上がる変位を抑え込むように効いてきます。そのため直交方向の部材にも曲げヒンジ、場合によってはせん断破壊が発生して、崩壊形の決定要因になっていることもあるので、浮き上がりが発生している時には直交方向もしっかりとチェックするようにしましょう。

参考:支点条件の仮定/基礎部の剛床の重要性

参考:既製杭の計算書チェックリスト|メーカー任せにしないための確認ポイント

② 脆性破壊した部材の扱いとは?

増分解析では、ステップが増える中で曲げヒンジ(塑性ヒンジ)が生じても、建物は靭性を発揮して変形し続けるため、計算は次のステップに進みます。そしてある一定の変形に達した時点を保有水平耐力状態として評価します。

しかし、建物内に脆性的な破壊(例:曲げ降伏より先にせん断破壊が起こる部材)が先行する部材がある場合、建物は想定している靭性を発揮できません。

ここで重要なのは、解析プログラムがこの「脆性破壊」をどう扱うかです。

増分解析において、ある部材が脆性破壊と判定された場合、プログラムはその部材の剛性を「設計者が設定したモデル化の条件」に従って変更(例:せん断剛性や曲げ剛性をゼロにする、あるいは軸力だけは保持させる等)し、応力再配分を試みます。

この結果、解析の挙動は次の2パターンに分岐します。

- [A] 解析がストップ(収束しない)する場合

その部材の脱落が致命的(例:主要な柱や耐震壁)で、応力再配分ができず構造全体または一部が不安定(部分崩壊形)となった場合です。剛性マトリクスが解けなくなり(解が収束せず)、解析はここでストップします。これが「脆性破壊による部分崩壊形が確定」した瞬間であり、この時点がその建物の保有水平耐力となります。 - [B] 解析が継続(収束する)する場合

その部材が脱落しても、他の部材(あるいはモデル化設定で「保持する」とした軸力)で応力を支えきれる場合(例:主要な崩壊形に影響しない二次的な梁など)。この場合、解は収束し、その部材が脱落した状態のモデルで、解析は次のステップへ継続されます。

つまり、「脆性破壊が起こった場合に解析がストップするか、継続するか」は自動的に決まるのではなく、「その部材をどのようにモデル化(=軸力を保持できると設定するか否か)」したかによって、分岐[A]と[B]のどちらになるかが決まるのです。

例えば、耐震壁に内蔵された柱に直交する小梁が、剛性が低いにもかかわらず、大きな耐震壁の変形に追従させられてせん断破壊(脆性破壊)判定を受けたとします。もしこの小梁の軸力保持を「考慮しない」設定にしていると、この局所的な破壊によって[A]の「解析ストップ」となり、建物全体の耐力を不当に低く評価する(非合理な)結果になりかねません。

実態として軸力保持が可能であると判断できるならば、それをモデル化に反映させることで[B]の「解析継続」となり、建物全体の真の靭性能(塑性ヒンジによる崩壊形)を評価することが可能になります。

ただし、このように脆性破壊部材の剛性を除外して解析を継続([B]のルート)した場合、その脆性部材が負担していた分の耐力を、建物の保有水平耐力に(単純に)加算することは基本的にはできません。

その脆性部材の耐力を考慮しない代わりに、Ds値を評価する際にもその脆性部材を(塑性変形能力を期待する部材として)考慮する必要もなくなります。

複合的な判断になるので安易に計算を満足させるための方法論として扱わないようにしましょう。

③ 非剛床時の面外方向への影響は?

通常の床スラブがある場合には非常に剛性が高いため、「剛床仮定」を用いて設計します。これは、「床はそれ自身の面内(水平面内)では変形せず、一体の剛体として動く」という仮定です。

しかし、大きな吹き抜けがある場合など、床が分断されている部分は一体となって動くことができないため、「非剛床」として扱います。

非剛床とすると、床自身の面内変形を考慮するため、剛床仮定では生じないはずの梁の軸力が発生したり、直交するフレームに対して面外方向の曲げモーメントが発生したりします。

ここで実務上注意すべき点があります。計算ソフトによっては、地震力を受けている「面内方向」の応力に対しては塑性ヒンジの発生と剛性低下を考慮する一方で、それによって引き起こされる「面外方向」の挙動についてはヒンジの発生を考慮せず、弾性剛性が維持されたままになる、という仕様の場合があります。

この場合、面外方向の部材が弾性剛性のまま過度に抵抗するため、本来の変形が抑制され、結果として面内方向の応力(と変形)も正しく評価されていない可能性があります。

対応策としては、面外方向の部材が(計算上)ヒンジが生じないくらいまで耐力を高めるか、あるいは逆に、面外方向の初期剛性をあえて低めの値に設定しておく(影響を小さくする)などが考えられます。いずれにしろ、ソフトウェアの挙動が完全に現実事象を再現することは不可能な場合もあるため、モデル化の特性を理解し、危険側(不利側)にはならないような幅を持った判断をしましょう。

参考:「非剛床」設定の基本と3つの留意点

参考:剛床仮定とはなにか/非剛床の事例

まとめ:増分解析とは「剛性が変化し続けるプロセス」

保有水平耐力を求める「増分解析」とは、地震力によって建物のモデル(剛性)が刻々と変化していくプロセスを追跡するシミュレーションです。

解析中、以下の事象が起こるたびに計算モデルが更新されます。

- 塑性ヒンジ化:部材が降伏すると曲げ剛性が低下し、応力が他に再配分されます。

- 支点の浮き上がり:引張力で支点の鉛直剛性がゼロになります。

- 脆性破壊:部材の剛性が除去されます。

この「剛性の変化」と「応力再配分」の連鎖こそが、建物の真の崩壊形と耐力を決定します。

重要なのは、特に脆性破壊時などの挙動は、設計者がどのような「モデル化(設定)」を行うかに強く依存する点です。自動計算の結果だけでなく、剛性が変化していくプロセス自体を理解し、その設定が妥当か判断することが設計者には求められます。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 増分解析において、ある部材が降伏して「塑性ヒンジ」が発生したと判定されると、計算上その部材は強度(耐力)を失ったものとして扱われ、それまで負担していた全ての応力が解放されて周囲の部材へ再配分される。

解答1 :× 解説: 「強度(耐力)」を失うのではありません。塑性ヒンジ化すると、「曲げ剛性」が大きく低下(計算上は極小化)します。これは「今の耐力は維持するが、これ以上荷重が増えても新たなモーメントは負担できない(回転変形だけが進む)」状態を意味します。再配分されるのは、ヒンジ化以降に加わった「増分」の荷重です。

問題2 解析中に「支点の浮き上がり(引張力が抵抗力を超える)」が発生した場合、その影響は浮き上がった柱を含む構面内(地震力を受けている方向)だけでなく、直交方向の梁やフレームの損傷要因になることもあるため、直交方向のチェックも必要である。

解答2 :〇 解説: 浮き上がりが発生すると、その柱につながる直交方向の梁が、浮き上がり変位を無理やり抑え込もうとして抵抗します(剛性が効いてきます)。その結果、直交方向の梁に予期せぬ大きな力がかかり、曲げヒンジやせん断破壊が発生して崩壊形の決定要因になることがあるため、注意が必要です。

問題3 脆性破壊(せん断破壊など)する部材が建物内に存在する場合、解析がそこでストップ(収束しない)して部分崩壊となるか、解析が継続するかは、プログラムが構造的な安定性を自動計算して決定するものであり、設計者が設定でコントロールすることはできない。

解答3 :× 解説: 解析がストップするか継続するかは、設計者の「モデル化の設定」に大きく依存します。設計者がその脆性部材について「軸力保持を考慮する」設定にしていれば解析は継続([B]パターン)し、「考慮しない」設定にしていれば解析はストップ([A]パターン)します。自動判定任せにするのではなく、実態に合わせて設計者が適切に設定する必要があります。