保有水平耐力計算の中で、必ずセットで登場するのが「保証設計」という言葉です。文字通り何かを「保証する」設計なのですが、一体、何を保証しているのでしょうか?

「部材が壊れないことを保証する?」「計算が正しいことを保証する?」

実は、少し違います。保証設計が保証しているのは、大地震時に建物が「想定通りに、安全に壊れること」なのです。

今回の記事では、この少し逆説的にも聞こえる「保証設計」の本当の意味と、RC造、S造それぞれの具体的な検討内容、そしてそこに隠された数値の背景まで、わかりやすく解説していきます。

① 「安全な壊れ方」を設計する – 保証設計の本当の目的

構造計算は、あくまで計算上の話です。弾性設計(中地震)の範囲であれば、解析の精度も高くなります。一方で弾塑性設計(大地震)の場合には、扱うエネルギーも大きく、部材も塑性化することで建物全体の変形も大きくなるため、不確定要素が多くなります。

そういった背景があることから大地震時を想定した保有水平耐力計算時に保証設計を行うことになります。保証設計の中で想定されている大きな要因は、以下の内容になると思います。

- 材料強度のばらつき:鉄筋や鉄骨の強度が、設計上の基準値よりも実際には高い可能性があります。

- 施工のばらつき:現場での施工精度が、計算モデルと完全に一致するとは限りません。

- 地震動の不確実性:どのような揺れが来るかは誰にも予測できません。

これらの不確定要素を包括して安全性を確保することが保証設計になります。

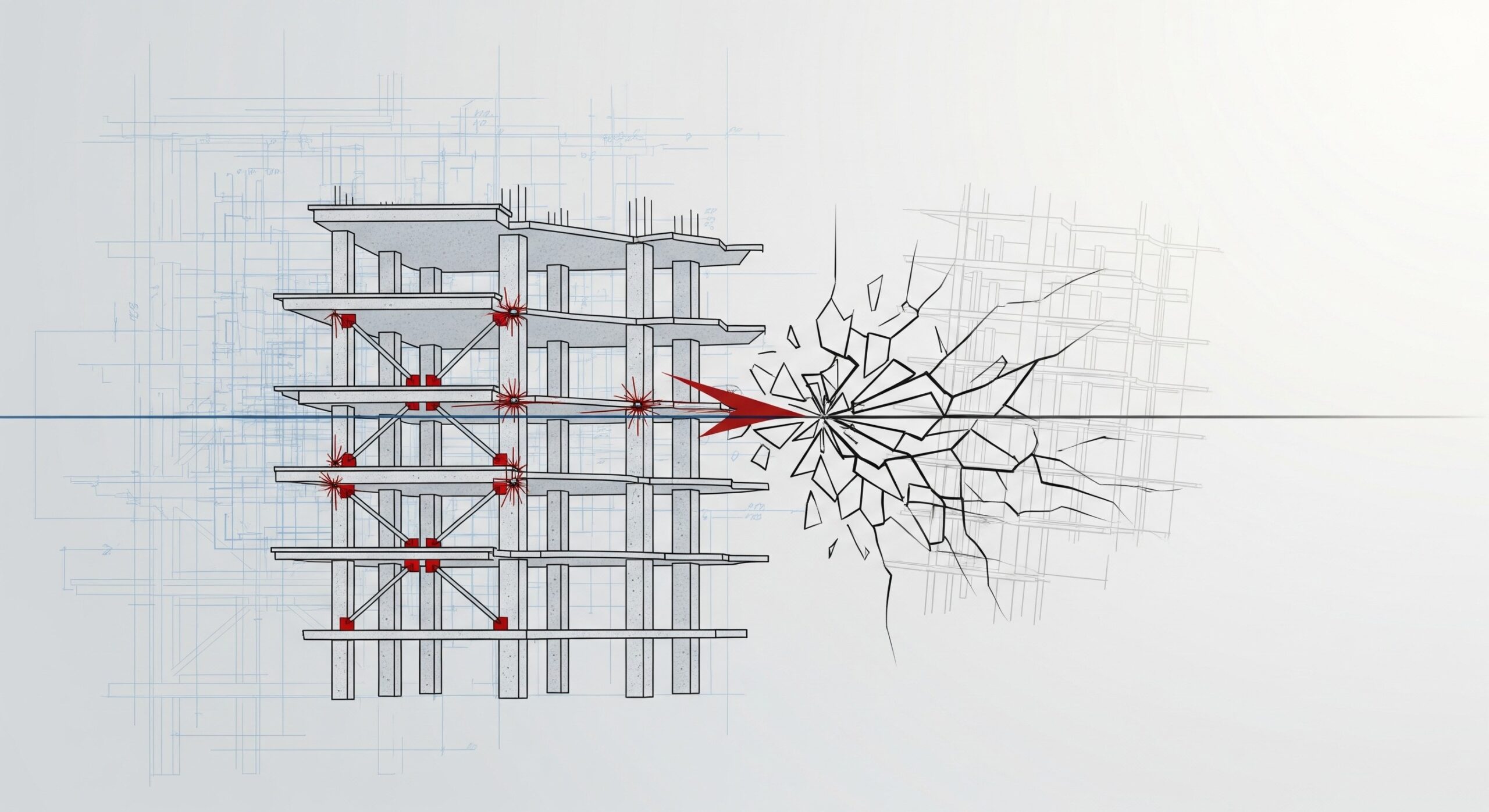

安全性を確保するために具体的に保証しているのは、崩壊メカニズム(建物の壊れ方)になります。構造設計では壊れないように設計するだけでなく、大地震時に対しては壊れ方も設計しています。

この崩壊メカニズムを保証するために重要なのが、「塑性化させたい部材」が想定通りに塑性化することです。想定通りに塑性化しないというのはどういった状況でしょうか?

それは、意図した部材が曲げ降伏(靭性的な崩壊)する前に、他の箇所が想定外の形式(せん断破壊などの脆性破壊)で先に壊れてしまう状況を指します。

以降の章でRC造とS造での想定外の崩壊形式(保証設計の項目)の中身を具体的に解説していきます。

②【RC造編】3つの脆性破壊(せん断・接合部・付着)を防ぐ検討

保有水平耐力計算では、部材の粘り強さ(靭性)を「部材ランク」として評価します。最も靭性が高いFAから、FB、FC、そして靭性に期待しないFDまでの4段階があります。

部材ランク判定の段階のパラメータを満足していても、実際の架構の中で応力状態によっては無条件でFD部材の評価になってしまう可能性があります。これがDs算定の計算の中で行っていることとも言えます。部材ランク判定は2段階で行っています。

RC部材の場合、部材ランクで期待される靭性能を確保するために、以下の項目をチェックします。

参考:RC部材種別の判定基準の物理的意味を解説

参考:保有水平耐力計算とは~計算体系を整理

1. せん断耐力の保証設計

これが最もイメージしやすい項目だと思います。靭性的な崩壊である曲げ崩壊をする以前に脆性的な崩壊であるせん断破壊しないかの確認です。ここでは、柱や梁が曲げ降伏(ヒンジ化)した際に発生しうる最大せん断力に対し、さらに不確定要素を考慮した割増率を乗じた力以上のせん断耐力があることを確認します。

Ds算定時の応力と保有水平耐力時の応力の大きい方に対しての検討を行います。部材の両端がヒンジしている場合とそうでない場合で割増率が異なります。両端がヒンジ化した状態は、部材の終局状態として挙動がある程度予測できるため割増率は比較的小さくなります。

一方、片端のみがヒンジ化した場合などは、まだ不確定要素が多く、想定以上のせん断力が生じる危険性を考慮して、より大きな割増率が設定されています。

2. 柱梁接合部の保証設計

柱と梁が最大限の耐力を発揮できる大前提は柱梁接合部が健全であることになります。どんなに柱と梁の耐力があったとしても、接合部がせん断破壊してしまっては柱も梁も機能せず長期荷重を維持できず崩壊します。

そこで柱もしくは梁が曲げ崩壊するまでに生じるせん断力に対して割増率を掛けたせん断力以上の終局せん断耐力が接合部にあることを確認します。

参考:柱梁接合部の本質 -歴史的背景とモデル化の理論

参考:RC柱梁接合部がNGに!背景を踏まえた3つの実務的対応策

3. 付着割裂破壊の保証設計

鉄筋コンクリートは、鉄筋とコンクリートが付着することで一体として機能します。しかし、鉄筋に強大な引張力がかかると、コンクリートから鉄筋がすっぽ抜けたり、コンクリートを内側から破壊したりする「付着割裂破壊」という脆性破壊が起こる可能性があります。

付着割裂破壊が生じると、鉄筋とコンクリートの一体性が失われ、鉄筋が降伏して靭性を発揮する前に部材の耐力が急激に低下するため、建物全体のねばり強さを著しく損ないます。

参考:付着割裂破壊の原理と対策(RC鉄筋の付着・基本編)

③【S造編】鉄骨の弱点「座屈」と「破断」を制する検討

S造においてもRC造と同様に部材ランク判定の段階のパラメータを満足していても、保証設計の条件を満足していないとFD部材の評価になってしまう可能性があります。またS造の場合には一部満足していない場合にはFD部材とならずに必要保有水平耐力の割増になる場合もあります。

1. 保有耐力横補剛

S造の部材は薄い鋼板で構成されているため、圧縮力を受けると「座屈」という現象で耐力を失いやすい弱点があります。

梁が曲げ降伏し塑性化する領域では、横座屈を防ぐために床スラブや小梁で特に強固に補剛(保有耐力横補剛)することが求められます。

2. 保有耐力接合(仕口・継手)

接合部(溶接部やボルト)が、繋いでいる本体(母材)より先に破断するのは最も避けなければならない壊れ方です。これを防ぐのが「保有耐力接合」の考え方です。

これは、「接合部が持つべき耐力」は、「母材が発揮する最大耐力(必要耐力)に、不確定要素を考慮した割増係数を乗じた値」以上でなければならない、という原則です。これにより、何があっても母材より先に接合部が脆性的に破断しないことを保証します。これは柱や梁の架構だけに限らず耐震上重要なブレースでも適用されます。

3. 柱脚部の保証設計

基本的に柱ヒンジは許容しませんが1階柱脚の柱ヒンジを許容します。これはS造に限らずRC造も共通です。(基礎梁のヒンジは基本的には許容しません)

ここでのRC造にはないS造特有の柱脚部の保証設計がある理由は、S造の柱脚ヒンジには複数の塑性化パターンが存在するからです。

主に根巻き柱脚と露出柱脚が対象になりますが、柱自体がヒンジするのか、アンカーボルトやベースプレート、根巻きのRCのどれが塑性化するのかによってエネルギーの吸収能力(変形性能)が変わってきます。

最もエネルギー吸収能力が高いのは柱材自身が塑性化するパターンです。そのため、アンカーボルトやベースプレートなどが先に降伏するのではなく、柱本体が降伏するまで他の部位が弾性範囲に留まることを保証する必要があります。

ここで他の保証設計とは異なるのは、この保証設計を満足していなくてもいきなりFD部材となるのではなく、エネルギー吸収能力が落ちることを評価して必要保有水平耐力の0.05の割増となります。

まとめ

今回の記事では、「保証設計」が何を保証しているのか、そしてRC造・S造における具体的な検討内容を解説しました。 最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

- 保証設計が保証するのは「安全な壊れ方のシナリオ」

「壊れないこと」を保証するのではなく、材料強度や地震動の不確実性を見越した上で、建物が粘り強くエネルギーを吸収する「靭性的な崩壊メカニズム」をたどることを保証します。

- 脆性破壊を「曲げ破壊」に先行させない

そのために、せん断破壊や接合部破壊、付着割裂破壊といった脆性的な壊れ方が起きないよう、部材が降伏した際の最大応力に「割増」を行い、十分な安全余裕を確保します。

- 設計者は「壊れ方」をデザインする

保証設計とは、単なる計算作業ではありません。不確実な大地震に対して、設計者が唯一コントロールできる「壊れ方の順序」をデザインし、建物の最後の砦としての安全性を確保するという、構造設計の根幹をなす思想なのです。

保有水平耐力計算は複雑に見えますが、背景にある「どのように安全を確保するのか」という思想を理解することで、一つ一つの規定の意味が繋がり、より深いレベルで構造設計と向き合えるようになるはずです。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?4つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 保有水平耐力計算における「保証設計」とは、大地震が発生しても建物が一切損傷しないこと(弾性範囲に留まること)を保証するために、部材の強度を割り増して設計する手法のことである。

解答1:× 解説: 保証設計が保証するのは「無損傷」ではなく、「安全な壊れ方(靭性的な崩壊メカニズム)」です。大地震時には部材の損傷(降伏)を許容しますが、その際に脆性的な破壊(せん断破壊など)が起きず、粘り強い曲げ破壊が先行するようにコントロールすることを目的としています。

問題2 RC造の保証設計において、柱や梁が曲げ降伏(靭性的な破壊)する前に、脆性的な「せん断破壊」が起こらないようにするため、計算上で想定される最大せん断力に対して、さらに材料強度のばらつき等を考慮した「割増係数」を乗じた力に対して安全であることを確認する。

解答2:〇 解説: 曲げ降伏はエネルギーを吸収する良い壊れ方ですが、せん断破壊は一瞬で耐力を失う危険な壊れ方です。「曲げ降伏した瞬間の力」よりも「せん断耐力」の方が確実に大きくなるように、割増係数を用いて余裕を持たせる検討を行います。

問題3 鉄骨造(S造)の露出柱脚において、柱本体が降伏する前にアンカーボルトが先に降伏・伸びてしまうような仕様(柱脚の破壊が先行する形式)となった場合、その柱は即座に靭性のない「FDランク(脆性部材)」として扱われ、保有水平耐力の計算において耐力を期待できなくなる。

解答3:× 解説: S造の露出柱脚において、柱脚(アンカーボルト等)が先行して降伏する場合、エネルギー吸収能力は低下しますが、即座にFDランク(耐力ゼロ等)になるわけではありません。 この場合はペナルティとして、必要保有水平耐力(Qun)を「0.05割り増し」することで安全性を確保する規定となっています。FDランクになる他の脆性破壊(部材の破断など)とは扱いが異なります。