『保有水平耐力計算とは』シリーズになります。

今回は保有水平耐力計算を組み立てる上で重要な崩壊形についてと、その意図している崩壊形になっていることを確認する上で重要なヒンジ図のチェックの視点について書いていきます。

①崩壊形・Ds値を設定する

これは当たり前のことだと思うかもしれませんが重要なことでもあるので扱っておきたい内容です。

一貫計算でモデルを入力すれば気軽に保有水平耐力計算まで行ってくれるので、設計を始めたばかりの設計者が陥りがちなのが、Ds値の決定(=崩壊形の決定)を一貫計算に任せてしまうことです。

一貫計算で算出されたDs値による必要保有水平耐力に対して、耐力が満足しているかどうかに一喜一憂するよりも重要なことは、想定している崩壊形になるように調整することです。

保有水平耐力計算における崩壊形は、建築物が地震時にどのようなメカニズムで破壊に至るかを表す重要な概念です。構造設計は壊れないように設計することを考えることも大切ですが、合わせて壊れる場合にはどのように壊れれば安全(人命は守れる)か考える工学でもあります。

中地震時の検討(一次設計)では崩壊形という概念はありませんが、大地震時と合わせてどのような特性(偏心率や剛性率のバランス)を持った建物にするのかをイメージ+数値で設定しましょう。

②崩壊形の種類と特徴

崩壊形の種類の前にまず「塑性ヒンジ」とは何かを定義しておきます。

塑性ヒンジとは部材が地震などの大きな力によって降伏(塑性変形)し、それ以上荷重が増えても変形だけが進む、まるでピン(回転自由な状態)のような状態になる部分を指します。この塑性ヒンジを意図的に特定の場所に形成させることで、建物全体として粘り強く、倒壊しにくい構造を目指します。その上で以下のような崩壊形の種類があります。

全体崩壊形

建物全体が均等に塑性変形し、各階が少しずつ変形することで地震エネルギーを効率的に吸収する崩壊形です。梁が先に降伏し、柱は最後に降伏する「梁降伏先行型」の構造です。想定した層間変形角(一般的には層間変形角1/50)に達成するまで、すべての部材で脆性的な破壊が生じなければこの崩壊形に該当すると言えます。そのため部材には靭性があるのでDs値は低くなります。

例えば、純ラーメン構造や座屈拘束ブレース、曲げ破壊が先行するような細長い耐震壁などの構造になります。

部分崩壊形

特定のいくつかの階や特定の構造部材に塑性変形が集中し、その部分が大きく損傷する崩壊形です。例えば、1階や中間階の柱のみが過度に損傷したり、特定のフレームだけが大きく変形したりする場合などがこれに該当します。建物全体でエネルギーを吸収できず、被害が一部に集中するため、崩壊形の中でも慎重な設計が必要になる分類です。

剛性率や偏心率のバランスが悪い場合(ピロティ建物)の崩壊形になるのでDs値を大きくするだけでなく、Fesなどの割増しで必要保有水平耐力を大きくして安全率を高める傾向にあります。

局部崩壊形

建物の一部が脆性的な破壊・倒壊する崩壊形です。基本的には耐震壁が多いなど強度型の建物で採用する崩壊形になります。各種文献で柱や梁が脆性的な破壊をするものも含めたような記載にも見えますが、実務の中ではそのような崩壊形を想定して設計することはほとんどないと言えると思います。

軸力保持に影響のない耐震壁での脆性破壊といった部分的な破壊が生じた時点を崩壊形とします。そのため変形が小さくエネルギー吸収が小さいためDs値は大きな値を採用します。

このように崩壊形によって建物の特徴(変形の仕方)が変わってくるため、保証設計の考え方も変わってきます。保証設計の詳細についてはまた別の記事で書いていきます。

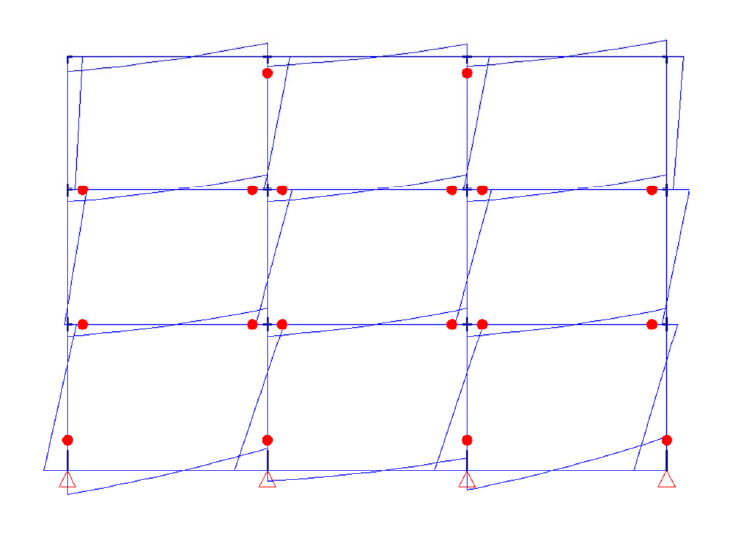

③ヒンジ図のチェックの視点

今回示すのはどの崩壊形を想定していても確認するべき基本的な視点についてになります。

想定している崩壊形か

もっとも基本的なことではありますが、まずは想定の崩壊形になっていることを確認しましょう。全体崩壊形を想定しているのに、どこかの部材がせん断破壊していたり、強度型を想定していたのに変形が1/50になっているといった崩壊形の種類が違っていないかを確認しましょう。

また想定していた崩壊形の種類は違っていなくても、全体崩壊形で層間変形角1/50に達した要因が、非剛床部分の特異的な変形や、特定の階への変形集中ではないかを確認します。部分崩壊形の場合も、想定していた耐震壁ではなく、意図しない柱・梁や別の階の耐震壁でせん断破壊が生じていないかを確認しましょう。

Ds値を想定するだけでなく、ヒンジの生じる順番も想定したうえで確認するようにしましょう。

梁降伏先行型か

柱よりも梁に塑性ヒンジが発生する「梁降伏先行型」の崩壊形になっているかを確認します。これは、地震エネルギーを効率よく吸収し、柱の破壊による建物全体の崩壊を防ぐために非常に重要です。同じ曲げ破壊でも、軸力を支える柱が降伏すると鉛直変位につながるため、軸力保持の観点から梁を先に降伏させるのが基本的な考え方です。

また柱に塑性ヒンジが発生する場合、最上階の柱頭、最下階の柱脚では許容しますが、中間階での塑性ヒンジは部分的な層崩壊を誘発する可能性があります。

すべてが梁降伏先行型でなくてはいけないかというわけではなく、部材の重要度や役割を踏まえて判断しましょう。そのような判断するためにも、前段に書いたような基本的な概念を理解しておきましょう。例えば耐震間柱要素であれば柱降伏先行型である必要があります。

ヒンジ発生箇所の鉄筋の納まりや、柱と梁の断面サイズのバランスといった詳細も踏まえ、どのような力の伝達でヒンジが生じているのかを確認しましょう。

耐力が高めになる設定になっていないか

保有水平耐力を評価する際は、耐力が危険側(過大評価)にならないように想定することが基本です。例えば、支点の浮き上がりの有無による耐力の変化によって、実は必要保有水平耐力を満足していない可能性があります。

主に耐震壁やブレースを設置した構面下の支点には非常に大きな引抜き力が作用します。その際に支点が浮き上がらないとすると実態以上に耐震壁やブレースが水平力を負担してしまう可能性が考えられます。耐震壁の負担水平力が減少する影響を反映することで安全側の判断にも見えますが、増分解析の場合にはそうでない場合があります。

逆に浮き上がりを考慮すると耐震壁のせん断破壊を遅らせていることにも繋がっており、耐震壁のせん断破壊がさらに先のステップになってしまうと保有水平耐力が高めに算出されてしまいます。

崩壊形は想定通りであるため、自らで両方のパターンを検討してみないと気づけない内容でもあるので、あらゆる可能性を想像してパターン検討するようにしましょう。

まとめ

今回は、保有水平耐力計算における崩壊形とヒンジ図のチェックポイントについて解説しました。重要な点を以下にまとめます。

- 崩壊形の意図: 一貫計算ソフト任せにせず、設計者が建物の「壊れ方」を主体的に設定することが最も重要です。

- 崩壊形の種類: 「全体」「部分」「局部」の特徴を理解し、建物の特性に合った崩壊形を選択しましょう。

- ヒンジ図の確認(梁先行): 人命を守り、軸力を保持するため、原則として柱より梁を先に降伏させる「梁降伏先行型」となっているか確認します。

- 過大評価への注意: 支点の浮き上がりの有無など、モデル化の仮定によっては耐力が過大評価(危険側)になる可能性があります。一方の計算結果だけでなく、複数のパターンを検討する姿勢が大切です。

保有水平耐力計算は、単なる数値合わせではありません。「大地震時に建物がどう動くか」をイメージし、意図した通りの挙動になっているかを確認することで、真に安全な建物を設計していきましょう。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 保有水平耐力計算において、Ds値(構造特性係数)は一貫計算ソフトが自動的に算出してくれるため、設計者はその数値をそのまま採用し、最終的な保有水平耐力が足りているかどうかの数値確認のみに注力すればよい。

解答1 :× 解説: Ds値の決定を一貫計算ソフト任せにしてはいけません。設計において重要なのは、計算結果に一喜一憂することではなく、設計者が「どのような崩壊形(壊れ方)にするか」を主体的に想定し、その通りになるように調整することです。意図した崩壊形に合わせてDs値を設定する必要があります。

問題2 「全体崩壊形」を目指す場合、原則として柱よりも梁が先に降伏する「梁降伏先行型」とする。これは、軸力を支える柱が先に壊れると建物全体の崩壊につながるリスクが高いためである。

解答2 :〇 解説: 柱は建物の重量(軸力)を支える重要な部材です。柱が梁よりも先に降伏して損傷すると、層崩壊や建物全体の倒壊につながる恐れがあります。そのため、梁を先に降伏させてエネルギーを吸収させる「全体崩壊形(梁降伏先行型)」を目指すのが基本です。

問題3 ヒンジ図の確認において、耐震壁の脚部などが「浮き上がらない(引抜き力が作用しても拘束される)」設定とすることは、耐震壁が多くの水平力を負担することになるため、常に「安全側(過小評価)」の設計となる。

解答3 :× 解説: 支点の「浮き上がり」を考慮することで、解析上、耐震壁のせん断破壊の発生が遅いステップまで先送りされてしまうことがあります。その結果、せん断破壊が起きるまでの耐力が積算され続け、最終的な保有水平耐力(Qu)が実態よりも「高め(危険側)」に算出されてしまう恐れがあります。 浮き上がりの有無が結果にどう影響するかはケースバイケースであるため、両方のパターンを検討して、耐力が過大評価されていないかを確認することが重要です。