保有水平耐力計算の中では当たり前のように出てくる塑性ヒンジですが、当たり前過ぎて概念としては暗黙の了解となっていて、いざ構造設計者以外の方から質問されたときにどのように説明すればよいかがわからないという経験はないでしょうか?

『この建物は保有水平耐力計算で安全性を確認しています』と説明されても、具体的に何をもって安全だと言えるのか、イメージできる人は少ないと思います。保有水平耐力計算を説明するのに不可欠な概念が『塑性ヒンジ』です。

今回の記事ではそんな塑性ヒンジについて、計算上の具体的な扱いから、現実的な事象について解説していきます。

① 計算上塑性ヒンジはどのような扱い?

まず、保有水平耐力計算における「塑性ヒンジ」の扱いについて見ていきましょう。これを理解するために、まずは「弾性」と「塑性」という2つの基本的な概念を振り返っておきます。

- 弾性状態: 部材に力を加えても、力を除けば元の形に戻る状態。建築基準法で定められている「許容応力度計算」では、建物がこの弾性状態の範囲に収まるように設計します。

- 塑性状態: 部材に大きな力を加え、降伏点を超えると、力を除いても元の形に戻らなくなる状態。針金を曲げると、元に戻らないのと同じです。

保有水平耐力計算では、数百年に一度レベルの大地震(極めて稀に発生する地震動)を想定します。このレベルの揺れに対して、全ての部材が「弾性状態」で耐えようとすると、非常に強固で巨大な部材が必要になり、現実的な設計にはなりません。

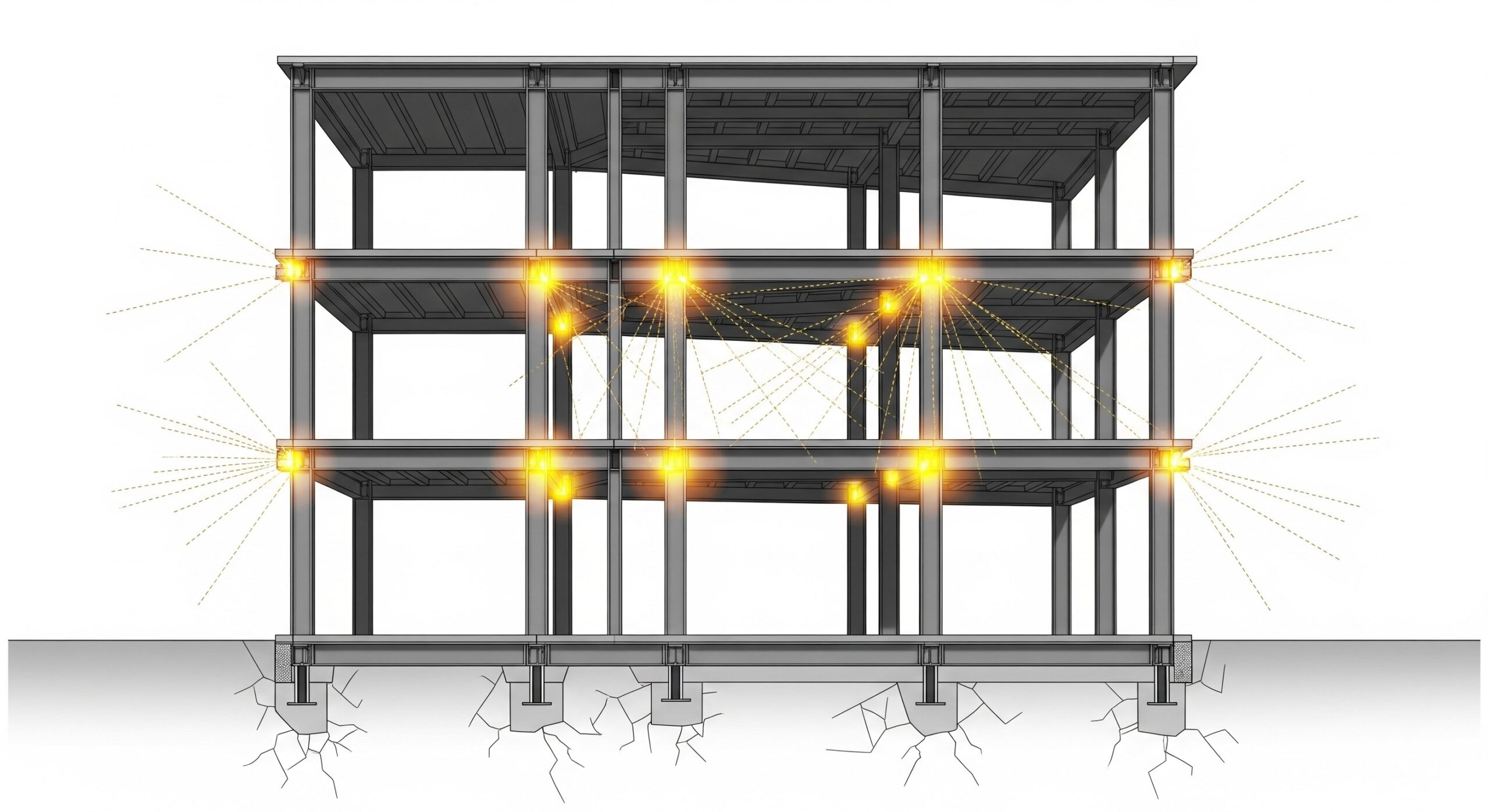

そこで、建物の特定の場所に、あえて塑性化する部分を設けることでエネルギーを吸収し、建物に期待する耐力を小さくすることで、現実的な部材サイズにできます。

次に実際の計算上では、塑性ヒンジをどのように扱っているのかを見ていきます。

計算上、部材に作用する曲げモーメントが全塑性モーメントに達すると、その点に「塑性ヒンジが形成された」とみなします。

塑性ヒンジが形成された箇所は、それ以上は曲げモーメントを負担することができません。計算モデル上は一定の回転剛性を持った「回転バネ」として扱われます。完全なピン接合ではなく一般的に弾性剛性の数%程度の評価になります。

つまり、塑性ヒンジ化した箇所は、一定の耐力を保ったまま、繰り返し変形することで、地震のエネルギーを吸収し続ける役割を担います。そして、その部材が負担できなくなった分の力は、まだ余裕のある他の部材へと再配分されていきます。

このように、保有水平耐力計算の増分解析では、

- 建物に水平力(地震力)を少しずつ加えていく。

- どこかの部材が全塑性モーメントに達し、塑性ヒンジが形成される。

- そのヒンジは回転するが、耐力は一定のまま。

- さらに力を加えていくと、別の場所に次のヒンジが形成される…。

このプロセスを繰り返し、建物全体が崩壊メカニズムに至るまでの「保有水平耐力」を評価します。

参考:増分解析と復元力特性

② 梁ヒンジ領域が梁せいなのはなぜ?

次に塑性ヒンジについてさらに踏み込んで考えていきたいと思います。一般的に「塑性ヒンジが形成される領域の長さは、梁せい」と言われます。ある程度の長さを持った領域で塑性化が進みます。この領域を塑性ヒンジ領域や塑性域と呼びます。

そのため梁に開口を設ける際には、柱際から梁せい分の範囲を避けて計画します。なぜ塑性ヒンジ領域の長さを梁せいと仮定することが一般的なのでしょうか?

結論から言うと、これは「数多くの実験結果や研究からの経験的判断によるもの」です。

鉄筋コンクリート造の梁を例に考えます。梁は、柱に接合されている両端部分で最も大きな曲げモーメントを受けます。したがって、塑性ヒンジもこの梁端で発生します。

- まず、モーメントが最大の梁端で鉄筋が降伏し、塑性化が始まります。

- 建物がさらに変形すると、梁端だけでなく、その少し内側の部分も降伏するほどのモーメントを受けます。

- このようにして、塑性化する領域が梁の内側に向かって徐々に広がっていきます。

この「塑性化が広がる範囲」が、様々な実験を行った結果、おおよそ梁のせい(高さ)と同じくらいの長さになることが分かっています。

もちろん、これは鉄筋の量やコンクリート強度、軸力など様々な要因によって変化します。しかし、全ての条件を考慮して厳密に計算するのは非常に複雑です。そのため、設計上の簡便化と安全側の評価として、実用的で分かりやすい「塑性ヒンジ領域の長さ = 梁せい」という、仮定が広く採用されています。

③ 梁ヒンジとはどのような状況なのか?

最後に、計算上のモデルや仮定の話から離れて、「実際に梁ヒンジが形成されるとは、物理的にどのような状況なのか?」を見ていきましょう。理論だけでなく、現実の姿をイメージすることで、より理解が深まります。

大地震によって梁に塑性ヒンジが形成されたとき、梁は目に見えて損傷した状態になります。具体的には、RC造の梁では、以下のような現象が起こります。

1. 引張鉄筋の降伏とひび割れ

曲げモーメントの引張側では、コンクリートは簡単にひび割れてしまうため、主に引張鉄筋がその力に抵抗します。塑性ヒンジが形成されるということは、この引張鉄筋が降伏点に達し、大きく伸びきっている状態を意味します。 その結果、コンクリートのひび割れ幅は非常に大きくなり、誰が見ても「損傷している」と分かります。

2. 圧縮側コンクリートの圧壊

一方、圧縮側ではコンクリートが力を負担します。変形がさらに進むと、圧縮の力に耐えきれなくなったコンクリートが、その限界に達します。 すると、表面のコンクリートが剥がれ落ちたり(かぶりの剥落)、押しつぶされるように圧壊します。

しかし、 鉄筋は降伏してもすぐにブチっと切れるわけではなく、粘り強く伸び続けます。また、コンクリートも内部のコアコンクリート(あばら筋で囲まれた中心部)が拘束されていることで、急激な耐力低下を防ぎます。

この「粘り強さ(靭性)」があるおかげで、梁は耐力を保ちながら大きく変形し、地震の揺れのエネルギーを熱エネルギーなどに変えて吸収することができます。 意図的に梁を先行してヒンジ化させる(梁降伏先行型)ことで、より重要な柱が致命的な損傷を受けるのを防ぎ、建物全体の安全性を確保します。

まとめ:塑性ヒンジは建物を守る「エネルギー吸収の要」

今回の記事では、保有水平耐力計算の核心である「塑性ヒンジ」について、計算上の定義から現実の現象までを解説しました。 「ヒンジ=壊れている」というネガティブなイメージではなく、以下の3つの視点で捉え直すことが重要です。

- 計算上の役割: 塑性ヒンジは力が抜ける「完全なピン」ではなく、一定の耐力を維持しながら回転し続ける「粘り強いバネ」として機能し、地震エネルギーを吸収します。

- 設計のルール: 「ヒンジ領域=梁せい(D)」という設定は、膨大な実験結果に基づく経験則であり、開口位置などを決める重要な設計根拠となっています。

- 現実の姿: 物理的には鉄筋が伸び、コンクリートが圧壊している「損傷状態」ですが、これがあえて先行して起こることで、柱や建物全体の崩壊を防ぐ「構造的なエネルギー吸収機構」としての役割を果たしています。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 保有水平耐力計算(増分解析)において、ある部材端に「塑性ヒンジ」が形成されたと判定された場合、計算モデル上ではその節点は「完全なピン接合(回転剛性ゼロ)」となり、それ以上は曲げモーメントを一切負担しないものとして扱われる。

解説1 :× 解説: 塑性ヒンジは「完全なピン」ではありません。計算上は、全塑性モーメント(降伏耐力)に達した後も、その耐力を維持したまま回転変形が進む「回転剛性が低下したバネ(弾性剛性の数%程度)」として扱われます。これにより、その部材でエネルギーを吸収しつつ、負担しきれない余剰な力を他の部材へ再配分させることができます。

問題2 梁の塑性ヒンジ領域(塑性化する範囲)の長さを、一般的に「梁せい(梁の高さ)」と同程度と仮定して設計を行う理由は、複雑な理論式によって厳密に算出された結果、すべての梁において物理的に必ず梁せいと一致することが証明されているからである。

解説2 :× 解説: 「塑性ヒンジ領域=梁せい」という仮定は、理論式だけで導かれたものではなく、数多くの実験結果や研究に基づいた「経験的な判断(工学的判断)」によるものです。厳密には鉄筋量や軸力で変化しますが、実務上の安全側かつ簡便な指標として広く採用されています。

問題3 大地震時にRC造の梁に塑性ヒンジが形成された場合、現実の現象としては、引張側の鉄筋が降伏して伸び、圧縮側のコンクリートが圧壊するなどの目に見える損傷が発生するが、すぐに破断するわけではなく、粘り強く変形することで地震エネルギーを吸収している状態といえる。

解説3 :〇 解説: 塑性ヒンジは計算上の概念であると同時に、現実には「部材の損傷」を伴います。しかし、それは「崩壊」ではありません。鉄筋が粘り強く伸び、コアコンクリートが踏ん張ることで、建物全体が倒れるのを防ぎながら地震の衝撃を受け止めている、いわば「意図された損傷」の状態です。