建物の地震時の被害や、その後の継続利用の可能性を考えるうえで、建物がどの程度変形するのか(特に層間変形角)を評価することは、耐力を評価することと同じくらい、あるいはそれ以上に重要です。

大きな耐力を持つ頑丈な建物でも、変形が大きすぎれば内外装はボロボロになり、傾いてしまっては使い物になりません。逆に、耐力はそこそこでも、しなやかに変形し、揺れが終われば元の位置に戻るような建物は、被害が少なく済みます。

しかし、現在の建築基準法では、大地震時の変形性能について「ここまで」という明確な数値を規定していません。法律が求めているのは「倒壊・崩壊の防止」という最終ラインです。その先の「損傷の程度」や「継続利用性」をどう考えるかは、まさに構造設計者の技量と倫理観が試される部分になります。

そこでこの記事では、なぜ「耐力」だけでなく「変形」にも目を向けるべきなのかという基本から、現行法の「重要度係数」という考え方の限界、そしてその先にある、国土交通省が示すような一歩進んだ性能評価の世界までを解説していきます。

本稿は、今後モデルケースなども交えて解説していく『変形をどう評価する?』シリーズの第一弾です。まずは、その重要性と評価の全体像を掴んでいきましょう。

①なぜ変形の評価が、被害状況と密接な関係にあるのか?

地震に強い建物を考えるとき、多くの人はまず「耐力」、つまり「どれだけ強い力に耐えられるか」をイメージするでしょう。もちろん、耐力は耐震性能の根幹をなす重要な要素です。

しかし、「耐力」だけでは建物の本当の性能は測れません。日本の設計手法は許容応力度設計や保有水平耐力計算など、「耐力」の検証が中心となりがちですが、それだけでは不十分なのです。

地震のエネルギーは、物理的には「力 × 変形」で表されます。建物は、地震という外部から与えられた巨大なエネルギーを、自身の「耐力」と「変形能力」を組み合わせて吸収し、消散させることで倒壊を防いでいます。

そこで重要になるのが、建物の「靭性(じんせい)」、つまり「ねばり強さ」です。適度に柔らかく変形することで、建物は地震の揺れを巧みに「いなし」、部材が塑性化(元に戻らない変形)する過程で地震エネルギーを効率的に吸収します。これが、現代の耐震設計の基本的な考え方です。

しかし、当然ながら「変形すればするほど良い」というわけではありません。変形が大きすぎると、様々な問題が顕在化します。

- 構造体の損傷: 層間変形角が大きくなると、柱や梁にひび割れや圧壊が生じ、建物の耐力が低下します。また、揺れが終わった後に建物が傾いたまま元に戻らない「残留変形」が大きくなると、補修が極めて困難、あるいは不可能になります。

- 非構造部材の被害: 間仕切り壁のひび割れや脱落、天井材の落下、窓ガラスの破損、外壁材の剥落などは、人命に直接関わる危険性もはらみます。

- 設備の損傷: 大きな層間変形は、設備配管や空調ダクトなどを破断させ、漏水による機能停止や復旧の長期化といった二次災害を引き起こすリスクを高めます。

このように、「層間変形角」という指標は、地震後の建物の損傷レベルや継続して使用できる可能性を測るための、極めて重要な評価指標になります。

参考:建築基準法の耐震性「最低限」の中身とは?/その先を提案することが設計

参考:耐震性は耐力と硬さ(剛性)のバランスで考える

②建築基準法と「重要度係数」の限界

建築基準法では、二次設計(大地震時の検討)において「倒壊・崩壊の防止」を性能目標としており、「損傷の程度」に関する明確な変形制限値は定められていません。

この点を補い、建物の継続利用性を高めるため、官庁施設など重要度の高い建物では「重要度係数」という指標が用いられます。これは、耐震安全性の分類(Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類)に応じて、法律で要求される耐力(必要保有水平耐力など)を1.0倍〜1.5倍に割り増す考え方です。

災害時に拠点となる庁舎や病院などをより頑丈にする、というこの考え方自体は非常に重要です。しかし、重要度係数は、あくまでも「耐力」を割り増しているに過ぎません。

耐力を上げるために壁量を増やしたり部材を大きくしたりすると、建物はより硬くなります。硬い建物は、小さな揺れには強いですが、大地震時にはより大きな地震力が作用する可能性があります。また、耐力は確保されていても、地震時にどの程度変形するのか、その変形によって内外装や設備にどれほどの被害が出るのかは、この割増しだけでは全く分かりません。

つまり、重要度係数による耐力の割増しだけでは、変形まで含めた「真の意味での事業継続性」を評価したことにはなりません。

参考:層間変形角~変形と損傷の関係と建物の継続利用をどう考えるか

参考:保有水平耐力計算とは~計算体系を整理

③具体的な3つの変形評価方法

では、どのように変形を評価する方法があるのでしょうか。国土交通省の「建築構造設計基準の資料」では改定が進み、大地震時の変形の算出の仕方が3つ示されています。

1. 等価線形化法:一次設計の結果から簡易に推定する

これは、一次設計(許容応力度計算)で算出される層間変形角と保有水平耐力計算の結果などを利用して、比較的簡易に最大応答変形を推定する方法です。具体的には、「エネルギー一定則」 や「変位一定則」 といった考え方を用いて、計算された変形量を増幅し、実際の応答変形を予測します 。設計の初期段階でも算出できる最も簡易な方法です。

2. 限界耐力計算:「変形」を主眼に置いて性能を直接評価する

建築基準法で定められている、ルート3と同等の高度な計算方法の一つです 。保有水平耐力計算が「耐力」を主眼に置くのに対し、限界耐力計算は「変形」を主眼に置いて性能を評価するのが大きな特徴で、建物の損傷度や変形性能をより詳細に評価したい場合に用いられます。

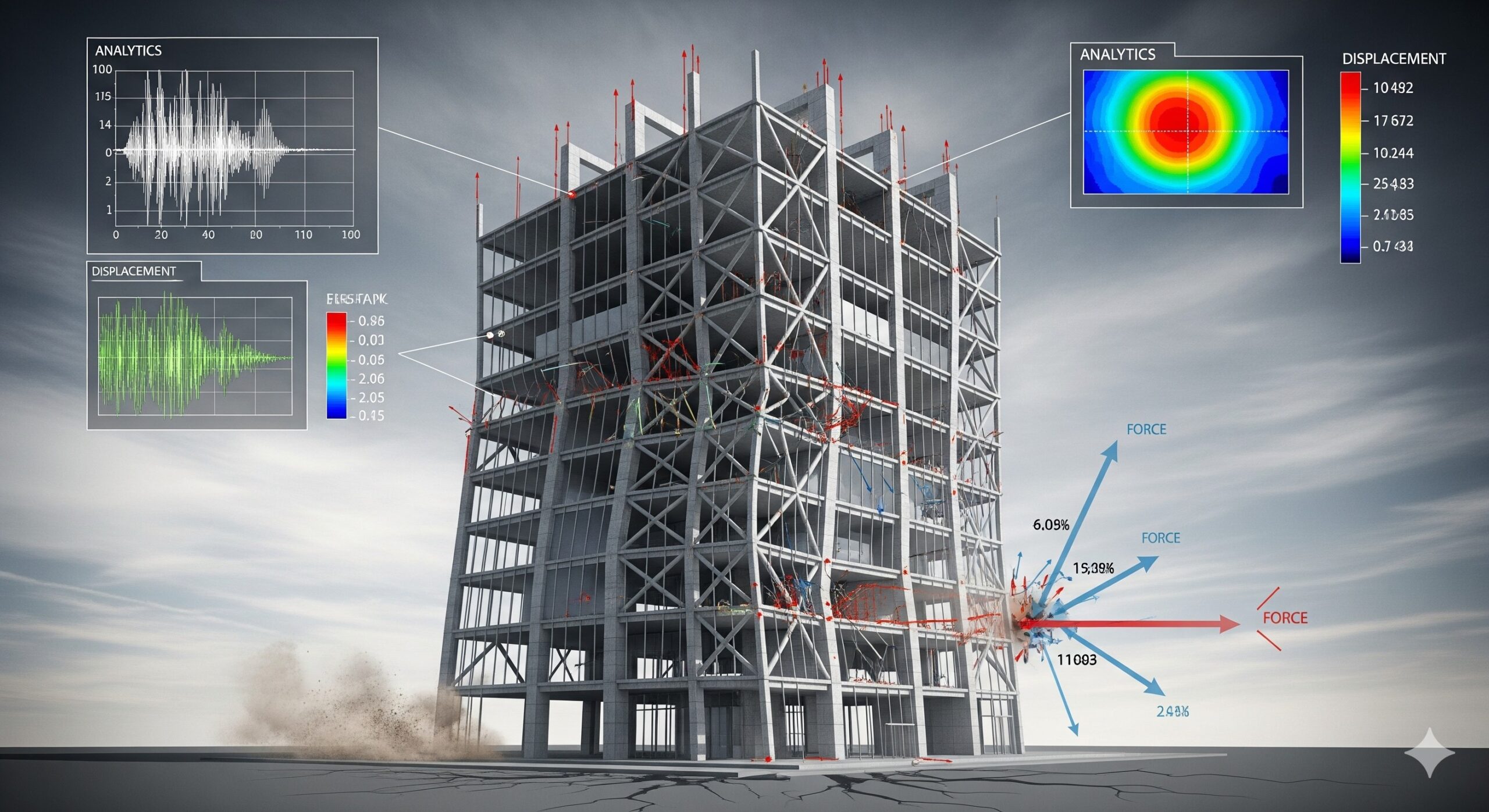

3. 時刻歴応答解析:実際の地震波で揺れをシミュレーションする

コンピュータ上に精緻な建物モデルを作成し、実際の地震波を入力して、建物の揺れをリアルタイムでシミュレーションする、最も高度な解析手法です 。超高層建築物では法律で義務付けられていますが 、一般の建物でも、免震・制振構造や 、病院・庁舎といった極めて重要な施設で任意に実施されます 。

重要なのは、国交省の基準では、これらのような詳細な変形評価を行う場合、画一的な重要度係数による耐力割増しによらず、建築物の変形や塑性化の程度に対する目標値を定めて設計してよい、としている点です 。これは、単に耐力を上げるだけでなく、変形という評価指標で性能をきちんと評価することの重要性を示唆しています。

まとめ:変形性能を基準に設計に臨む

今回は、地震時の建物の被害を考える上で「変形」がいかに重要か、そしてその変形を評価するための具体的な手法について、国交省の基準を参考に解説しました。

- 基準法と重要度係数の限界: 法律が求めるのは「倒壊防止」であり、重要度係数は「耐力」の割増し。それだけでは建物の継続利用性まで評価できない。

- 国が示す性能目標: 国交省の基準では、建築基準法の一歩先を行く、具体的な「変形目標値」が示されている 。

- 性能を測る道具: その目標値を達成しているかを確認するために、等価線形化法、限界耐力計算、時刻歴応答解析といった評価方法がある 。

建築基準法という「最低限のルールを守る」だけの設計から、大地震後の建物の姿を具体的に想像し、目標性能を設計することが求められます。そのためには、私たち構造設計者が、耐力だけでなく「変形性能」を主体的に使いこなしていくことが不可欠です。

次回以降の記事では『弾性剛性の層間変形角から推定する方法』と『時刻歴応答解析』のシミュレーション結果の比較などを行っていきます。

関連記事

・建築基準法の耐震性「最低限」の中身とは?/その先を提案することが設計

・耐震性は耐力と硬さ(剛性)のバランスで考える

・層間変形角~変形と損傷の関係と建物の継続利用をどう考えるか

・保有水平耐力計算とは~計算体系を整理