変形をどう評価する?① なぜ変形が重要か、3つの評価方法を知ろう

前回はこちらの記事で地震時の変形を評価することの重要さと具体的な評価手法の概要について解説してきました。

動的解析までする案件というのは少ないと思います。なので、静的解析の結果と動的解析の結果がどれくらいのオーダーの関係になっているのかを知っておくことで、静的解析の中でもどの程度の安全率を確保すべきかなど、より実際の被害をイメージしながら設計ができると思います。

そこで今回の記事では具体的に動的解析の結果と静的解析の結果を比較してみたいと思います。具体的には以下の内容について扱っていきます。

- 静的解析と動的解析で、変形の予測結果がどれほど違うのか

- なぜ「保有水平耐力計算」だけでは、大地震時の変形を正確に評価できないのか

- 建物の特性(Ds値など)が、変形の差にどう影響するのか

①Co=1.0と速度50cm/sは同じ地震?

今回の検証では観測波を50cm/sに基準化した地震波を外力として採用しました。

国土交通大臣の認定、通称:大臣認定を取得する際の検討では告示波(サイト波)、観測波、長周期地震波の検討が必要になります。

観測波以外は敷地を想定し、そこの敷地の地盤情報が必要となります。そのため今回の検討では観測波を採用しました。地盤調査を行わなくてもインターネットで公開されている情報を使ってある程度の精度で告示波を作る方法もあるので、今後はそういった検証もやっていきたいと思います。

静的解析で想定している極めて稀に発生する地震動としてCo=1.0で地震力を算出しています。この地震動は地表面の加速度でいうのは400~500 gal (cm/s²)程度と言われています。

それでは観測波を50cm/s基準化した地震波というのはどの程度の地震動の想定になるのでしょうか?

そもそも加速度ではなく速度で基準化してる理由は地震のエネルギーとの相関が高いのは、加速度よりも速度であると言われているからです。エネルギーで表現しているだけであって、想定している地震の規模は、静的解析で用いる「極めて稀に発生する地震動(地表面加速度400~500gal相当)」と同レベルと考えることができます。

②【シミュレーション】RC造5階建モデルの解析結果比較

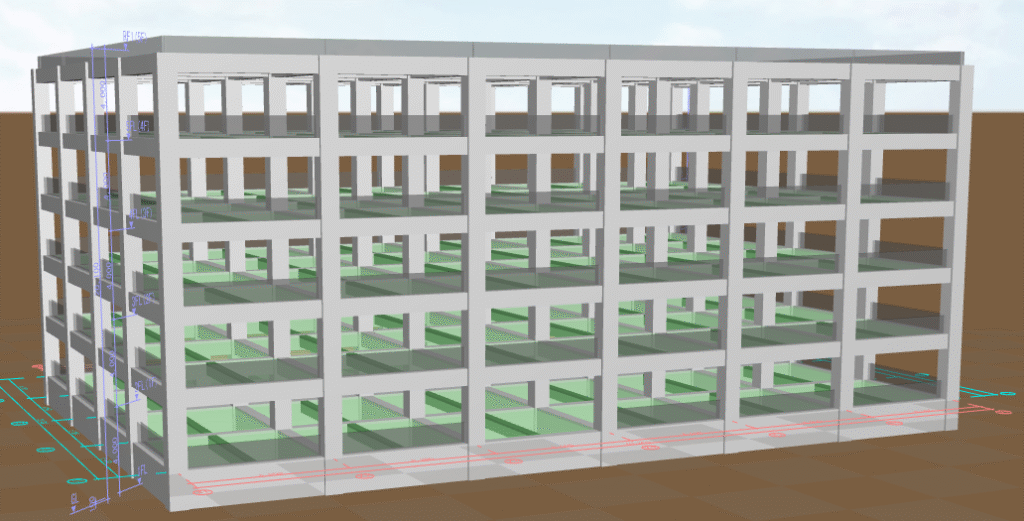

今回シミュレーションした建物はRC造の5階建て約7500m2の純ラーメン構造になります。

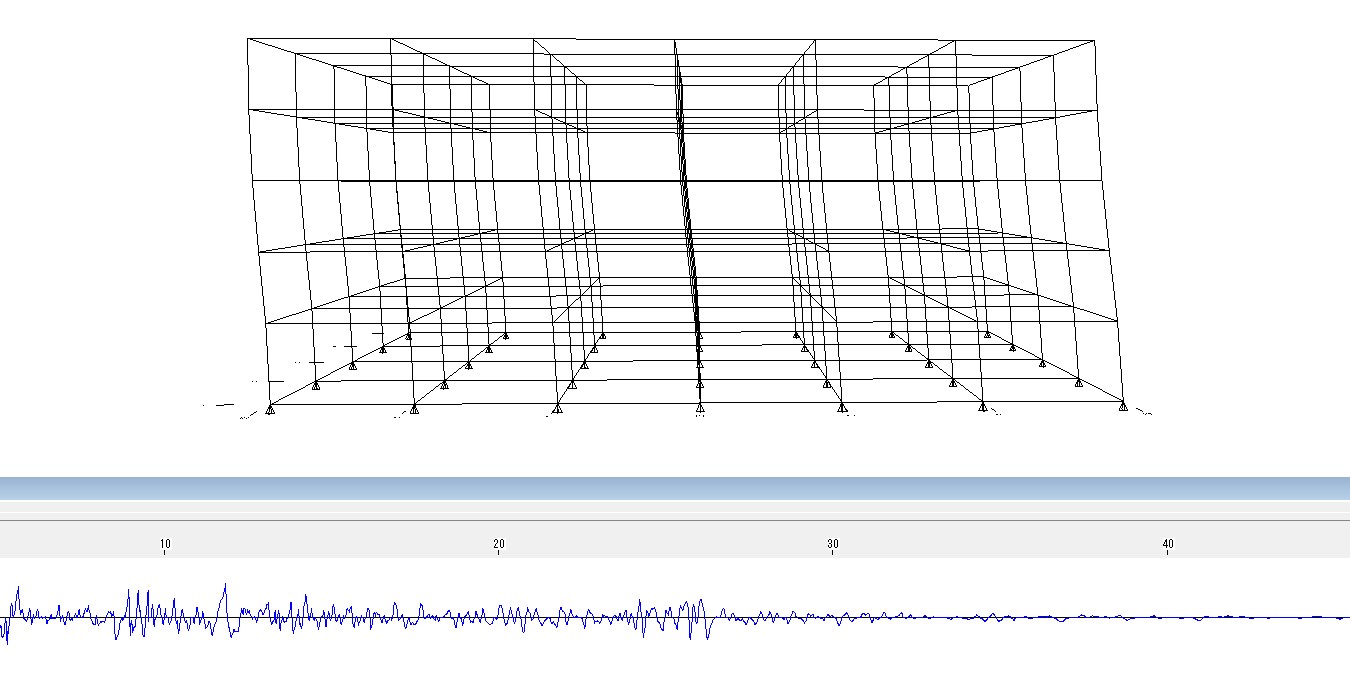

解析はユニオンシステムの3D・DynamicPROで行いました。

静的解析結果

・層間変形角:X方向 1/1450 Y方向 1/1350 (両方向共最大変形は2階)

・保有水平耐力:耐力の決定条件は最大層間変形角1/200(両方向とも2階の変形で決定)

Qu/Qun:X方向 1.13 Y方向 1.07 (Ds値=0.3、Fes=1.0)

耐力の余裕度としては官庁の耐震安全性の分類で言うとⅢ類に該当することになります。

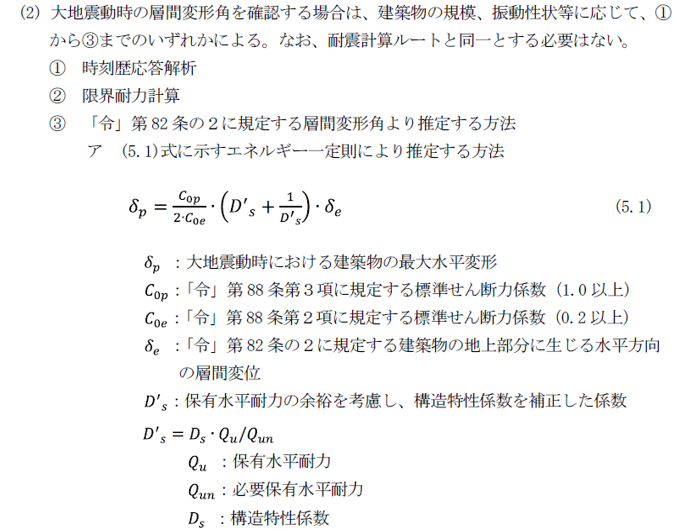

等価線形化法「エネルギー一定則」

動的解析結果の前にこの結果に基づいてもう一つの大地震時の層間変形角の算出方法である等価線形化法「エネルギー一定則」で大地震時の変形を計算してみます。

・大地震時層間変形角:X方向 1/173 Y方向 1/155

両方向とも1/200よりも変形が大きくなっていることがわかります。ちなみに、耐震安全性の分類で言うとⅡ類相当のQu/Qun=1.25と仮定してもX方向 1/187 Y方向 1/175と1/200以下とはならず、初期の弾性剛性の重要性も見えてきます。

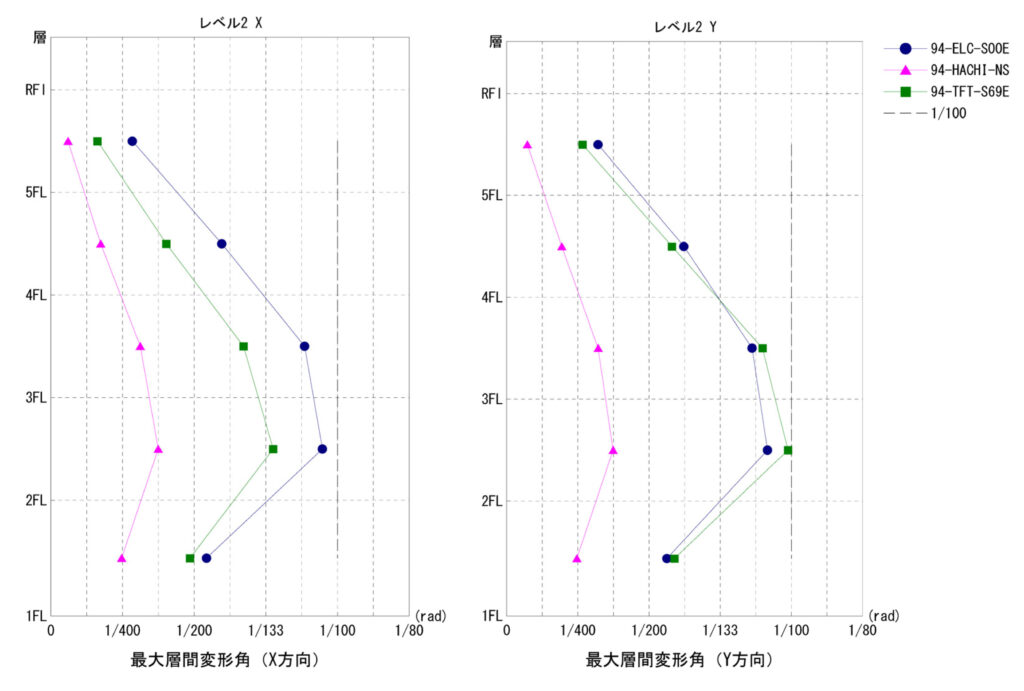

動的解析結果

入力する地震波によって応答は異なりますが、最も厳しい結果(クリティカルケース)では、両方向とも層間変形角がほぼ1/100に達する大きな変形が生じました。

・大地震時層間変形角:X方向 1/106 Y方向 1/101

・固有周期:X方向 0.35s Y方向 0.37s ※静的解析時の略算では0.4s

参考:層間変形角~変形と損傷の関係と建物の継続利用をどう考えるか

③静的解析の限界とDs値が変形に与える影響

静的解析の安全限界の目安である「1/200」に対し、動的解析ではその約2倍となる「1/100」まで変形するという、非常に大きな差が確認できました。

耐力は確保されているはずの建物が、なぜこれほど大きく変形するのでしょうか。このシミュレーション結果から見えてくる、保有水平耐力計算の限界と変形評価の重要性について考察します。

一概には言えないのかもしれませんが、観測波が設計のクリティカルケースになることは少なく、一般的には告示波がクリティカルになりやすい傾向があります。今後検証してみたいことですが、相当よい地盤でないと観測波がクリティカルになることはないのかと思っています。

この点については経験も少ない部分ではあるので、継続的に勉強して発信していきたいと思います。

そんな観測波での検討であっても保有水平耐力計算で想定している層間変形角よりも約2倍程度の変形が生じますこのことからも保有水平耐力計算はあくまでも耐力の評価であって変形は評価できていないことが数値でわかったと思います。

大きな傾向としてはDs値が小さい建物ほどこの乖離は大きくなります。今回はDs=0.3相当の建物で検証しましたが、Ds=0.25となる鉄骨造の純ラーメン構造であれば今回の検証よりも変形差が大きくなります。鉄骨造では保有水平耐力がRC造に比べて簡単に高い値になりますが、保有水平耐力の余裕度だけでは安全性を考えられないこともよくわかると思います。