偏心率、剛性率と記事にしてきましたが、それらのベースになるのが層間変形角です。

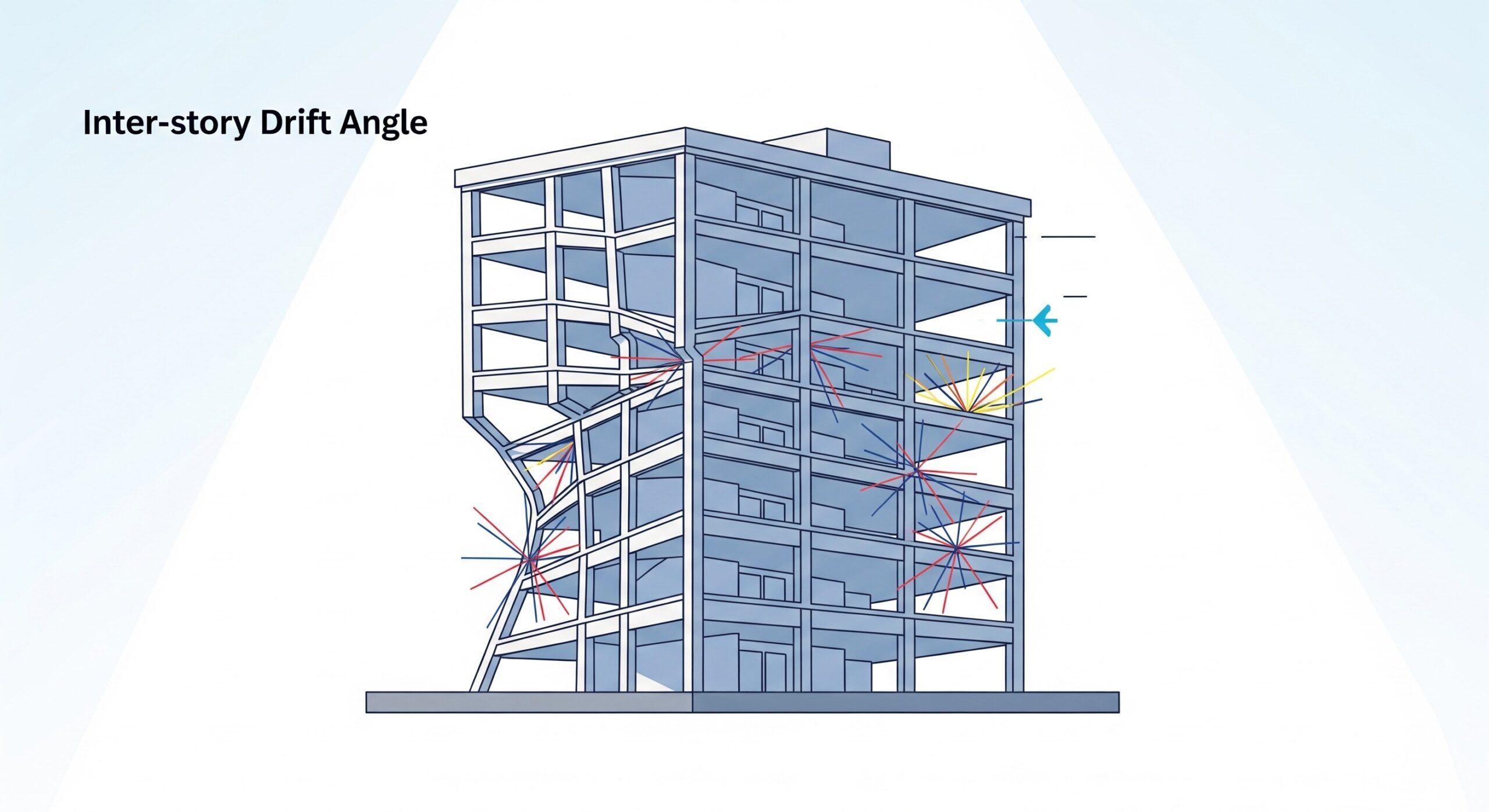

地震時の影響を考える際には加速度、速度、変位がパラメータとして想像されると思いますが、被害の根源にあるのは、建物の「変形」です。そして、その変形の度合いを測るための極めて重要な指標が「層間変形角」です。

今回の記事では層間変形角の背景から法的な役割、そして実際の被害との関係までを書いていきます。

①層間変形角が法的に定められた背景と目的

なぜ、数ある指標の中から「層間変形角」が法律(建築基準法)で定められるほど重要視されるようになったのでしょうか。

建築基準法が大きく改正されるきっかけとなったのは、1968年の十勝沖地震や1978年の宮城県沖地震などの大地震です。これらの地震では、特に鉄筋コンクリート造の学校校舎などで、柱がせん断破壊を起こし、建物が層状に崩壊するといった被害が多発しました。

当時の設計法(旧耐震)では、「建物がどれだけの水平力に耐えられるか」という「耐力」の観点が重視されていました。しかし、実際の被害を分析すると、建物の強度不足だけでなく、「変形能力の不足」が倒壊の大きな原因であることが明らかになりました。

特に、硬くて脆い短い柱(腰壁や垂れ壁によって柱の一部が拘束されたもの)に地震のエネルギーが集中し、わずかな変形に耐えきれずに破壊に至るケースが目立ちました。この教訓から、単に力に耐えるだけでなく、地震の揺れに対してしなやかに「変形」することでエネルギーを吸収し、倒壊を免れるという考え方が重要視されるようになりました。

この「粘り強く変形する能力」を確保し、かつ「変形しすぎて不安定にならない」ように制限をかけるための具体的な指標として、「層間変形角」が導入されました。

具体的には『建築基準法施行令 第82条の2』で定められており、まれに発生する地震(中地震動、一次設計)に対して、層間変形角を原則1/200以下(ただし、著しい損傷が生じない場合は1/120まで緩和可能)とすることが求められています。仕上げ材などのない状態であれば変形することで損傷するものがないので緩和することができます。

ここで重要なのは、この数値規定はあくまで中地震(一次設計)に対するものであり、極めてまれに発生する大地震(二次設計)時の層間変形角について、法律上の明確な数値基準はないという点です。保有水平耐力計算で用いる層間変形角(例えば1/100など)は、部材の終局状態を仮定するための計算上の数値であり、これにも法的な決まりはありません。

保有水平耐力計算で設定する層間変形角は、耐力を計算するために仮定した「変形状態」であり、その地震時に建物が実際に示す変形角そのものではないのです。

②変形量ではなく層間変形角で評価する理由

では、なぜ単純な「変形量(cmやmm)」ではなく、「層間変形角(ラジアン)」という指標で評価するのでしょうか。その理由を見ていきたいと思います。

まず、建物の変形には大きく分けて2つの見方があります。

- 絶対変位: 地面を基準(不動点)としたときの、各階の変位量。最上階の絶対変位が最も大きくなります。

- 相対変位(層間変位): ある階と、その直下階との変位の差。建物の損傷と直接的に関係するのは、この相対変位です。

建物全体がしなやかに弓なりに変形しているのか、それとも特定の階だけが極端に変形しているのか、被害の状況は全く異なります。建物の損傷は、各階の柱や梁、壁がどれだけ「歪んだか」によって決まるため、相対変位に着目する必要があります。

同じ2cmの変形でも、階高が低い方が、より急な角度で傾いている、つまり「歪み」が大きいことが分かります。柱や壁は、この「歪みの角度」に応じてひび割れなどの損傷が生じます。

層間変形角は「層間変位」(=相対変位)を「階高」で割ったものです。これにより、階高の違いに影響されることなく、各階の本質的な歪みの度合いを統一的な尺度で評価できます。

建物が大きく傾くと、建物の自重によってさらに傾きを増幅させる力(P-Δ効果)が働き、不安定性が増大します。層間変形角の制限は、このP-Δ効果が顕著になるのを防ぎます。

層間変形角を適切にコントロールするためには、建物の平面的なバランス(偏心率)と、縦方向のバランス(剛性率)も極めて重要になります。

構造設計では、まず偏心率と剛性率を規準値内に収めることで建物全体のバランスを整え、その上で各階の層間変形角を確認するという手順を踏むのが基本です。これらは全て、建物の特定の部分に過大な変形(=損傷)が集中するのを防ぐための仕組みなのです。

参考:偏心率~立体解析との関係

参考:剛性率~剛性率が生まれた理由から規準値の背景、実務での着眼点

③大地震時の変形と被害の関係

層間変形角の大きさは、建物の損傷度合いと密接に関連しています。一般的に主要な構造体は1/200~1/150での損傷は建物の耐力を急激に失わせるような致命的なものではありません。

一般的な目安として1/150を超え始めると、非構造部材(内外装材の脱落、建具の変形による開閉不能、窓ガラスの破損など)に被害が発生しやすくなります。1/100を超えると建物の傾き(残留変形)が目に見えて分かるようになり、余震による倒壊の危険性が高まります。補修して再利用することは困難なレベルです。

ここで重要なのは、建築基準法が求める層間変形角1/200は、あくまで「人命を守るための最低基準」であり、「無被害」や「軽微な損傷」を保証するものではないという点です。

実務において、構造設計者は法律を守ることはもちろん、その建物の重要度や用途、事業継続性の要求に応じて、より高い性能目標を設定することが求められます。

一般的に使われる数値として重要度係数があります。Ⅰ類~Ⅲ類で分類されており、耐力を割り増すことで、建物の継続的な利用ができるかどうかを設定します。しかし、この割増はあくまで「耐力」に関する規定のため、「変形」については別途設計者が検証する必要があります。

建物の継続的な利用や人命の無事を考える際には、前述したような躯体自体の損傷の具合だけを考えるだけでは不十分です。非構造部材や設備機器が変形に追随できずに転倒や落下するかどうかが、継続的な利用や人命の無事への影響が大きいことは誰もが知るところになっています。

多くの大地震を経験していく中で、構造体への対策が進んで来たからこそ、東北地方太平洋沖地震以降に非構造部材への対策にも注目が集まっています。特定天井の法律ができたのもこの震災以降です。

こういった認識が浸透しているからこそ、層間変形角の評価というのはより注目される性能指標になってくると考えています。

参考:基準法の変遷から学ぶこと~一歩先の構造設計

参考:力を発揮できる変形が部材によって違ってくる

まとめ:層間変形角を理解することが、本当の安全設計の第一歩

今回は、構造設計における極めて重要な指標である「層間変形角」について、その法的な背景から被害との関係までを掘り下げてきました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。

- 地震被害の本質は「変形」にある 地震による建物の損傷は、力が加わることそのものよりも、部材がどれだけ「変形(歪む)したか」によって決まります。層間変形角は、その本質的な変形の度合いを測るための指標です。

- 法規(1/200)は「最低限の人命保護」のライン 建築基準法が定める層間変形角1/200は、過去の震災の教訓から生まれた「建物の倒壊を防ぎ、人命を守る」ための最低基準です。建物の機能を維持し、資産価値を守るためには、設計者がより高い性能目標を設定することが不可欠です。

- 安全性の焦点は「構造体」から「建物全体」へ 構造体の耐震性が向上した現代において、安全の焦点は、天井・壁などの非構造部材や設備機器の安全性へと広がっています。これらの部材が地震時の変形に追随できるかを考える上でも、層間変形角の評価が全ての出発点となります。

層間変形角は、単に法律で定められた数値をクリアするためのものではありません。建物が地震のエネルギーをどのように受け流し、どこまで耐えることができるのかという「性能」そのものを表す指標です。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 建築基準法において、中地震時(一次設計)における層間変形角の制限値(原則1/200以下)が設けられた主な背景には、過去の震災において、耐力不足だけでなく「変形能力の不足」による脆性的な破壊や倒壊が多く発生したという教訓がある。

解答1 :〇 解説: 十勝沖地震や宮城県沖地震での被害分析から、建物には「強さ(耐力)」だけでなく「粘り強さ(変形能力)」が必要であることが明らかになりました。過大な変形による脆性破壊やP-Δ効果による倒壊を防ぐため、層間変形角の制限が法制化されました。

問題2 保有水平耐力計算(二次設計)において、大地震時の建物の安全性を確認するために設定する層間変形角(例:1/100)は、建築基準法によって厳密に定められた数値であり、実際の地震時に建物がその変形角を超えて変形することは法的に許容されていない。

解答2 :× 解説: 保有水平耐力計算で用いる層間変形角(1/100など)は、設計者が耐力を算出するために仮定した「解析終了時点の変形状態」であり、法的な上限値ではありません。実際の巨大地震では、この設定値を超えて変形する可能性がありますが、それでも倒壊しないだけのエネルギー吸収能力(保有耐力)があるかを確認するのがこの計算の目的です。

問題3 建物の変形を評価する指標として、各階の「絶対変位(地面からの移動量)」ではなく、上下階の変位差を階高で割った「層間変形角」を用いる理由は、階高が異なる場合でも、部材の損傷度合い(歪みの大きさ)を統一的な尺度で評価できるためである。

解答3 :〇 解説: 同じ「2cmのズレ」でも、階高が高い階と低い階では、柱の傾き(歪み)角度が異なります。部材の損傷は歪みの角度に比例するため、階高の影響を取り除いた「層間変形角(ラジアン)」で評価することで、建物のどの階が危険な状態にあるかを正しく把握できます。