構造解析のモデル化の基本シリーズです。

一貫計算の中では応力を計算してその応力に対して、一次設計であれば断面算定を行い、二次設計では崩壊形を検討したりします。

検討内容によって採用する応力の位置は一律ではなく、状況に応じて選択していく必要があります。

今回の記事では、検討用応力はどのように選んでいるのかを知り、適切に選択ができるようになる内容を書いていきます。

①断面算定位置を決めるとは何か?

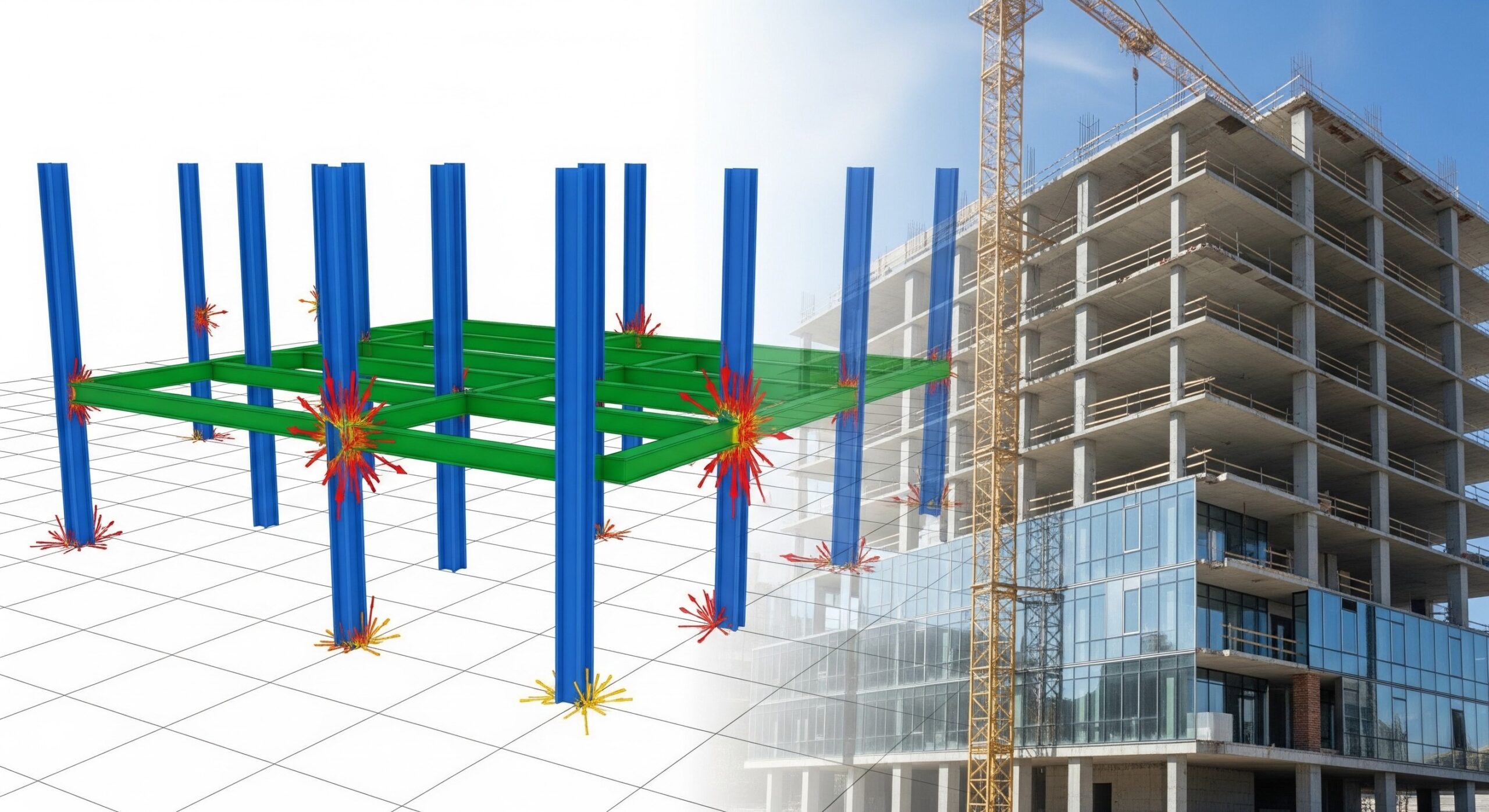

これまでの『構造解析のモデル化の基本シリーズ』で応力を計算するためのモデル化の方法について解説してきました。その中でも特に重要なのが、建物を「線材モデル」に置き換えるという考え方です。

線材モデルとは、厚さや材料特性を持つ実際の部材を、シンプルに「線」として表現し、そこに支点や荷重を設定して解析を行う手法です。このモデル化によって、複雑な構造物の挙動を効率的に解析し、各部材に生じる応力を算出することができます。

しかし、ここで一つ重要なポイントがあります。線材モデルで算出される応力は、基本的に節点位置、つまり部材同士が接続する点での応力としてイメージされます。しかし、実際の建物では、柱や梁といった部材の応力は、節点そのものではなく、そこから少し離れた位置で負担されます。節点部分は、部材単体というよりも、接合部としての挙動を示すため、部材単体の断面で応力を負担するとは考えにくいからです。

そのため、解析で得られた節点応力をそのまま断面算定に用いるのではなく、実際の部材が応力を負担するであろう位置での応力を採用することが重要になります。これが、「断面算定位置を決める」ということです。節点から少し離れた位置の応力を採用することで、節点位置の応力よりも小さくなった応力に対して検討を行うことになります。

したがって、厚さのある実際の部材に戻して考えた時に、どの位置の応力を使って断面算定をするのかが、非常に重要な設計判断となるのです。

②どのように断面算定位置が決まっているのか?

一貫計算プログラムでは、一般的に以下のように断面算定位置が設定されています。

- 長期荷重:節点での応力を採用

- 短期荷重(主に地震時):柱面や梁面の応力を採用

では、この一般的な解釈はどこから来ているのでしょうか?

まず、法令関係について見てみましょう。建築基準法や関連する告示を含め、断面算定位置について明確に明文化されているものはありません。これは、構造設計が「工学的判断」をベースに進められることを意味しています。つまり、基本的には設計者が工学的理解に基づき、適切に判断すれば良いとされています。

しかし、設計者が判断する上での参考となっているのが、日本建築学会のRC規準(鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説)です。RC規準の中には、明確に「断面算定位置は、柱面、梁面を原則とする」といった記載はありませんが、例えば「9条 骨組の解析」の中には剛域との関係を踏まえての解説があります。

これは、地震時などの短期的な大きな力に対しては、部材の塑性化を考慮し、柱面や梁面といった部材の端部で断面算定を行うことが、安全性を確保する上で合理的であるという工学的知見に基づいています。

長期荷重に対して節点応力を採用するのは、短期荷重に比べて作用が継続的であり、応力集中などを考慮しても、部材全体としての応力状態を代表するものとして節点応力を用いることが、過度な安全側の設計にならず、合理的な設計に繋がるという考え方に基づいています。

このように、法令には明文化されていないものの、長年の経験と研究に基づく工学的知見が、断面算定位置の一般的な考え方を形成していると言えます。

③断面算定値を補正する具体事例

前述したような一般的な考え方で計算を進めるのが原則ですが、すべての場面でそのデフォルト設定が適切であるとは限りません。 特定の状況下では、補正を行わないと不具合が生じたり、非常に非合理な設計になったりする場合があります。ここでは、具体的な事例を挙げて解説します。

・大きな袖壁が取り付く場合

大きな袖壁が取り付く場合にはそのスパンの梁の端部の剛域が長くなります。剛域が長くなるということは、梁の有効スパンが短くなることを意味します。有効スパンが短くなると、その梁の剛性は見かけ上大きくなります。剛性が大きくなるということは、それに伴って梁の端部に作用する応力(特に曲げモーメントやせん断力)が大きくなることを意味します。これは、長期荷重時と地震時の両方に対して発生します。

このような状況で、デフォルトの「節点応力」や「柱面応力」をそのまま採用して断面算定を行うと、どうなるでしょうか? 解析上は非常に大きな応力が発生しているため、梁の断面を大きくしたり、配筋量を増やしたりする必要が生じ、結果として非常に非合理な設計になってしまう可能性があります。

しかし、実際の挙動を考えてみましょう。袖壁が付いている場合、梁の端部での耐力は、梁単体の断面が持つ耐力以上に大きくなります。なぜなら、袖壁も梁と一体となって応力を負担するからです。実際の損傷は、梁単体の断面ではなく、袖壁の端部付近に発生することがイメージできるかと思います。

このような場合には、袖壁が付いていることによる剛性の増加と、実際の耐力発現位置を考慮し、壁の端部や、壁の剛性を踏まえて設定された剛域端(壁面よりも少し内側に入った位置)での応力に対して断面算定を行うこと判断できます。カットオフ筋を採用している場合には断面算定位置との整合が必要になります。

これらの補正についても方法論として取り入れるのではなく考え方の一つとして理解することが重要です。一貫計算のモデル化では雑壁の端部では応力の吊り上がりが出ませんが、状況によっては壁端部で応力が大きくなっている可能性もあります。

あらゆる可能性を検討することで、より実状に合った、合理的な断面設計が可能となります。

まとめ:計算結果を「鵜呑み」にせず、部材の「実態」で評価する

今回の記事では、構造解析のモデル化における「断面算定位置」の決定プロセスについて解説しました。 一貫計算ソフトは自動で計算を進めてくれますが、その数値が「部材のどこ」を示しているのかを理解することは、設計者の責任です。

- 線と実体のギャップ: 解析モデルはあくまで「線」ですが、実際の建物には「厚み」があります。節点(線の交点)ではなく、部材の実態に合わせて応力を評価する位置(フェイス位置など)を適切に設定することが設計の基本です。

- 工学的判断の重要性: 断面算定位置は法律でガチガチに決まっているわけではありません。RC規準などの工学的知見をベースにしつつ、長期的・短期的荷重の特性に合わせて「節点」か「フェイス」かを使い分けるのが一般的です。

- 例外への対応: 大きな袖壁などがある場合、デフォルト設定のままでは過剰設計や非合理な配筋になりかねません。「実際にどこで壊れるか?」「どこまでが剛体として振る舞うか?」を想像し、剛域端や壁端での評価へと柔軟に補正する視点を持ちましょう。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 構造計算における断面算定位置(応力を採用する位置)は、建築基準法および関連告示によって「長期荷重時は節点位置、短期荷重時は部材面位置としなければならない」と明確に義務付けられている。

解答1:× 解説: 建築基準法などの法令には、断面算定位置に関する明確な規定はありません。現在の一般的な手法(長期=節点、短期=フェイス)は、日本建築学会のRC規準などの工学的知見や慣例に基づいた「工学的判断」によるものです。法令で決まっていないからこそ、設計者がその根拠を理解しておく必要があります。

問題2 一般的な一貫計算プログラムのデフォルト設定や多くの設計実務において、地震時などの「短期荷重」に対する断面算定位置は、部材の接合部(節点)ではなく、柱面や梁面(フェイス位置)の応力を採用するのが一般的である。

解答2:〇 解説: 地震時などの大きな力がかかる短期荷重時は、部材端部が塑性化(降伏)することを考慮し、実際の部材の危険断面となる「柱面・梁面(フェイス)」の位置で評価するのが一般的です。一方、長期荷重時は部材全体の状態を代表させる意味で「節点位置」を採用することが多いです。

問題3 大きな袖壁が取り付く梁の検討において、袖壁の影響で剛性が高くなり計算上の応力が大きくなった場合、安全側(保守的)な設計とするためには、袖壁の存在による剛域を考慮せず、最も応力が大きい「節点位置」での応力を採用して断面算定を行うのが、構造設計として最も合理的で推奨される方法である。

解答3:× 解説: 袖壁等の影響で剛性が上がると、節点位置の応力は非常に大きくなります。これをそのまま採用すると、過剰な鉄筋量が必要になるなど「非合理的(不経済)」な設計になります。 実際には袖壁と梁が一体化して抵抗するため、危険断面は節点ではなく壁の端部付近になります。実状に合わせて剛域端や壁面位置での応力を採用することが、適切かつ合理的な設計判断となります。