混構造と聞くと、「計算が複雑そう」「特殊な設計手法」といったイメージを持つ方も多いのではないでしょうか?

しかし、混構造自体は解析技術が発展する以前から存在する、合理的で優れた構造設計の手法です。

今回の記事では、その「複雑そう」というイメージを払拭し、混構造をどのように捉え、設計で何を重視すべきか、その本質と具体的な留意点について解説していきます。

①混構造は複雑ではなくシンプルな構造

「RC造と鉄骨造を組み合わせるなんて、要素が増えてかえって複雑になるのでは?」 これは、多くの方が抱く自然な疑問だと思います。

しかし、構造設計の本質を理解している熟練の設計者ほど、混構造を「単純な構造の組み合わせ」として捉えています。構造設計の大御所の方々が混構造を複雑なものとして語るのを聞いたことがありません。

これは、設計プロセスにおいて、いきなり詳細な計算から着手するのか、まず建物の大きな骨格から構想するのか、そのアプローチの違いにあると言えるでしょう。

混構造を「単純」と考える理由は、明確な「役割分担」にあります。

構造設計に限らず、どんな課題でも問題を一緒くたにして考えると、何から手をつけて良いか分からなくなり、複雑に見えてしまいます。混構造の設計思想はその逆です。

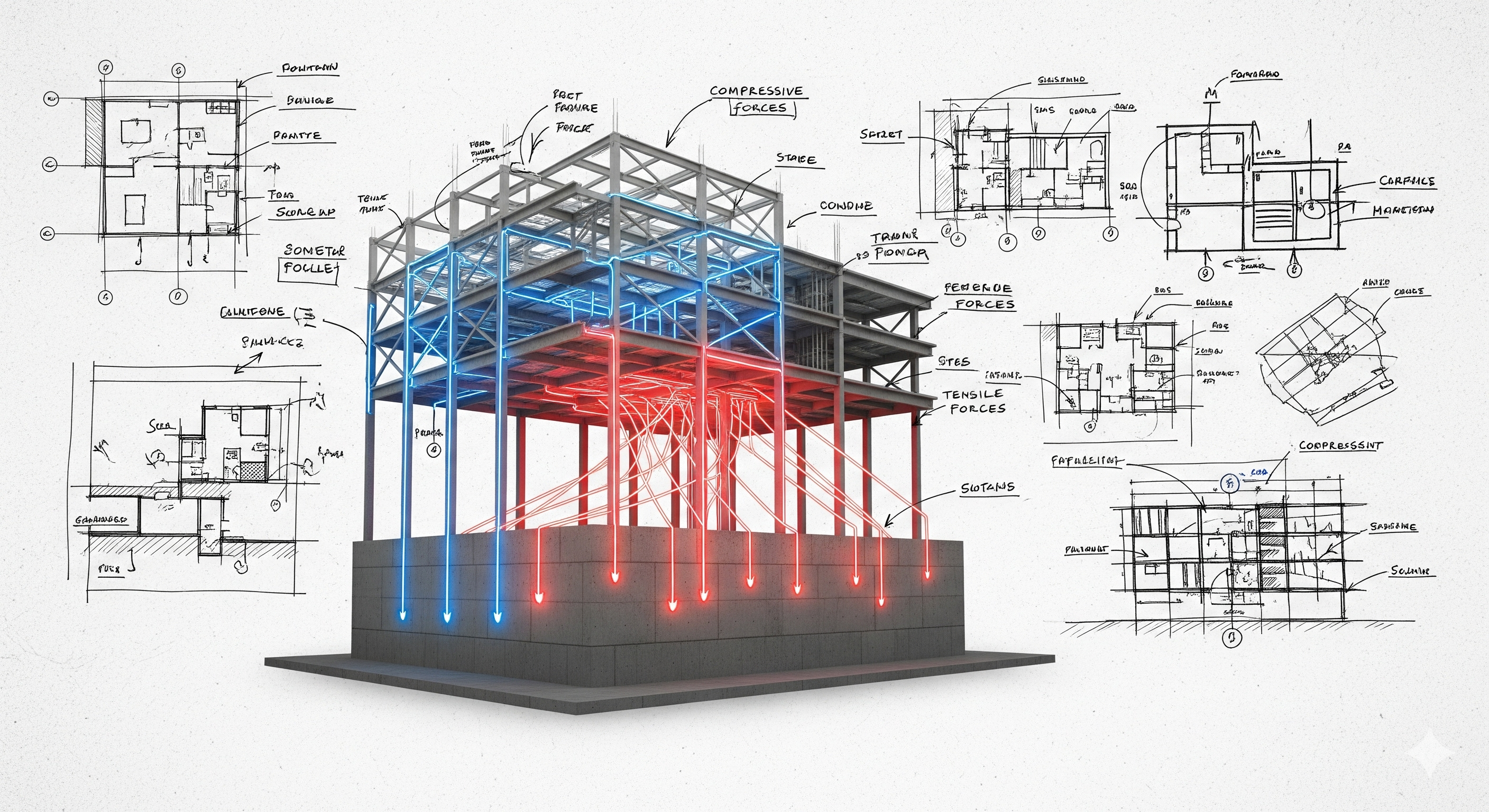

建物が受ける様々な力(長期的な鉛直力、短期的な地震力など)に対して、各構造部材の得意分野を活かして役割を分担させ、それぞれの課題を個別に解決していく。だからこそ、一つ一つの検討は非常にシンプルになります。

それぞれの材料や構造形式が持つ長所を最大限に引き出し、短所を補い合うのが混構造の基本的な考え方です。地震時にどの架構が主に抵抗するのか、どのような壊れ方(崩壊形)を想定するのか、という設計の骨格が明確になっていれば、決して複雑にはなりません。

参考:余裕を持たせすぎ?余力を最適化するシンプルな考え方

参考:複数の課題に共通する「本質」の見つけ方

②力学の原則は共通。鍵を握るのは「剛性」と「変形」

混構造で複数の構造種別を扱うからといって、物理法則が変わるわけではありません。どんな材料を使おうとも、力の釣り合いや応力図のルールといった、力学の原則は全て共通です。

では、その共通の原則の中で、混構造を設計する上で特に重要になるのはどの部分でしょうか。まずは、「剛性(ごうせい)」と「変形」の関係性です。

剛性とは、部材の「硬さ・変形しにくさ」を示す指標です。構造力学の大原則に、「力は、剛性の高い(硬い)ところへ多く流れる」という性質があります。

混構造の設計とは、まさにこの原則を意図的に利用することになります。

例えば、地震による水平力を考えたとき、剛性の高いRC造の耐震壁やSRC造のコアフレームを配置すれば、地震力の大部分はその剛性の高いフレームで負担します。その結果、周辺にある比較的剛性の低い鉄骨フレームなどは、主に長期の鉛直力を支えるという、より単純な役割に専念させることができます。

「この部材の剛性をこれくらいに設定すれば、これくらいの力が流れるはずだ」という、変形と力の関係性に基づいて、実現したい部材サイズに応じて力を流す量を調整できます。

力学の原則が共通だからこそ、異種材料を組み合わせても、全体の挙動を合理的に予測し、コントロールすることができます。

建築として形と力学という数値を一体で考えることが構造設計の面白いところでもあり、出てきた数値に合わせて部材を決めるのではなく、実現したい形に合わせてモデルを考えるというのが本来の思考手順になります。

参考:絶対変位と相対変位を使い分けることの重要性

参考:細い柱(地震力を負担しない部材)の作り方

参考:構造設計が楽しくなる「力の流れ」の読み方/つまずくポイント解説

剛性による役割分担だけでなく、もう一つの重要な視点が、力の種類に応じた役割分担です。 圧縮力を負担する部材と引張力を負担する部材を区分するなど、材料の得意分野を活かして役割を特化させることで、検討方法はさらに単純化されていきます。

③力の伝達が最大のポイント。接合部は「設計思想」を体現する

各部材の役割分担を決め、理想的な力の流れを計画しても、それらが繋がる「接合部」で力がスムーズに伝わらなければ、その設計意図は実現されません。混構造において、設計の成否を分ける最大のポイントは、異種材料が出会う「接合部」の設計です。

混構造に限りませんが、接合部のディテールから全体の形態が決まってくると言っても過言でないケースもよくあります。

例えば、鉄骨梁の曲げモーメントは、上下フランジの「引張力」と「圧縮力」のペアとして存在します。この力をRC柱に伝えるには、接合部において、この引張力・圧縮力を、アンカーボルトの引き抜き力や、コンクリートの支圧応力といった、RC柱が負担できるように「変換」する必要があります。

どんなに強力な柱や梁の部材を設計しても、十分に力を変換できないと接合部が先に損傷してしまいます。部材が粘り強く変形してエネルギーを吸収する前に、接合部が先行して破壊することは、構造設計において絶対に避けるべき崩壊メカニズムです。

混構造の設計とは、様々な材料の特性を活かして役割分担を計画し、力学の原則に則って力の流れをコントロールし、そしてその計画を「接合部」を通して、各材料を活かせる力に変換することが不可欠です。

まとめ:混構造を理解することは、設計の自由度を高める

今回は、混構造の基本的な考え方と、設計における本質的な留意点について解説しました。複雑に見えがちな混構造も、その根底にあるシンプルな原則を理解すれば、設計の強力な武器となります。

最後に、この記事の重要なポイントを3つ振り返りましょう。

- 思考を単純化する「役割分担」 混構造の設計は、まず「どの部材にどの役割を担わせるか」という大局的な方針決定から始まります。部材の得意分野を活かして役割を明確に分けることで、設計の全体像は驚くほどシンプルになります。

- 力の流れを支配する「剛性」のコントロール「力は硬いところに流れる」という力学の原則を理解し、意図的に剛性の高い部分と低い部分を作り分けること。これが、複雑な建物内の力の流れを設計者の意図通りにコントロールする鍵です。

- 設計思想を体現する「力の伝達」どんなに優れた計画も、力が部材から部材へ確実に伝わらなければ意味がありません。異種材料が出会う「接合部」は、設計思想そのものを物理的な形にする最重要箇所であり、その性能が建物全体の生命線となります。

混構造をマスターすることは、単に技術的な選択肢が増えるだけでなく、「どのような骨格で建物を成立させるか」という、より根源的で創造的な思考を可能にします。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 RC造と鉄骨造などを組み合わせる「混構造」の設計において最も重要なアプローチは、複雑な挙動をすべて同時に解く高度な解析テクニックを駆使することであり、部材ごとに役割を分担させるような単純化は、計算精度を落とすため避けるべきである。

問題1 :× 解説: 熟練の設計者ほど、混構造を「単純な構造の組み合わせ」として捉えます。 地震力に抵抗する部材、長期荷重を支える部材といったように、各材料の特性に合わせて明確に「役割分担」させることで、複雑な問題をシンプルに整理し、合理的で無駄のない設計が可能になります。

問題2 構造力学の大原則として「力は剛性の高い(硬い・変形しにくい)部分に集中して流れる」という性質があるため、混構造の設計では、剛性の高い耐震壁などに地震力を集め、剛性の低い鉄骨フレームには主に長期荷重を負担させるなど、剛性差を利用して力の流れをコントロールすることが可能である。

問題2 :〇 解説: 「力は硬いところへ流れる」は構造設計の鉄則です。 例えば、極めて硬いRC耐震壁を配置すれば、地震力の大部分はそこに流れます。これを利用して、他の鉄骨柱などは地震力をあまり負担させず、長期荷重を支える役割に専念させるといったコントロールが可能になります。

問題3 混構造において異種材料(鉄骨とRCなど)が接合する部分は、それぞれの応力(引張力や圧縮力など)を相手側の材料が負担できる形(アンカーボルトの引抜力や支圧応力など)に適切に変換・伝達できるディテールとする必要があり、ここが先行して破壊しないように設計することが極めて重要である。

問題3 :〇 解説: 接合部は混構造の生命線です。 例えば、鉄骨梁のフランジが持つ引張力を、RC柱にどう伝えるか(アンカーボルトや定着板など)が重要です。部材が粘り強さを発揮する前に、この「力の受け渡し場所」である接合部が壊れてしまうと、建物全体が崩壊する危険なメカニズムになってしまいます。