建物の設計において「風荷重」の計算は、その安全性と居住性を確保する上で極めて重要な要素です。しかし、この風荷重の計算には多くの専門的な係数が登場し、「どの係数を、どのような場合に使うのか?」と、悩むことも多いのではないでしょうか?

特に、建物本体の骨格よりも、屋根の庇(ひさし)、外壁パネル、看板といった付属物(部材)の設計において、風荷重がクリティカルになるケースは多々あります。これらの部材は、構造的に単純(不静定次数が少ない)であるがゆえに、荷重計算のわずかな間違いが部材の耐力不足や損傷に直結し、ひいては脱落などの重大な事故につながる可能性があります。

今回は、そんな「風荷重」について、その基本的な考え方から、目的別の正しい使い分けまでを分かりやすく解説していきます。

① 基準法での位置づけと変遷/各種係数

建築基準法における風荷重の重要性

建築基準法の中で、風荷重は地震力と並ぶ非常に重要な「外力」として位置づけられています。日本は、毎年のように台風が襲来する、世界でも有数の強風地帯です。そのため、建築基準法では、建物がその一生のうちに遭遇するであろう最大級の風圧力に耐えられるよう、詳細な規定が設けられています。

基準の変遷:災害の教訓から

現在の風荷重の規定は、過去の大きな災害の教訓の上に成り立っています。

その議論の出発点となったのが、1934年(昭和9年)の室戸台風です。この台風では、特に大阪で多くの木造校舎が倒壊し、多数の児童が犠牲となる悲劇が起きました。これにより、風の力がいかに恐ろしいかが社会的に広く認識されました。

この室戸台風の教訓を受け、戦後の1950年(昭和25年)に制定された建築基準法において、日本で初めて風荷重が法規として明確に定められました。

そして、その基準をさらに近代化・合理化する大きな転換点となったのが、1959年(昭和34年)の伊勢湾台風です。この台風で再び多くの木造家屋が倒壊したことから、より科学的で現実に即した風荷重評価への見直しが進められました。

こうした変遷を経て、2000年(平成12年)には、より精緻な設計を可能にするための告示(平成12年建設省告示第1454号など)が制定され、現在の計算方法の基礎が確立されました。風の性質や建物形状の影響を詳細に評価できるようになったのです。

風荷重を構成する主要な係数

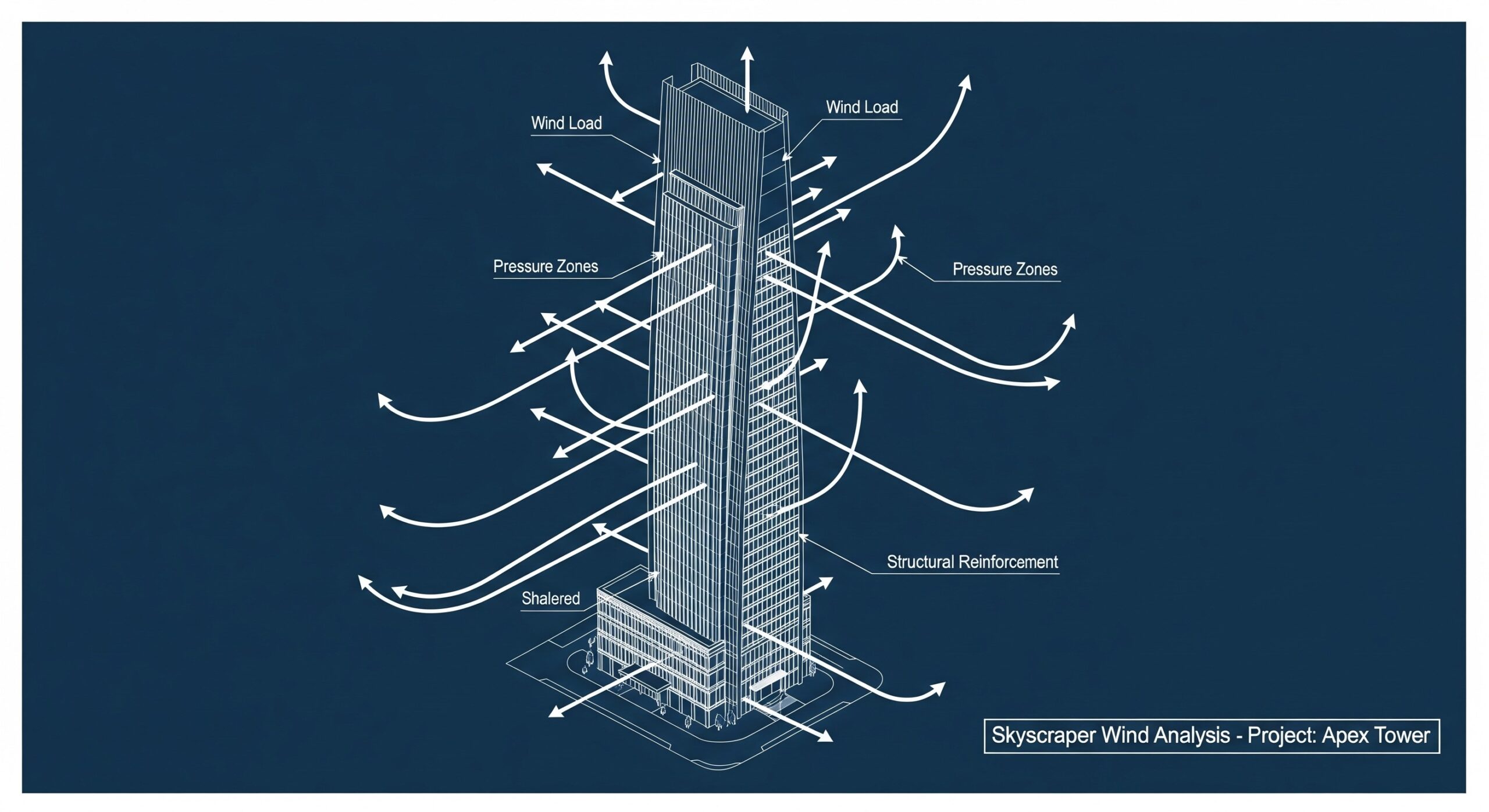

風荷重は、風のエネルギーの大きさを示す「速度圧」と、建物の形状や風の性質による影響を示す「風力係数」という、2つの大きな要素から成り立っています。

「速度圧」は、①地域(基準風速)、②建物の高さ、③周辺の環境(都市部か田園か)によって決まります。風が強く、高く、周りに遮るものがないほど大きくなります。

一方、「風力係数」は、④建物の形状に加え、突風による⑤建物の揺れなどを考慮して決まります。

このように、風荷重はこれら5つの要素を科学的に評価して算定されます。

② 風荷重と瞬間風速の関係と再現周期

平均風速と瞬間風速

風荷重の計算で基準となる速度圧は、基準風速の2乗に比例します。基準風速は、実は「10分間の平均風速」を基にしています。しかし、私たちが「突風」として体感するのは、ごく短い時間の最大風速、すなわち「瞬間風速」です。ニュースなどで普段耳にするのも「瞬間風速」です。

一般的に、瞬間風速は平均風速の1.5倍から2倍以上になることもあります。では、なぜ設計では平均風速を基準にするのでしょうか?

それは、建物全体を揺らしたり、倒壊させたりするような大きな力は、ある程度の時間持続する風によって生み出されるからです。ごく一瞬だけの突風は、窓ガラスを割ることはあっても、建物全体を大きく傾けるほどのエネルギーは持ち得ません。

設計では、まず「10分間平均風速」を基に建物全体に作用する基本的な風の力を計算し、それに加えて「ガスト影響係数」を用いて、突風による建物の「揺れ」の影響を割り増して評価する、という二段構えのアプローチを取っています。これにより、平均的な力と瞬間的な力の両方を合理的に評価しているのです。

「再現期間」という考え方

基準風速は、その地域で「50年に一度」発生すると想定される規模の風速を基に定められています。この「50年に一度」という言葉を、専門的には「再現期間50年」と呼びます。

ここで注意が必要なのは、「50年に一度」というのは「50年周期で必ず来る」という意味ではない、ということです。これは確率的な考え方で、「ある年にその規模の風速を超える現象が発生する確率が1/50(=2%)である」 ことを意味します。

建築基準法では、一般的な建物に対して、その供用期間中に一度は遭遇する可能性が高いと考えられる「再現期間50年」の風を想定して、最低限の安全性を確保するよう求めています。これは、建物の重要度や社会的な影響に応じて、より厳しい基準(例えば再現期間100年や500年)で設計されることもあります。

つまり、風荷重の設計とは、単に強い風に耐えるだけでなく、「どの程度の発生確率を持つ、どれくらいの強さの風に対して安全性を確保するのか」 という、確率論的なリスク管理の側面も持っているのです。

③ 外装材用風荷重と構造骨組用の使い分け

同じ一つの建物であっても、柱や梁といった「構造骨組(メインフレーム)」の設計に用いる風荷重と、窓ガラスや外壁パネルといった「外装材(部材)」の設計に用いる風荷重は、計算方法が異なります。その理由は、それぞれが「守るべきもの」と「耐えるべき風の性質」が根本的に違うからです。

どちらの荷重を使うかは、単に部材の名称で分類するのではなく、これから解説する「荷重算定の目的」を理解し、その部材がどちらの定義に当てはまるのかを判断することが重要です。

また、部材によっては両方の性質を考慮すべき場合もあります。例えば、大スパン屋根の母屋は、屋根全体の骨組として構造骨組の役割を担いつつ、直接外装材を支える局部材としての役割も持つため、両方の風荷重に対する検討が必要になることがあるのです。

1. 構造骨組用風荷重:建物全体の安全を守る

- 目的: 建物全体の倒壊、崩壊、大きな変形を防ぐこと。人命の安全確保が第一の目的です。

- 評価対象: 柱、大梁、ブレース(筋交い)など、建物全体の荷重を支える主要な構造部材。

- 考慮する風の性質: 評価するのは、建物全体を揺らすような、比較的ゆっくりとした周期を持つ風の力です。建物全体が風を受けてしなり、ある程度の時間持続して揺れる現象を評価するため、前述の「ガスト影響係数」を使って風の変動による揺れの増幅を考慮します。

- 用いる係数: 建物全体の形状(例:壁面、屋根面)に対して定められた風力係数を用います。これは、建物全体に平均的にかかる力を評価するための係数です。

2. 外装材用風荷重:部材の飛散・破損を防ぐ

- 目的: 窓ガラスの破損、外壁パネルや屋根材の脱落・飛散を防ぐこと。これにより、建物内部への風雨の侵入を防ぎ、飛散物による二次災害(周囲の人や物への被害)も防ぎます。

- 評価対象: 外壁材、カーテンウォール、窓ガラス、屋根葺き材、庇、ルーバーなど、建物の表面を構成する部材や付属物。

- 考慮する風の性質と係数の根拠: 外装材が耐えるべきなのは、建物全体の揺れではなく、ごく短い時間(1〜2秒程度)に局所的に発生する「瞬間的な突風(ピーク圧)」です。特に、建物の角(隅角部)や軒先では、風が回り込むことで非常に強い吸い込み力(負圧)が瞬間的に発生します。

このピーク圧を評価するために用いるのが「ピーク風力係数」です。この数値は、膨大な風洞実験のデータに基づいて定められています。建物模型に多数のセンサーを設置して風を当て、各部位に発生する圧力の最大値と最小値を統計的に処理した、科学的根拠のある値なのです。

構造骨組用のガスト影響係数が建物全体の「揺れ」を評価するのに対し、ピーク風力係数は外装材1枚1枚に作用する「瞬間的な衝撃力」を評価する、という明確な役割の違いがあります。この係数は、建物の部位(壁面中央部、端部、隅角部など)によって細かく定められており、隅角部などでは構造骨組用の風力係数よりも絶対値が数倍大きくなります。

なぜ使い分けが重要なのか?

もし、外装材の設計を構造骨組用の平均的な風荷重で行ってしまったらどうなるでしょうか。建物の隅角部にある外壁パネルは、設計で想定していなかった瞬間的なピーク圧力を受け、損傷や脱落に至る危険性が高まります。

逆に、建物全体の設計を外装材用のピーク風力係数で行うと、建物全体に常に最大瞬間風速が吹き付けているような過大な設計となり、非経済的になってしまいます。

このように、評価する対象(建物全体か、局部材か)と、それらが抵抗すべき風の現象(持続的な力か、瞬間的な力か)が異なるため、風荷重を正しく使い分けることが、安全かつ合理的な設計のために不可欠なのです。

参考:二次部材設計の留意点

まとめ

今回は、複雑に見える風荷重の正しい使い分けについて解説しました。重要なポイントを最後にもう一度振り返ります。

- 風荷重の歴史: 室戸台風や伊勢湾台風といった過去の災害の教訓から、より安全で合理的な基準へと進化してきた。

- 構造骨組用風荷重: 建物「全体」の倒壊を防ぐのが目的。持続的な風による「揺れ」を評価する。

- 外装材用風荷重: 窓や外壁といった「部材」の飛散を防ぐのが目的。局所的な「瞬間衝撃力(ピーク圧)」を評価する。

- 使い分けの重要性: それぞれの目的と評価する風の性質が全く異なるため、正しい使い分けが建物の安全性と経済性の両立に不可欠。

風荷重計算の背景にある意味を理解することで、より安全な設計に繋がります。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?4つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 構造骨組用の風荷重は、建物「全体」の倒壊を防ぐことを目的として計算される。

問題2 外装材用の風荷重は、ごく短い時間に局所的に発生する「ピーク圧」を評価するために計算される。

問題3 日本の建築法規で風荷重の議論が始まるきっかけとなったのは、伊勢湾台風である。

問題4 基準風速の「再現期間50年」とは、ある年にその規模を超える風が吹く確率が毎年2%であることを意味する。

解答と解説

問題1 :〇

解説: 構造骨組用風荷重は、建物全体が風によって倒壊したり、大きく変形したりしないように安全性を確保するためのものです。

問題2 :〇

解説: 外装材は、建物の隅角部などで発生する瞬間的な突風に耐える必要があるため、ピーク圧を評価します。

問題3 :×

解説: 議論の出発点は1934年の室戸台風です。伊勢湾台風は、その後の基準をより合理化する大きな転換点となりました。

問題4 :〇

解説: 「再現期間50年」は確率的な考え方であり、「1/50 = 0.02」、つまり2%の発生確率を意味します。