ちょっと気になる構造計画の解答です。一貫計算とは別に検討していないと申請指摘を受けるような内容です。問題はXで配信しています。

【解答】ちょっと気になる構造計画①(剛床・力の流れ)

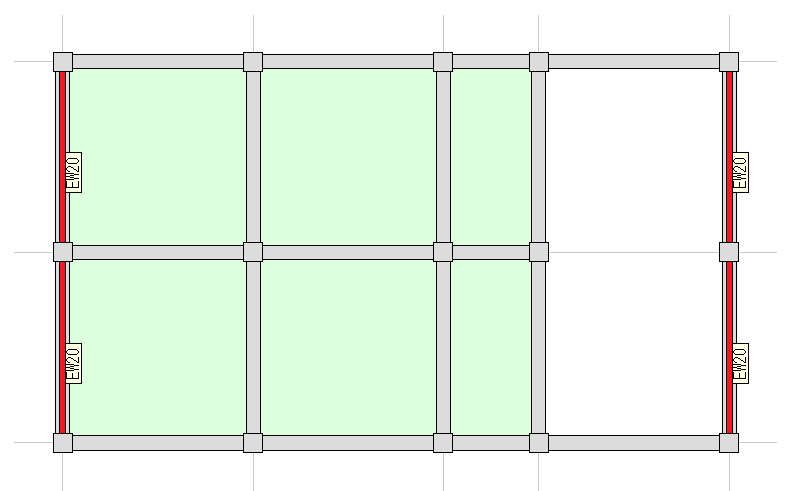

耐震壁がバランスよく配置されている良い構造計画にも見えますが、右側の耐震壁まで力を伝えるためのスラブがなく外周梁でしか力を伝達することができません。それでは耐震壁を十分に生かすことができません。梁に水平方向に対しての曲げモーメントとせん断力が発生することになります。

一貫計算では面外方向の応力に対しては検討しないの別途検討が必要になります。

計算モデルとしても剛床としていると、吹抜けがない状態での検討となってしまうため、一番右側の通りは非剛床にしましょう。

明らかな吹抜けに限らず階段や設備シャフト、EVシャフトなどのコア周りに耐震壁を配置する場合には力の流れに留意しましょう。

詳細解説:地震力を流す経路を確保する

詳細解説:力の流れとは?力の流れをコントロールしよう!

詳細解説:偏心率~立体解析との関係

詳細解説:構造解析のモデル化の基本~剛床仮定とはなにか/非剛床の事例

【解答】ちょっと気になる構造計画②(耐震壁)

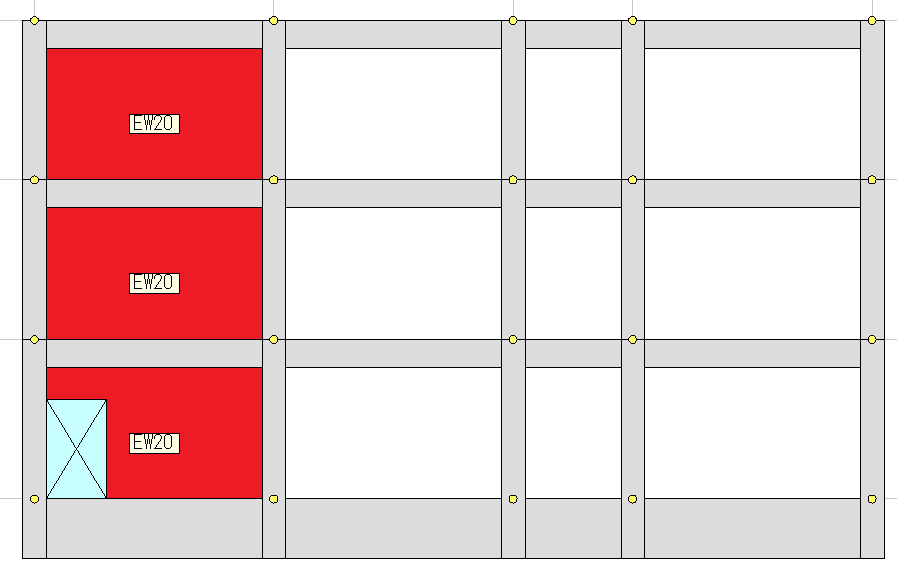

耐震壁の側柱は一貫計算の中では断面算定からは除外されていることが多いです。それは無開口の耐震壁や小さな開口しか付いていない場合であれば壁と一体で機能するので問題ないですが、今回のケースのように連層耐震壁の場合に1階部分の柱際に開口があると、ピロティ階の柱に近い状況になってしまいます。

一貫計算とは別に柱に発生する応力を設定して、十分な余力を持った設計にしましょう。特に側柱なので変動軸力も多く大地震時の圧壊に対しては要注意です。

これ以外にも開口条件によっては柱梁共に耐震壁付の部材だから問題ないと安易に判断しないようにしましょう。

詳細解説:耐震壁のモデル化と開口

【解答】ちょっと気になる構造計画③(支点配置)

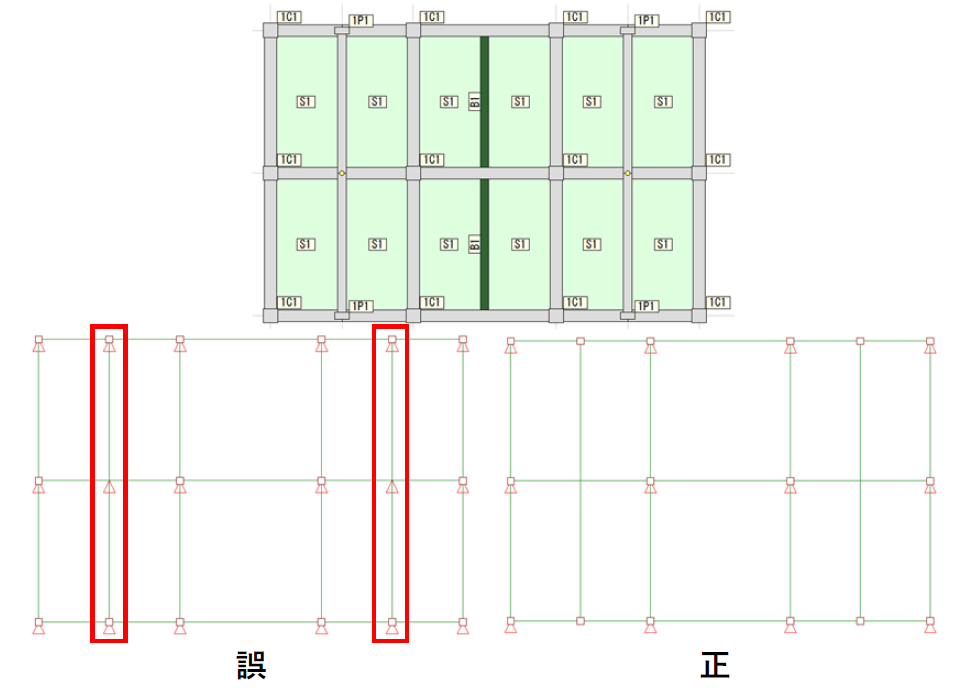

杭基礎の場合には杭を配置する場所に支点を配置します。一貫計算では支点を自分で配置するというよりも、大梁での交点ができると自動で支点を配置してくれます。なので、支点が不要な場所に置いては支点を自由にするという操作が必要になります。

よくある失敗としては、耐震間柱を設ける場合のようにメインの通り芯以外に部材を配置すための通りを追加した場合に意図しない支点が残っていることがあります。

モデルを修正した場合にはいきなり断面算定のOKやNGを見るのではなくモデル図からチェックするようにしましょう。

詳細解説:支点条件の仮定/基礎部の剛床の重要性

【解答】ちょっと気になる構造計画④(構造階高)

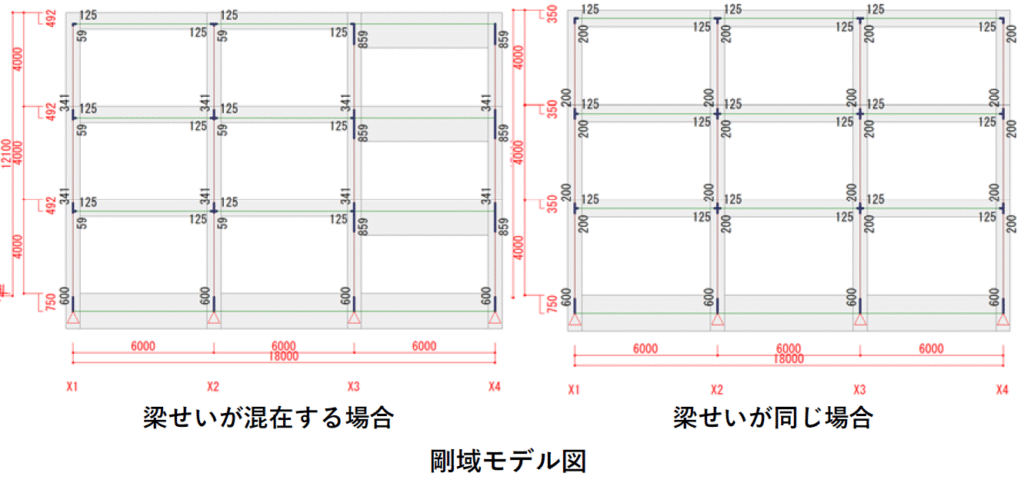

構造計算をするためには意匠図の階高とは別に構造階高を設定します。構造階高は、構造部材(梁)の芯(中心線)から芯までの距離で考えられます。

線材モデルでの応力解析をする際の高さは構造階高を使用します。立体解析をする際にX方向Y方向を含めて同様の高さを使用します。

梁芯間の寸法といったときに、左図のように同じ通りで梁せいが異なる場合やX方向とY方向で基本的な梁せいが異なる場合があります。逆梁などで大きくレベルが変わる場合も配慮が必要です。

最近の一貫計算では自動計算もできるようになっており、すべての梁芯の平均値(SS7であればすべての梁芯の和を本数で割る)を採用することも簡単にできるようになっています。

近しい寸法であればそれでもよいですが、そうでない場合には大多数の梁を基準に決定して特殊な部分を剛域で補正する方法があります。また、X方向が純ラーメン、Y方向が耐震壁付で架構の特徴が異なる場合には柱梁の剛性の影響が大きい純ラーメン方向の梁に合わせるなど構造の特徴に合わせて判断することもあります。

部材個別のチェックの視点としては柱の可撓長さに大きな差異がないかになります。

建物全体としては層間変形角の基準となる高さに関わってきます。

※左図1階構造階高:4000+750-492=4258 右図1階構造階高:4000+750-350=4400

X1通り1階柱の可撓長さ 左図:4258-600-59=3599 右図:4400-600-200=3600

今回の事例であれば構造階高に違いがあっても柱部材については剛域で可撓長さは整合しています。

いずれにしても正解はないので、自動計算に任せるだけでなく方針を決めることが重要になります。

参考:構造解析のモデル化の基本~線材モデルについてとモデル化の目的

【解答】ちょっと気になる構造計画⑤(地震力)

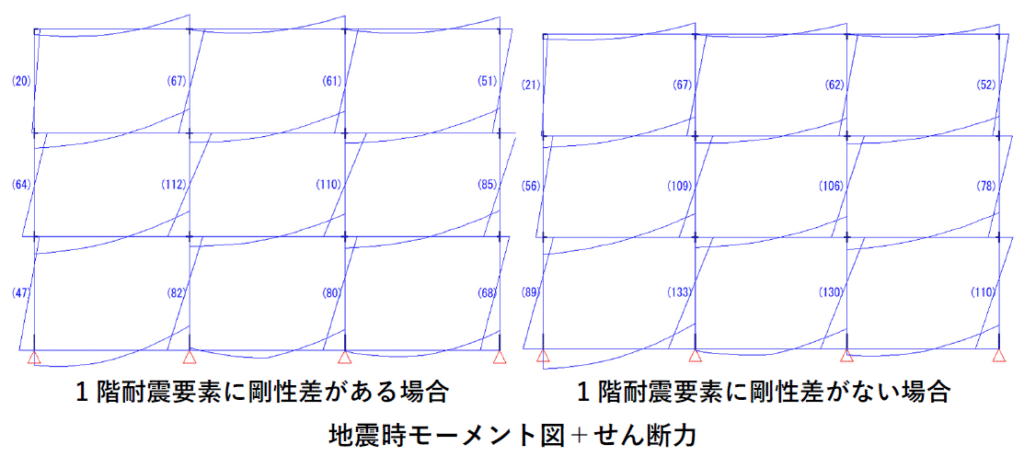

( )の数値は柱の負担せん断力を示しています。

地震力は下階になるにつれて大きくなっていきます。なのでモーメント図を見た際に、相対的に上階の方が大きくなっていると気になります。3層目と2層目はパッと見て2層目の方が大きくなっていることがわかります。せん断力からもわかります。

左の応力図が間違えであるわけではなく、1階には他の通りに剛性の高い地震力を負担する要素を配置しているのであれば左のような応力図にすることもできます。部材サイズを絞るため意図的に応力図を調整するのが設計とも言えます。

その場合には地震力を他のフレームに伝達できていることや、極端な偏心にならことには留意しましょう。

参考:剛性評価/相対性の評価が重要

参考:構造図・計算書・コストでの比を使ったチェック

参考:細い柱(地震力を負担しない部材)の作り方

参考:偏心率~立体解析との関係

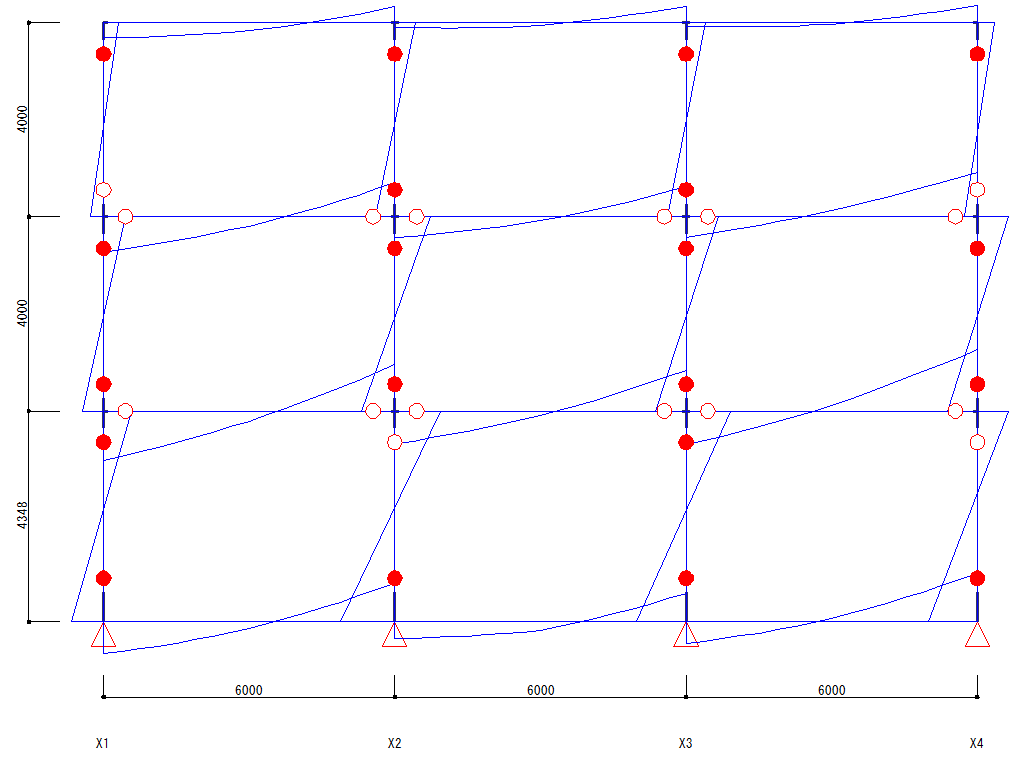

【解答】ちょっと気になる構造計画⑥(崩壊形)

基本的には全体崩壊形では梁が先行してヒンジを形成するように計画します。柱ヒンジは1階柱脚及び最上階の柱頭部では許容します。それ以外では柱にヒンジが生じないように柱梁の曲げ耐力のバランスを調整します。

参考:崩壊形とヒンジ図のチェックの視点

参考:「塑性ヒンジ」の概念と保有水平耐力計算における役割を解説

構造設計をわかりやすく解説しているのでよかったら他の記事も読んでいってください。

おススメ記事

・構造計算ルートについて

・応力図の読み方・書き方・チェックの視点

・【一級建築士試験】構造の大きな捉え方

・『何がわからない』かが”わかるようになる!