4択問題の解答です。問題はXで配信しています。

【解答】指摘あるある問題①(部材耐力)

小さい値で評価しておくことで危険側の判断になっており、指摘されがちなのは①~④のどれでしょう?

①梁の短期許容せん断耐力

②梁の終局せん断耐力

③梁の短期許容曲げ耐力

④梁の終局曲げ耐力

正解は④になります。梁の終局曲げ耐力を小さく評価していると梁部材自体のせん断保証設計で確保するべきせん断耐力が小さく評価されてしまいます。また、接合部で必要とされるせん断耐力も小さく評価されてしまします。

このように梁の終局曲げ耐力を小さく評価してしまうと保有水平耐力計算の中でのせん断保障設計において危険側の評価になってしまいます。本来であればFD部材になるものがFA部材などの評価になってしまい、Ds値が小さくなる可能性があります。

梁の終局曲げ耐力にはスラブ断面も含まれますが、全部の配筋を正確に入力はせずに代表的な数値を使うことも多いですが、極端に耐力が上がるような部分があれば個別で対応が必要になります。

保有水平耐力自体は梁の終局曲げ耐力を小さく評価しておくことで、基本的には小さい値になるので安全側の検討になります。許容応力度計算においては曲げ・せん断耐力に関わらず小さく評価しておけば安全側の判断になります。

参考:RC柱梁接合部がNGに!背景を踏まえた3つの実務的対応策

参考:保有水平耐力計算とは~計算体系を整理

【解答】勘違いあるある問題②(部材耐力)

配筋を増やしても耐力が変わらないのは①~④のどれでしょう?意外と間違える人が多い問題です。

①梁の長期許容せん断耐力

②梁の短期許容せん断耐力

③柱の長期許容せん断耐力

④柱の短期許容せん断耐力

正解は③になります。建築基準法では、柱に常に作用する「長期」の力に対しては、ひび割れの発生を防ぎ、耐久性を確保することを重視します。配筋の効果はコンクリートにひび割れが入るくらいの変形が生じてから力を発揮します。

なので、配筋の耐力を期待するということは、ひび割れを許容していると言い換えることができます。

そのため、柱の長期許容せん断耐力は、配筋の耐力を期待せず、コンクリートの断面積と強度のみで耐えることを前提に計算されます。計算式に配筋の量が影響しないため、配筋を増やしてもこの計算上の耐力は変わりません。

一方、地震時などを想定する「短期」の耐力や、梁の耐力計算では、配筋がせん断力に抵抗することを期待して計算するため、配筋を増やすと耐力も向上します。

参考:RC造の材料強度の背景

【解答】勘違いあるある問題③(部材耐力)

梁の主筋を増やすことで、かえって危険側の設計になる可能性が高いのは①~④のどれでしょう?

①梁の長期的なたわみ

②柱の曲げ耐力

③梁のせん断破壊

④柱の圧壊

正解は③になります。梁の主筋を増やすと、梁の曲げ耐力(終局曲げ耐力)は大きくなります。その結果、梁が曲げ降伏する際に発生するせん断力も大きくなるため、確保すべきせん断耐力(=必要なあばら筋の量)も増やさなければなりません。 主筋だけを増やしてあばら筋がそのままの場合、曲げ破壊より先にせん断破壊という脆性的な壊れ方をする可能性が高まり、非常に危険です。

こういった危険なせん断破壊を防止するための考え方が保証設計になります。

【解答】勘違いあるある問題④(崩壊メカニズム)

保有水平耐力計算で、特定の階が脆性崩壊する層崩壊の直接的な原因となり、一般的に避けるべきは①~④のどれ?

①剛心と重心が大きくずれている

②部材せん断耐力>曲げ降伏時せん断力

③柱曲げ耐力の和<梁曲げ耐力の和

④柱曲げ耐力の和<基礎梁曲げ耐力の和

正解は③になります。特定の階が押しつぶされるように壊れる「層崩壊」の直接的な原因となる柱降伏先行型「弱柱・強梁」の状態を指すためです。耐震設計では、柱が梁より強い梁降伏先行型「強柱・弱梁」を原則とし、梁を先に降伏させることで建物全体の安全性を確保します。

①の「偏心」も危険な状態ですが、建物がねじれて壊れる原因であり、「層崩壊」の直接的なメカニズムとは異なります。④は建物の最下層(1階柱脚)を指し、ここは建物全体が安全に揺れるため、意図的に柱を降伏させることが許容される例外的な部位です。②は脆性破壊を防ぐために必須の望ましい条件です。

参考:偏心率~立体解析との関係

参考:崩壊形とヒンジ図のチェックの視点

参考:「塑性ヒンジ」の概念と保有水平耐力計算における役割を解説

【解答】勘違いあるある問題⑤(杭の設計)

杭の引抜耐力を決定するのに影響のない要素は①~④のどれでしょう?

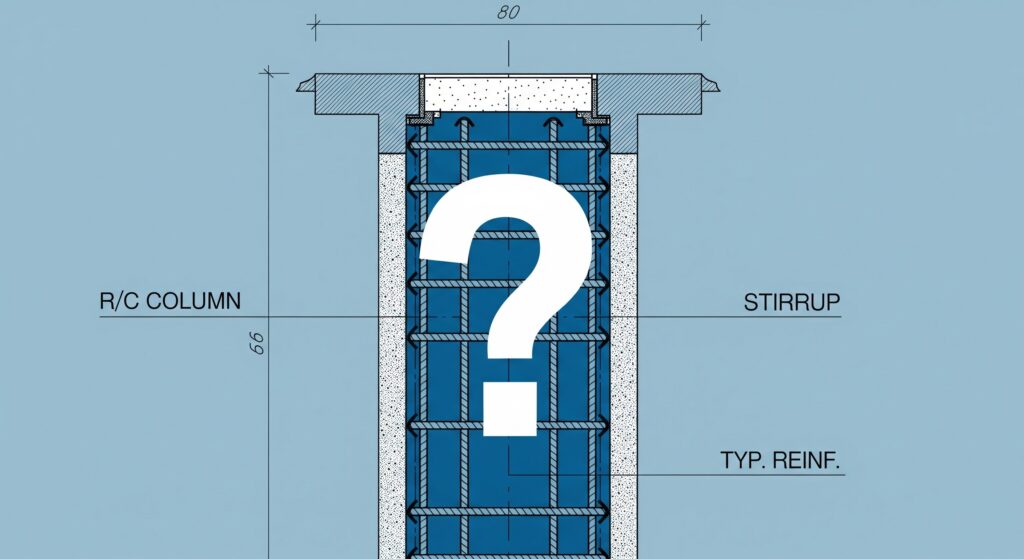

①杭頭補強筋

②杭の接合部形式

③先端支持力係数α

④地盤粘着力

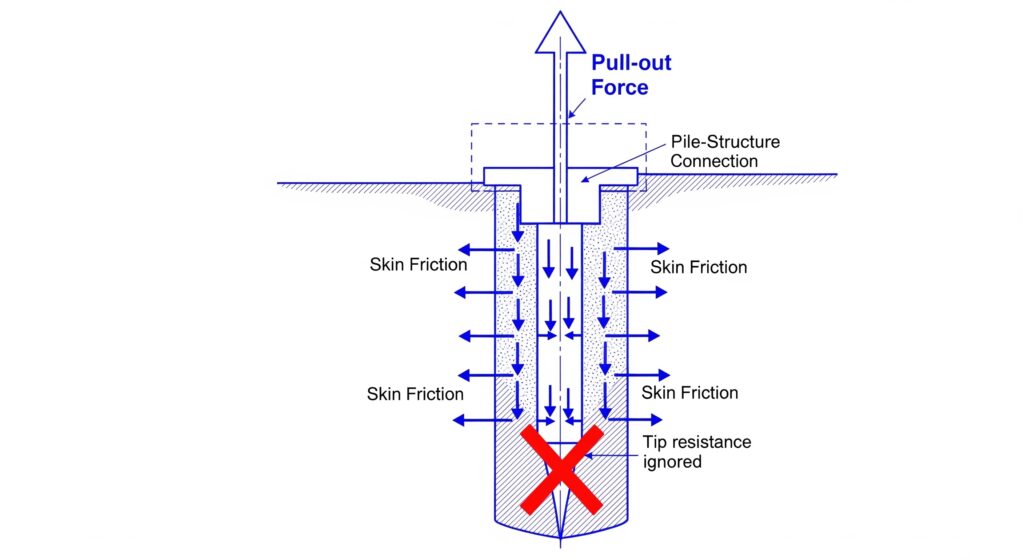

正解は「③ 先端支持力係数α」になります。杭の引抜耐力は、主に「地盤が杭を引き留める力(周面摩擦力)」と「杭本体と接合部の引張強度」のうち、小さい方の値で決まります。

④地盤粘着力は杭の周面摩擦力に、①杭頭補強筋と②杭の接合部形式は杭本体の引張強度に直接影響します。これらが弱いと、地盤が耐えられても杭が先に壊れてしまうため、耐力の決定に影響します。

一方、③先端支持力係数αは、杭を地面に押し込む際の先端の抵抗(圧縮支持力)を計算するための係数であり、引き抜かれる際には全く作用しません。

参考:既製杭の計算書チェックリスト|メーカー任せにしないための確認ポイント

【解答】勘違いあるある問題⑥(建築基準法)

建築基準法で具体的な数値を定めていないものは①~④のどれでしょう?

①積雪荷重の単位重量(20N/cm/m2)

②中地震時の地震層せん断力係数(0.2)

③中地震時の層間変形角(1/200)

④保有水平耐力計算における層間変形角(1/100)

正解は④になります。大地震時の倒壊を防ぐための「保有水平耐力計算」は、建物が持つべき「耐力」を検証する計算ルートです。そのため、変形量である層間変形角について、法律で一律に定められた制限値はありません。「1/100」という数値は、増分解析を打ち切る目安など、あくまで実務上の目標値としてよく用いられています。

※国土交通省 建築構造設計基準では大地震時の層間変形角についての数値についての記載はありますが、変形は保有水平耐力計算以外の方法(時刻歴応答解析など)での確認を推奨しています。

参考:保有水平耐力計算とは~計算体系を整理

参考:耐震性は耐力と硬さ(剛性)のバランスで考える

参考:建築基準法の耐震性「最低限」の中身とは?