PC設計の基本~「PCは高い」は本当?PC設計の基本と可能性

前回の記事『PC設計の基本~「PCは高い」は本当?PC設計の基本と可能性』では、「PCの発展の背景」「PC設計の法的な扱いとRC造との違い」、そして「設計時の基本認識」といった、PC構造を理解するための基礎的な部分を解説しました。

PC(プレストレストコンクリート)構造、特にフルPCの建物を設計する機会は、実務の中ではそれほど多くないかもしれません。しかし、多くの設計者が一度は経験するのが、RC造の建物における長スパン部分での「現場緊張PC梁」の採用ではないでしょうか。体育館や大スパンのオフィス、店舗など、柱を少なくして開放的な空間を作りたい場合に、PC梁は非常に有効な選択肢となります。

今回の記事では、より実践的な内容に踏み込み、この「現場緊張PC梁」を採用する際の具体的な検討手順について解説していきます。

①PCメーカーへの検討依頼と情報提供のポイント

部分的なPC梁の採用であっても、残念ながら現在市販されている一般的な一貫構造計算ソフトで、プレストレスの導入から断面算定までを完結させるのは難しいのが現状です。そのため、PC部材の設計は、専門的な知見と専用ソフトを持つPCメーカーに検討を協力してもらうことが不可欠です。

最低限提示すべき必須情報

まずは、メーカーが検討を開始するために最低限必要な情報を解説します。

□ PC梁の位置がわかる図面(伏図、軸組図など)

架構全体の中で、どの梁をPC化するのかを明確に伝えるための基本情報です。

□ PC梁の長期荷重時、地震時の応力図

一貫計算から、PC梁部分の応力(曲げモーメント、せん断力、軸力)を抽出して提示します。これがPC鋼線の本数や配置を決めるための基本的な情報となります。

□ 断面サイズ(B×D)

意匠的な要望や階高制限から決まる梁せいや幅を伝えます。メーカーは、この断面内でPC鋼線を配置し、要求される性能を満たせるかを検討します。荷重条件にもよりますが梁せいの大きな目安はL/15~18と言われます。

□ クライテリア(設計基準)

ひび割れ幅の制限、たわみ量の制限など、そのプロジェクトで要求される性能基準を伝えます。

上記の4点があれば、メーカーは一次的な検討を進めることが可能です。しかし、実務では「計算上はOKでも、現場で鉄筋が納まらない」といった問題が頻発します。

手戻りを防ぐ「プラスアルファ」の情報

より精度の高い、納まりまで考慮された検討を依頼するためには、以下の追加情報を共有することが極めて有効です。

- 取り付く柱の配筋情報(主筋径・本数、帯筋径・ピッチ)

- PC鋼材の定着部は柱の中に納まります。柱の主筋や帯筋と、PCの定着具が干渉しないかを確認するために必須の情報です。

- 直交方向の大梁の配筋情報

- PC梁と直交する大梁の主筋、特に上端筋が、PC鋼材を覆うシース管と干渉するケースは非常に多いです。事前に情報を共有することで、シース管の配置を調整するなどの対策が可能になります。

- 途中に取り付く小梁の配筋情報

- PC梁の側面に小梁が取り付く場合、その部分の補強筋とシース管の干渉も考慮する必要があります。

これらの「配筋」という物理的な情報を初期段階で共有することで、メーカーは計算上の性能を満たすだけでなく、「実際に施工可能な」PC鋼線の本数や配置形状を検討してくれます。

依頼すべき成果品:データ連携で効率化を

メーカーからは最終的に計算書と図面が成果品として提出されますが、それ以外に必ず依頼しておきたいものがあります。それは、設計者自身の一貫計算ソフトに検討結果を反映させるためのデータです。

具体的には、 「応力補正用の特殊荷重」 「保有水平耐力計算用にひび割れ耐力、終局耐力関連(曲げ、せん断)の値」 を、Excel形式でまとめてもらうようお願いしましょう。

これにより、メーカーの計算結果を設計者が手入力する手間が省け、転記ミスのリスクもなくなります。Excelデータで受け取り、そのまま一貫計算ソフトに貼り付けられる形式にしてもらうのが理想的です。

②PCメーカーの検討プロセスと「平面解析」の注意点

依頼した情報をもとに、メーカーはPC部材専用の検討ソフトで計算を行います。ここで設計者として知っておきたいのは、「メーカーがどのような計算を行っているか」の概要です。

この計算ソフトはメーカー独自のソフトではなく、主要なPCメーカーは共通のソフトを使用していることが多いです。そのため、計算書のフォーマットが統一されており、内容を理解しやすいというメリットがあります(ただし、目次機能がなく、目的のページを探すのに少し苦労します)。

メーカーの検討プロセスは、以下のようになります。

- 設計者から受領した立体解析モデルの応力値を、平面解析用の入力データとする。

- PC部材検討特有の荷重係数を考慮した応力状態を再現する。

- PC鋼材を緊張させることによって生じる「二次応力(不静定応力)」を算出し、上記応力と重ね合わせる。

- 最終的な応力値に対して、要求性能(クライテリア)を満たしているか、断面算定を行う。

ここで最も重要なポイントは、 メーカーの検討が「平面解析」をベースに行われているという点です。これは、対象となるPC梁とそれを取り巻く柱・梁で構成される「平面ラーメンフレーム」を抜き出して解析しているイメージです。そのため、立体的な架構全体で考えた場合との間には、多少の誤差が生じることを意味します。

平面解析では、PC梁がX方向だけでなく、Y方向にも存在するような十字の架構の場合、注意が必要です。平面解析では、一方のPC梁を緊張させた際の二次応力が、直交方向のフレームに与える影響までは同時に考慮できません。この立体的な影響の考慮は、最終的に設計者自身が一貫計算モデル(立体解析)で行う必要があることを覚えておきましょう。

また、おかぐらのような特殊な条件の場合には、どの段階で緊張を入れるのかが重要なポイントになります。最終的な荷重条件の検討だけでなく、荷重が少ない状態で緊張力が入った場合に周辺部材の耐力を上回るような応力が発生しないように、施工計画も検討しましょう。

③PC梁の検討結果を一貫計算へ正しく反映する全手順

PCメーカーから計算書と図面、そして一貫計算反映用のデータが届いても、それで設計が完了するわけではありません。ここからが、その結果を設計者自身の立体モデル(一貫計算)に正しく統合し、建物全体の挙動を最終確認する、最も重要なプロセスです。

メーカーの検討はあくまでPC部材単体とその周辺を対象とした「平面解析」が基本ですが、設計者は建物全体の「立体解析」の観点から最終的な責任を負います。

この作業は、計算モデルへの反映を行う「計算編」と、物理的な施工性を確認する「図面・納まり編」に分かれます。

【計算編】 PC化の影響をどうモデルに組み込むか

PC梁にプレストレスを導入すると、架構には大きく2つの影響が現れます。一つは柱や周辺部材に生じる「二次応力(不静定応力)」、もう一つはPC梁自身が上に反りあがる「変形」です。

この影響を一貫計算モデルに反映させる方法として、実務では主に2つの手法が用いられます。どちらの手法を選択するかは、建物の架構形式によって設計者が判断すべき重要なポイントです。

選択の基準は「設計対象の建物の挙動を、どちらがより正確に表現できるか」です。

(補足) いずれの手法で応力補正を行う場合でも、PC梁部材そのものの断面算定はメーカーの計算書で確認するため、一貫計算ソフト上では「断面算定の対象外」として設定するのが一般的です。

手法A:等価「節点」荷重 方式

- 概要 PCの二次応力と等価な力(偶力や軸力)を、PC梁の端部節点にのみ「特殊荷重(節点荷重)」として入力する方式です。

- 目的と特徴 この手法の主な目的は、PC梁の二次応力が接続する柱や周辺フレームに与える影響を正確に評価することです。特に、PC梁の伸縮や回転によって柱に生じる付加的な曲げモーメントやせん断力を、一貫計算モデル上で正しく再現することに優れています。

- 適用ケースと注意点 PC梁が単純に柱と柱の間に架かっており、梁のスパンの途中に他の大梁などが接続しない、比較的シンプルなラーメン架構の場合に有効です。 ただし、この方法はPC梁部材そのものの変形をモデル上で直接表現するものではありません。

そのため、もしスパンの途中に直交方向から大梁が接続するようなケースでこの手法を用いると、接続点の変位が考慮されず、その直交梁に実態とは異なる過大な応力が計算されてしまう可能性があるため、注意が必要です。

手法B:等価「部材」荷重(外力置換)方式

- 概要 PC鋼材の配置(ケーブルの放物線形状など)によってPC梁部材に作用する上向きの力を、それと等価な分布荷重や多点集中荷重として、PC梁の部材上に「特殊荷重(部材荷重)」として入力する方式です。

- 目的と特徴 この手法の主な目的は、PC梁そのものの変形挙動を、一貫計算モデル上で忠実に再現することです。梁部材が実際にどのように変形するかをモデル化するため、より現実に近い解析が可能になります。

- 適用ケースと注意点 PC梁のスパンの途中に、直交する大梁が取り付くような架構では、この手法の採用が不可欠と言えます。接続点のリアルな変位(上向きの反り)をモデル上で再現できるため、手法Aで懸念された「直交梁の過大な応力評価」を避けることができます。建物全体のたわみや変形をより精密に検討したい場合にも有効です。

保有水平耐力計算への反映

上記の応力補正と合わせて、保有水平耐力計算に必要なパラメータも設定します。これはどちらの手法を選択した場合でも共通で必要な作業です。メーカーから提供されるデータに基づき、以下の値を一貫計算ソフトの部材性能入力欄に設定します。

- ひび割れ耐力(Mc, αy)

- 終局曲げ耐力(Mu)

- 終局せん断耐力(Qu)

これにより、PC梁の性能を正しく評価した保有水平耐力計算が可能になります。

【図面・納まり編】 計算以上に重要な物理的確認

計算上の安全性が確認でき、構造計算書が完成したとしても、それだけでPC梁の設計が完了したわけではありません。どんなに精緻な計算も、現場で「施工できなければ」全く意味をなさないからです。計算結果を現実の建物に落とし込む最終段階、それが物理的な「納まり」の確認です。

このプロセスを疎かにすると、現場での大規模な手戻りや設計変更、最悪の場合は部材性能の低下にもつながりかねません。ここでは、問題が頻発する最重要チェックポイントと、その確認プロセスについて解説します。

最重要チェックポイントリスト

メーカーが作成したPC配筋図と、自社の構造図(伏図、軸組図、断面リスト、配筋図)、そして意匠図・設備図を重ね合わせ、以下の点を重点的に確認しましょう。

① PC鋼材の定着部と柱配筋の干渉

PC鋼材の力をコンクリートに伝えるための「定着具」は、想像以上に大きく、柱の中に配置されます。一方で、柱の主筋、特に地震時に重要となる柱頭・柱脚部分の帯筋は、非常に密に配筋されています。この両者がぶつかるのが、最も古典的かつ致命的な納まりの問題です。

- チェック項目:

- 定着具が柱主筋の内側に問題なく納まるか?

- 過密な帯筋と定着具が物理的に干渉しないか?

【実務のポイント】 この問題を避けるため、PC梁を取り付かせる柱は、計画の初期段階から配筋が過密になることを見越しておくのが賢明です。具体的には、「一般の柱よりも柱断面(幅・せい)に少し余裕を持たせる」「主筋を2段筋で配置する計画を立てる」などの配慮をしておくと、後の手戻りを大幅に削減できます。

② シース管と鉄筋の干渉

PC鋼材を通すための鞘管である「シース管」は、設計上、最適な位置(高さ)を通るように計画されます。しかし、その経路には梁の主筋やスターラップ、そして直交梁の鉄筋など、数多くの障害物が存在します。

- チェック項目:

- シース管が、PC梁自身の上下主筋やスターラップと干渉しないか?

- 【最重要】PC梁と交差する直交梁の上端筋が、シース管の上を通過できるか?(レベルの干渉がないか)

- シース管によって、鉄筋の最小あきやかぶり厚さが不足する箇所はないか?

③ 設備スリーブ・インサート類との干渉

PC梁には、その性能を損なう大きな貫通孔を設けることは原則として避けますが、電気配管用の小さなスリーブや、天井・設備機器を吊るためのインサートアンカーが設置されることは多々あります。これらがシース管の経路と重なってしまうと、施工が不可能になります。

- チェック項目:

- 設備図・意匠図と照らし合わせ、スリーブやインサートがシース管の直上・直下・側面に計画されていないか?

④ 緊張端の仕上げと意匠的な確認

PC鋼材を緊張させた後、作業のために開けてあったの穴(緊張ポケット)は、最終的にモルタルで埋め戻されます。この部分が化粧打放しコンクリートのように外部に露出する場合、そのモルタル部分の見た目が意匠的な問題にならないか、事前に建築設計担当者と協議しておく必要があります。

- チェック項目:

- 緊張端(PC鋼材を引っ張る側)は露出するか?

- 露出する場合、穴埋めモルタルの仕上げ(色味や質感)は、意匠上の許容範囲内か?

- 塗装やタイル貼りなど、特別な仕上げが必要な場合、その下地としてモルタルで問題ないか?

メーカーとの連携プロセスと最大の注意点

これらの納まり検討を進めると、多くの場合、何らかの干渉が見つかります。その際は、メーカーに状況を伝え、シース管の経路を微調整してもらったり、配筋計画を再検討したりと、数回のデータのやり取りが発生します。

【再検討依頼時の重要ルール】

納まりの不具合を修正するためにメーカーへ応力データを再送付する際は、必ず前回反映させた「応力補正用の特殊荷重」を自身の計算モデルから削除・無効化してください。 特殊荷重を反映させたままの応力データで再検討を依頼すると、二次応力が二重計上されてしまい、全く正しくない検討結果が返ってきてしまいます。再検討の際は、必ず「プレストレスの影響が入っていない、生の応力データ」を渡す、というルールを徹底しましょう。

この一連の地道な確認と調整作業を乗り越え、メーカーから最終的な承認の印が押された計算書と図面が発行されたとき、ようやくPC梁の設計は完了となります。

まとめ

今回は、実践的なPC設計の手順として、「現場緊張PC梁」を例に、メーカーへの依頼から一貫計算への反映、そして納まりの確認までを解説しました。

記事のポイントを改めて整理します。

- PC梁の設計は、メーカーとの連携がすべて。依頼時には、応力や断面だけでなく、周辺の配筋情報まで伝えることで手戻りを大幅に削減できる。

- メーカーからの成果物は、計算書・図面に加え、「一貫計算反映用のExcelデータ」を必ず依頼し、作業の効率化と正確性を高める。

- メーカーの検討は「平面解析」が基本。直交PC梁がある場合など、立体的な影響は設計者が一貫計算で最終確認する必要がある。

- 一貫計算への反映は、「特殊荷重」として二次応力を入力するのが基本。保有耐力関連の数値も忘れずに設定する。

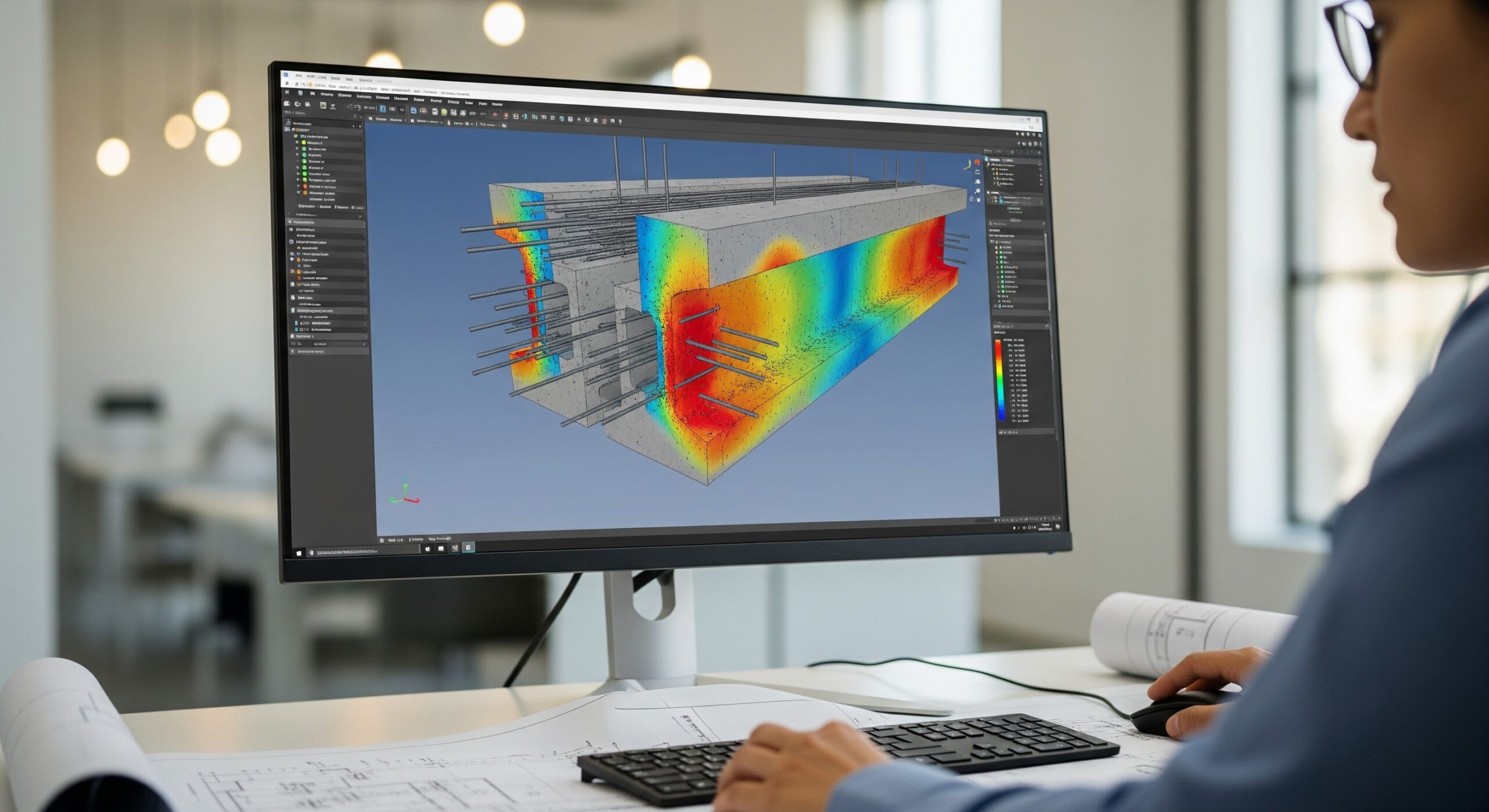

- 計算以上に、定着部や鉄筋、シース管の「納まり」の確認が重要。3Dモデルの活用も視野に入れる。

PC梁の設計は、RC造の設計とは少し異なる知識や手順が求められますが、決して特別なものではありません。メーカーと適切に連携し、設計者として押さえるべきポイントを理解していれば、安全で合理的な設計が可能です。

本記事で解説した手順は、いわば設計を効率化するための方法論です。しかし、最も重要なのは、その手順の背景にある「なぜそうするのか」を理解することです。効率化によって生まれた時間を、ぜひ技術的な理解を深めるために活用し、より質の高い設計を目指してください。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 PCメーカーに梁の検討を依頼する際、最低限必要な情報(応力図や断面サイズなど)さえ提供すれば、メーカー側で最適なPC鋼線の配置を決定してくれるため、取り付く柱の配筋情報や、直交する大梁の鉄筋情報までを初期段階で共有する必要はない。

解答1 :× 解説: 計算上は成立しても、現場で「定着具が柱筋に当たって入らない」「シース管が直交梁とぶつかる」といった問題が頻発します。初期段階で周辺の配筋情報を共有することで、これらを回避した現実的な配置計画が可能になり、手戻りを防げます。

問題2 PC梁にプレストレスを導入することで発生する二次応力(不静定応力)を一貫計算モデルに反映させる際、PC梁のスパン途中に直交する大梁が接続しているような架構では、PC梁の変形(上向きの反り)を忠実に再現するために、節点荷重ではなく「部材荷重(等価外力)」として入力する手法が適している。

解答2 :〇 解説: PC梁の変形(反り)を考慮しない「節点荷重」方式だと、接続する直交梁が一緒に持ち上げられる変位が無視され、直交梁に現実とは異なる過大な応力が計算されてしまうリスクがあります。スパン途中に接続がある場合は、変形を再現できる「部材荷重」方式が必須です。

問題3 納まりの不具合などでPCメーカーに再検討を依頼するために、一貫計算ソフトから再度応力データを出力して送付する場合、前回メーカーから提示された「応力補正用の特殊荷重」がモデルに入力されたままの状態(二次応力込みの応力)でデータを渡すのが、情報の整合性を保つ上で正しい手順である。

解答3 :× 解説: 特殊荷重(二次応力)が入ったままのデータを渡すと、メーカー側でさらにその応力に対してプレストレスを計算することになり、二次応力が二重計上されてしまいます。再検討依頼時は、必ず特殊荷重を削除した「プレストレスなし(素の状態)」の応力データを渡す必要があります。