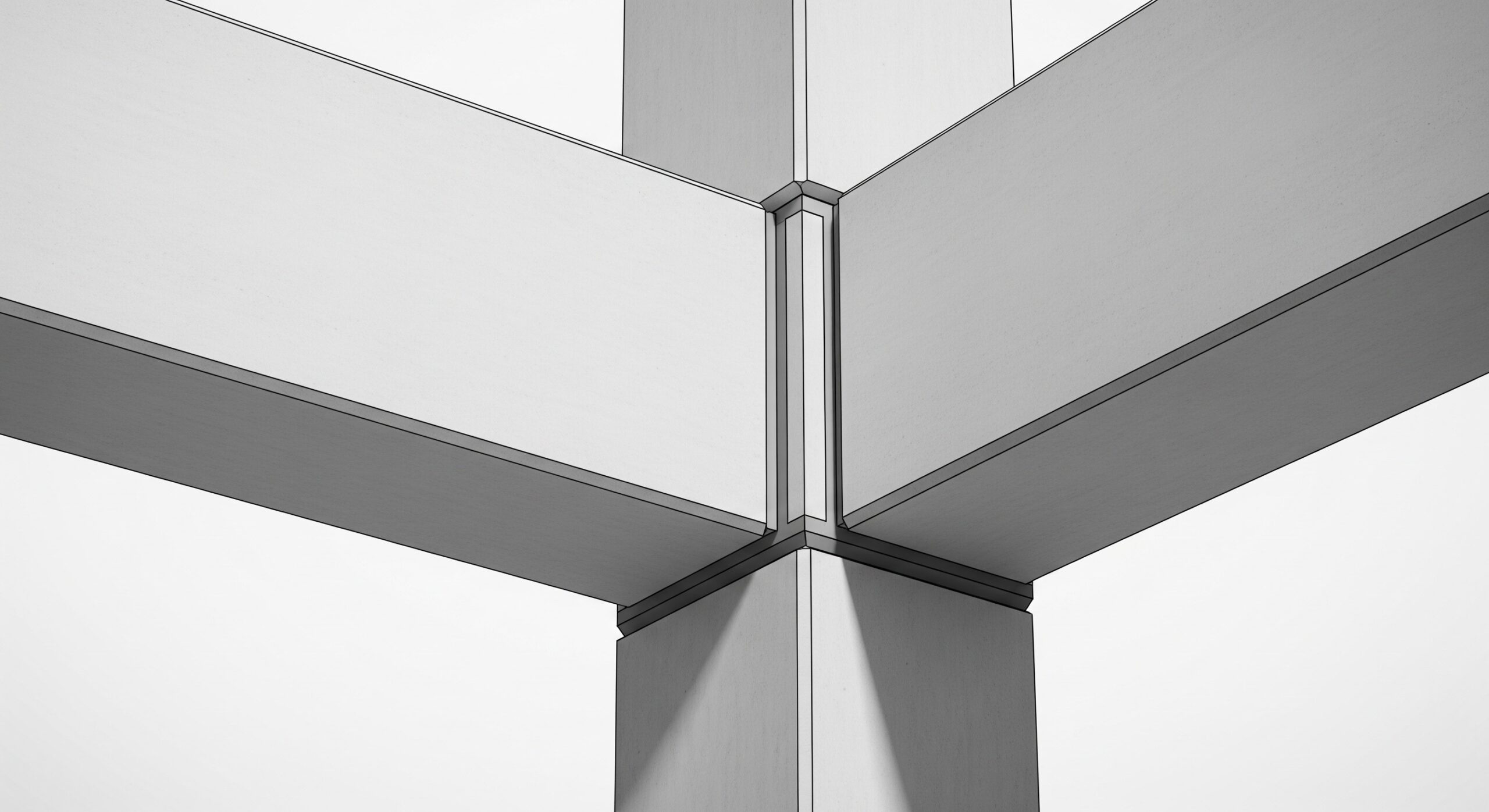

RC造(鉄筋コンクリート造)の建物において、柱や梁といった部材が地震時に想定された性能を十分に発揮するためには、それらをつなぐ「柱梁接合部」の設計が極めて重要です。もし地震の揺れで柱や梁より先に接合部が壊れてしまうと、建物は設計どおりの耐力を発揮できず、大きな被害につながる恐れがあります。

しかし、接合部の設計は評価式も複雑で、特に構造設計を学び始めた方にとっては、理解しにくい部分かもしれません。

今回の記事では、そんなRC造の柱梁接合部設計における基本的な考え方から、検討の結果「NG」となってしまった場合の実務的な対応方法までを分かりやすく解説します。

①接合部はどのような検討を求められる?

柱梁接合部の詳細な検討は、主に大地震時(保有水平耐力計算時)を想定して行われます。

なぜなら、接合部が損傷するほどの大きな力がかかるのは、建物が大きく変形する大地震時だからです。許容応力度設計で想定するような中小地震時の変形では、接合部が先行して破壊する心配はほとんどありません。

言い換えれば、大地震によって柱や梁が塑性化(元に戻らないほど変形し、地震エネルギーを吸収する状態)する際に、接合部がその変形に耐えられなければ意味がありません。

柱や梁が粘り強く耐えている間に、接合部が脆く壊れてしまう事態を防ぐために、この検討が必要不可欠なのです。より詳細な背景については、日本建築学会の「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」(通称、RC規準)の15条を参照してください。

具体的な接合部の検討方法は構造関係技術規準解説書、鉄筋コンクリート造建物の靭性保障型耐震設計指針を中心に使用しています。

詳細に内容を把握できていないのですが、鉄筋コンクリート構造保有水平耐力計算規準・同解説ではさらに新たな見解が盛り込まれています。まだ実務ではあまり使用されてはいません。

②接合部の耐力はどう決まる?

地震時、梁の両端には大きな曲げモーメントが発生します。この力は、梁の主筋(上端筋の引張力と下端筋側のコンクリート圧縮力)として接合部内に伝達されます。この「引張」と「圧縮」の力の対(偶力)が、接合部をひし形に変形させようとする強大な「せん断力」が発生します。

このせん断力に抵抗できず、コンクリートが斜めにひび割れて破壊するのが「せん断破壊」です。これは非常に脆い壊れ方で、一瞬にして建物の支持能力を失う危険性があるため、設計上絶対に避けなければなりません。

耐力を決定する主な要因

接合部のせん断耐力は、主に以下の要因によって決まります。

- コンクリート強度 (Fc): 強度が高いほど耐力も高くなります。

- 接合部のサイズ: 柱の幅やせいが大きいほど耐力は高くなります。

- 接合部の形状: 柱と梁の取り付き方(中柱の十字形、外柱のT字形、隅柱のL字形)によって耐力が変わります。一般的に、十字形が最も有利で、L字形が最も不利になります。

- 直交方向の梁の有無: 直交梁があることで、接合部が拘束され耐力が向上します。

- 柱の軸力: 柱に作用する圧縮力が大きいほど、せん断破壊に対して抵抗しやすくなります。

現行の耐力評価式上では、接合部内の帯筋(フープ筋)量を増やしても、せん断耐力そのものは上昇しません。

しかし、帯筋には非常に重要な役割があります。靭性指針などを採用する場合、柱帯筋比として0.3%以上(RC規準の仕様規定では0.2%以上)を確保することが求められます。これは、万が一せん断ひび割れが生じた後も、急激な耐力低下を抑制する「拘束効果」を期待しているためです。耐力には直接寄与しなくとも、靭性を確保するための最低限の配筋が規定されています。

③接合部の検討でNGの場合はどうする?

保有水平耐力計算(ルート3)において、「接合部のせん断耐力」が「柱や梁の終局時に生じるせん断力」を下回ってしまう(NG)場合、どうすればよいのでしょうか。対応策は、大きく分けて3つあります。

1. 接合部の耐力を上げる【正攻法】

これは真っ先に思いつく正攻法だと思います。接合の耐力を上げるためには、コンクリート強度を上げる、梁幅を上げる、柱幅を上げるという方法があります。単純にパネルゾーンの耐力を上げるために材料自体の強度を上げるか断面サイズを大きくするということです。

前述したように接合部の耐力は鉄筋を増やしても上昇しません。直交方向の梁の有無によっても耐力は変わってきますがこれは耐力が不足しているからといって調整できるようなことでもありません。

接合部の形状によって耐力の違いは大きいので、よくNGになるのはL型部分で屋上階は要注意です。

接合部形状の変更や柱サイズの変更で耐力を上げることはできますが、設計終盤ではあまり現実的でない場合がほとんどなので、コンクリート強度を上げるか梁幅で調整することが多いと思います。

2. 接合部にかかる力(入力)を小さくする【調整策】

接合部に求められる耐力というのは柱梁のどちらかが終局耐力に達する(塑性化する)までの外力×余裕率を保証できる耐力ということになります。

なので、柱梁の耐力を下げることができれば接合部の検討は楽になります。曲げに対する許容応力度設計に対して余裕のある配筋になっている用であれば配筋を減らすことで接合部の検討はOKになります。

断面を小さくして柱梁の曲げ耐力を下げることもできますがそれだと接合部の耐力も下がってしまうので配筋を減らす方が早道です。

もう少し具体的な確認方法について言うと、柱と梁の先に塑性化する方の部材の曲げ耐力を下げる必要があるので、どちらが先に塑性化するのかを確認した上で配筋を減らすようにしましょう。

ただし、曲げ耐力を落とすということは保有水平耐力を下げることにもなるので、許容応力度の確認と合わせて、適度なバランスを見ながら調整するようにしましょう。

3. 接合部のNGを許容する【最終手段】

ルート3での保証設計を必ず満足させないと建築基準法を満足しないというわけではありません。接合部がNGの場合には、その接合部に取り付く柱梁の部材ランクがFDランクになります。なので、FD部材を受け入れてDs値を決定して、それに対しての必要保有水平耐力を満足させれば法的には満足します。

しかし、この判断は純ラーメン構造のような靭性型の架構では現実的ではありません。強度型のような建物であれば元々Ds値も高い上に、柱梁が塑性化する程の変形が生じないのであれば、塑性化までの接合部の耐力を保証する必要はありません。

靭性型の架構の場合には、NGになる接合部に取り付く部材の水平耐力を取り除くことで、Ds値の決定からそのFD部材も取り除くことができるので、Ds値を小さくしたままにできます。

しかし、その場合にはその柱が脆性破壊した場合にも鉛直荷重を支持できている必要があります。なので、直交方向に耐震壁が取り付いているなどの別途安全を保証する配慮が必要になります。

一貫計算でもFD部材を除いた計算も自動で行ってくれますが、方向別に指定ができないので、片方向が靭性型、もう一方が強度型のような場合に、この設定を採用してしまうと強度型の側の耐力からWDの耐震壁も除かれてしまうので非常に耐力が小さくなってしまいます。

別々に出力するか、手計算で補正するなどのちょっとした追加検討が必要になります。

最後に直接的な解決策ではないですが、大梁や柱として小梁や間柱をモデル化しているとそこの接合部も評価されてしまうで適切に除外するようにしましょう。

まとめ:接合部を先行破壊させないための設計判断

今回の記事では、RC造の耐震設計において重要となる「柱梁接合部」について解説しました。 接合部は、地震時に柱と梁からの応力が集中する部位であり、ここが部材よりも先にせん断破壊してしまうと、建物本来の粘り強さが発揮できません。設計時には以下の視点で検討を進めましょう。

- 耐力の決定要因: 接合部のせん断耐力は「コンクリート強度」「断面サイズ」「接合部形状」で決まります。帯筋(フープ筋)を増やしても計算上の耐力は上がらないという点は、靭性確保の役割と区別して理解しておく必要があります。

- NG時の対応①(耐力向上): コンクリート強度を上げる、梁幅や柱幅を広げるなどして、接合部自体の許容値を高めます。

- NG時の対応②(入力低減): 接続する梁の主筋量を(許容応力度計算が満足する範囲で)減らし、降伏時に接合部へ入力されるせん断力自体を抑えることで、相対的に接合部の安全性を確保します。

- NG時の対応③: どうしてもNGとなる場合は、その部分を「脆性部材(FDランク)」として扱い、建物全体に要求される耐力(Ds値)を割り増すことで、法的な安全性を担保します。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 RC造の柱梁接合部のせん断耐力が不足(NG)した場合、接合部内の帯筋(フープ筋)の量を増やすことは、計算上のせん断耐力を直接向上させるための最も効果的な対策となる。

解答1 :× 解説: 現行の評価式において、帯筋(フープ筋)を増やしても接合部のせん断耐力数値は上昇しません。 帯筋は、ひび割れ発生後のコンクリートの拘束や、靭性を確保するために必須(0.2%〜0.3%以上)ですが、計算上のせん断耐力を上げる要因ではないことを覚えておきましょう。耐力を上げるには、コンクリート強度(Fc)や部材の断面サイズを大きくする必要があります。

問題2 保有水平耐力計算において接合部がNGとなった場合、接続する梁の主筋本数を(許容応力度計算が満足する範囲で)減らすことは、接合部に入力されるせん断力を低下させるため、有効な解決策の一つとなる。

解答2 :〇 解説: 接合部の検討には、梁などが降伏した時の力が用いられます。つまり、梁の鉄筋量をあえて減らすことで、のように梁が降伏する際の荷重(接合部への入力)を抑えることができ、結果として接合部の破壊を防ぐことができます。

問題3 接合部の検討でNGとなった場合、その接合部に取り付く部材は靭性の低い「FDランク(脆性部材)」として扱われることになるが、その場合でも構造特性係数(Ds値)を割り増して必要保有水平耐力を満足させれば、法的に適合した設計とすることができる。

解答3 :〇 解説: 接合部NG=即不適合、ではありません。 その部分が脆性的な挙動を示す(FDランク)ことを前提として、建物全体に必要な耐力(Ds値)を大きく設定し、それでも保有水平耐力が足りていれば設計として成立します。ただし、靭性型の建物(純ラーメンなど)ではDs値が大きくなりすぎるため現実的でないことが多く、強度型の建物向けの最終手段と言えます。