実務視点での内容が中心の記事になっていますが、実務との繋がりや本質を理解することで一級建築士試験という試験問題での判断にも役に立つ内容になると思うので、これまでの記事の中で試験問題につながりそうな内容とその視点をまとめています。

実務で重要となる『なぜそうなるのか』という本質的な理解に繋がる記事を厳選しました。背景を理解することで、知識が定着し、初見の問題にも対応できる、暗記量を減らせる思考力が身につきます。

隙間時間などに眺めてもらえればと思います。

大きな視点は以下の記事にまとめてあるので、大きな体系をとらえた上で読んでもらえると理解もしやすくなると思います。

参考:【一級建築士試験】構造の勉強は『3つの視点』で劇的に効率化できる

参考:『何がわからない』かが”わかるようになる!

参考:一級建築士試験で掴んだ思考を深め、他者と差をつける「3点思考」のすすめ

※記事を追加に合わせてこちらも都度更新していきます。

①計算関連

・応力図の読み方・書き方・チェックの視点

計算の解き方を方法論としてだけではなく、一度基本的な部分を言葉で理解しておくと応用が利くようになります。

・到達モーメント

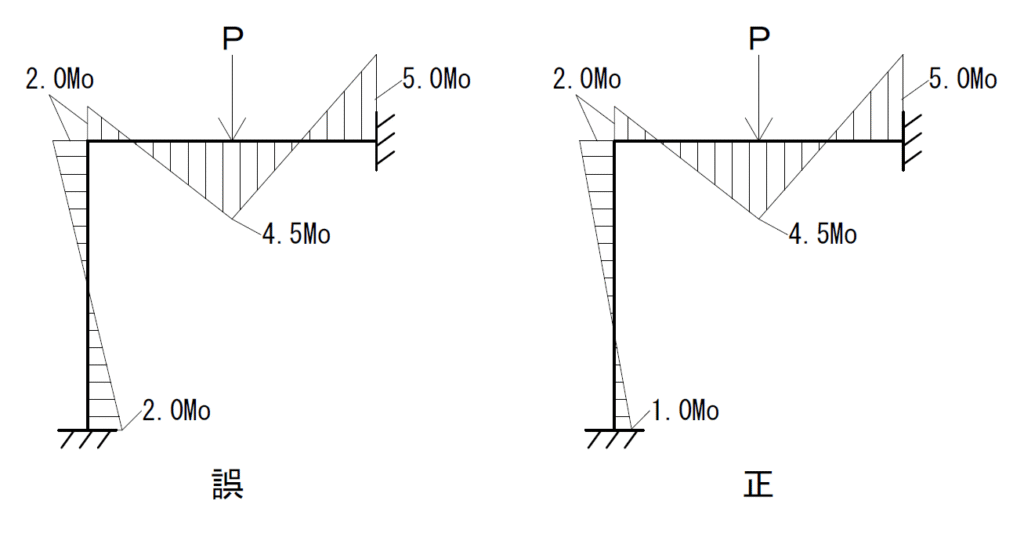

固定端へのモーメントの到達率は1/2となるので柱頭のモーメントが2.0Moなので柱脚のモーメントは1.0Moになります。

・節点の釣合い

節点のモーメントは釣合うので節点のすべてのモーメントの合計が0になります。なので、梁の端部のモーメントの向きが柱のモーメントとは逆向きになります。

②荷重・外力

・減衰定数とは~定量的評価が難しい減衰要素

減衰の概念を理解できるとどの構造種別の問題でも共通で使える基本知識になります。

③鉄筋コンクリート造

・RC造設計の本質を知る

全体像を把握することで、各詳細の内容がどういった位置付けになっているかがわかるようになっています。

・RC造の材料強度の背景

RC造の各種耐力の考え方をまとめています。SRC造の理解を深める内容になります。

・コンクリート管理の基本~押さえるべき数値とその背景

施工関する内容にはなりますが、基本的な数値を把握できる内容になります。

・ひび割れ

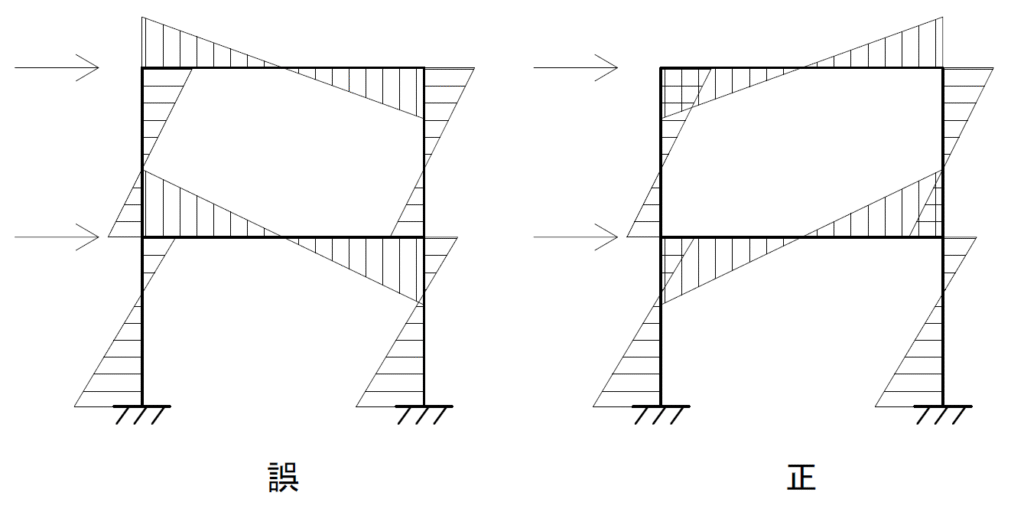

水平力によるひび割れ位置についてですが、RCは引張力に弱いので曲げモーメントの引張側にひび割れが入ります。なので、上図のようなモーメント図とセットで考えると柱梁のひび割れ位置を想定することができます。

今回の問題での間違いは接合部でのひび割れの向きです。

接合部のひび割れの向きは通し部材になっている柱や梁の引張鉄筋から力をイメージするとわかります。2層目部分の柱の応力に注目すると柱脚部分は左側が引張り鉄筋、柱頭部分は右側が引張り鉄筋になります。少し極端な絵になりますがどちらの向きにひし形になるかがわかると接合部のひび割れの向きもわかってきます。

・最低鉄筋量

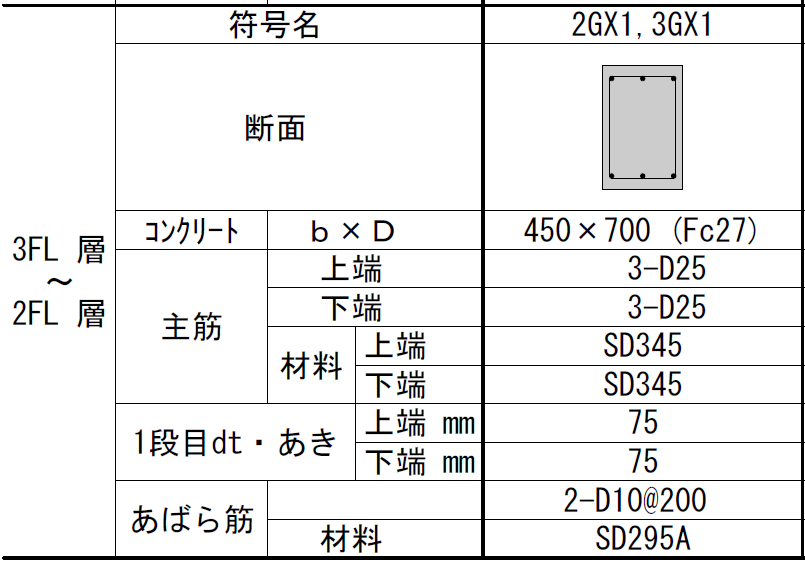

あばら筋が2-D10@200なので配筋量が0.2%を満足していません。2-D10@200で0.2%を満足するのは梁幅が350mmまでになります。基準となる梁幅を覚えておくと最低鉄筋量を満足していない部材にも気づきやすくなります。

④鉄骨造

・鉄骨造の基本を知る~建物の強度を支える「溶接」の基本を解説

完全溶け込み溶接(突合せ溶接、通称:フルペナ)/隅肉溶接/部分溶け込み溶接の使い分けを具体的な事例、隅肉溶接の耐力計算を解説しています。

・鉄骨造の基本を知る~高力ボルトの強度・寸法・施工の重要数値

高力ボルトに関する数値を背景と合わせて解説しています。

・鉄骨造の基本を知る~鉄骨造の弱点「座屈」とは?原因と対策を解説

座屈の種類(柱の座屈/局部座屈/横座屈)の整理と具体的な対策を解説しています。

⑤基礎構造

・杭の耐震設計の変遷と外力の考え方

地盤については未知なことが多く法や基準で縛っている部分が意外と少ないので、そのことを知れば問題にできる内容、言い切れる内容は多くないことがわかってきます。理解・暗記する内容は絞れてくると思います。

⑥構造計画

・建築構造設計の世界を知る~自然の未知をどう掴むか

構造設計を大きくどのようにとらえているかを知ることで理解がしやすくなり、暗記量が減らせると思います。

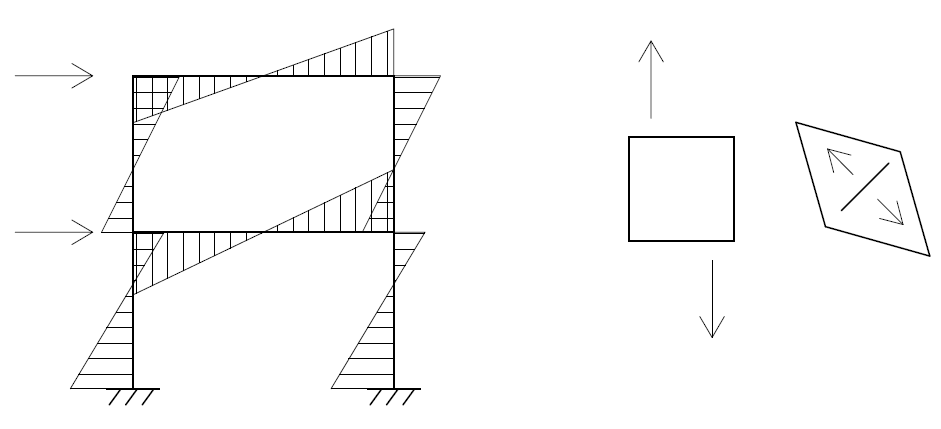

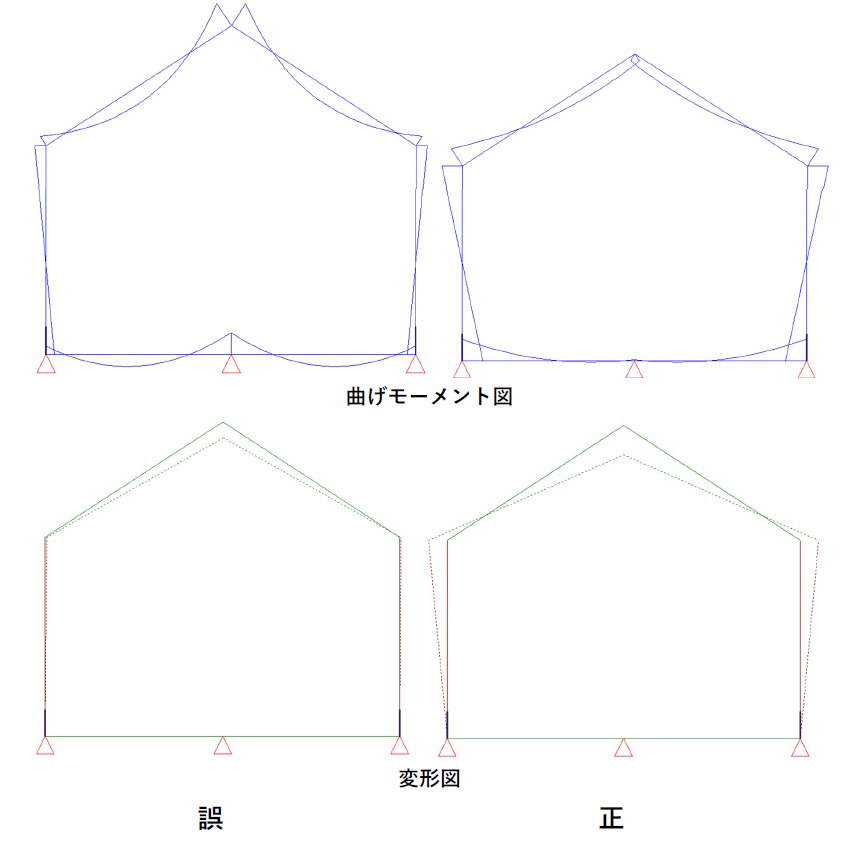

・剛床(山形ラーメン)

山形の場合に剛床仮定ではなく非剛床仮定にして計算しないと、本来であれば屋根梁からの軸力で屋根が開く方向に変形するはずが水平方向の変形が拘束されてしまいます。非剛床仮定として水平変位が発生しているモーメント図が正解になります。

・構造計算ルート適合と耐震性能はイコールではない

構造設計ルートの目的を解説しています。

・保有水平耐力計算とは~計算体系を整理

保有水平耐力計算の全体像を理解するためには多くの専門用語が出てきますが、言葉の繋がりや背景が繋がるように整理しています。

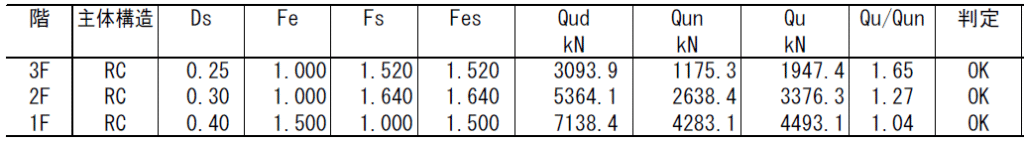

・Ds値

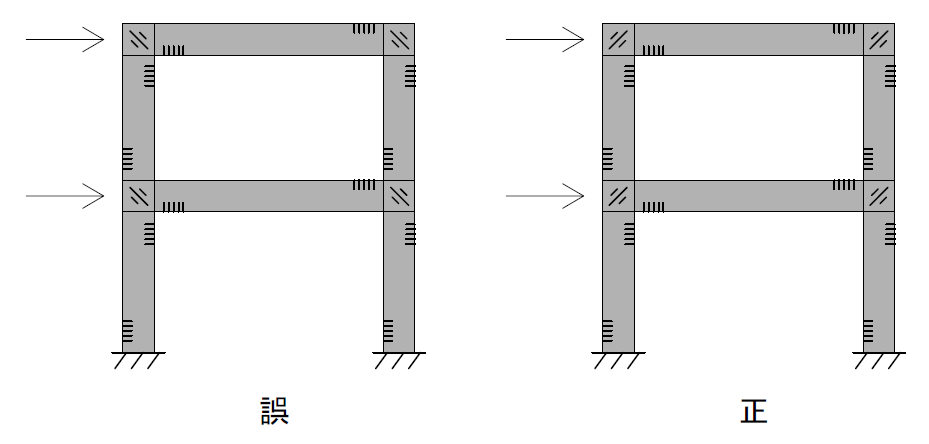

全階とも構造種別がRCですが、3階のDs値が0.25になっている部分が間違えです。RC造のDs値は0.3~0.55の範囲で決定されます。最も靭性のある架構でもDs値の最小は0.3になります。

RC造よりも靭性のあるS造とSRC造のDs値が0.25~0.5の範囲になります。

・Fes値~剛性率・偏心率~

剛性率、偏心率に関する数値の確認ができるようになっています。

まとめ:知識を繋げて、応用力を身につけよう

ここでは、一級建築士試験の構造分野をテーマ別に整理しました。一つ一つの知識を点で覚えるのではなく、この記事をハブ(中心)として関連知識を線で繋げていくことで、学習の効率は飛躍的に向上します。このページをブックマークして、学習の進捗に合わせて繰り返し活用してください。