今回は【学ぶ】シリーズとして主に鉄骨の設計、施工、製品開発と言った幅広い領域を専門にしている九州第一工業㈱さんにインタビューさせていただきました。

一般的に鉄骨ファブと聞くと、設計完了後に登場する施工者側の専門業者というイメージがあるかもしれません。しかし、なぜ設計段階から頼られる存在になっているのか?実際に大手の設計事務所にもリピーターがいます。

今回はこういった設計者からの高い評価獲得できた背景にある技術力や今後目指している方向性などについて聞いていきたいと思います。

今回の記事に限らずいくつかの記事で紹介していく予定です。

⓪会社プロフィール

九州第一工業㈱

30年を超える社歴を重ね、技術力は九州では多くの方に認めて頂き高い評価を得ている。 今後は『空間構造メーカー 九州第一工業』として本州に本格的に飛び出し、大地震への対策を必要とする地域の皆様へ向けた耐震性に優れた母屋工法、高いデザイン性を求められる鉄骨工事、 鉄骨鋼材の値上がりに対策が必要な工事など、幅広く活躍できる企業を目指している。

格子母屋メーカーとして設計事務所へのPRを40年以上行っており九州での格子母屋の採用案件は500件を超え主な営業先を設計事務所としているところがファブと大きく違う特徴で主力の格子母屋「DI式スペースネット」は2020年にBCJ評定を取得している。

①設計段階からの設計者との共創

Q1.設計段階からの共創に取り組み始めたきっかけは?

もともと、当社は九州全域で学校体育館や市町村の体育館をターゲットに斜め格子母屋工法という母屋工法を設計事務所へ営業をしていました。設計事務所への営業の中で、設計者から変わった形状や納まりの相談を受けるようになったのが始まりです。

2000年頃から3D CADを取りいれており、2010年ごろからそのような相談が徐々に増えていきました。大きな転換となったのは、2016年の熊本地震。調査団で来熊していた東京工業大学(現東京科学大学)の竹内徹教授との出会いをきっかけに、2017年から産学連携の共同研究を開始しました。

この研究を通じて竹内教授から鉄骨建築の新たな可能性についてご教示いただき、同時期にBIMへの取組もスタートする運びとなりました。

Q2.設計者と共創する際に心がけていることは?

まずは、設計者から期待されることの多い、製作ができるか、施工ができるか、コストはどうかの3点にフォーカスして考えていきます。

設計者の実現したいデザインを叶える上でどのような問題点があるかを共有したうえで、解決策を提案していきます。設計者と社内構造部の数値的な課題の共有など問題点の共有をした上で構造計画の内容についても十分に理解しながら提案していけるようにしています。

課題解決に向けては、構造計画から施工まで設計意図の一貫性を持って現場組立や工場制作の目線から設計者が望んでいることの提案を心掛けています。

②提案力・技術力の基盤

Q3.提案力・技術力を獲得するための取り組みとは?

一言で言えば、構造的な知見の獲得。

作り手側は、作れるかどうかはわかりますが、構造設計の理論を知らない場合が多く、そこを補うことで提案力・技術力が向上していけると考えています。構造設計部門を持ち常に構造設計者としての研鑽を積み重ねていけるようにしています。

BIMのオペレーションスキルを磨く中で任意系解析ソフトとの座標連携等、解析モデルと原寸モデルを重ね合わせモノづくりを進める技術などを習得しさらに設計者の問題を解決できるようになっていきました。

それにより当社は、作り手の経験×構造設計×BIMの3つがある一定のレベルに達しています。この3つが重なることで、設計事務所単体や鉄骨ファブ単体では出てこない視点での提案力を実現しています。

具体的には作り手目線からの溶接による歪み、製作過程で起こり得るトラブルを想定し未然に提案していく施工時解析や製作時解析といった課題抽出と解決策の検討に留まることなく、製品精度を保ちつつ、構造要件を満たしていくことの重要性と課題をしっかりと整理していくことができます。

そこからより効率的にモデリングから原寸、製作工程へシフトしていきます。その中でも大空間を柱無しで飛ばす案件が多く施工時の仮設(仮設資材の費用の効率化)、建て方の途中段階での留意点も交えて改善案を提案していけるのが特徴です。

こういった統合的な提案機会に参加していくことが最大の提案力・技術力が向上への取り組みとも言えます。

▼実際の作品や雑誌掲載記事はコチラ

・WEBカタログ ・施工実績

Q4.人材育成で大事にしている部分は?

自らの意思で努力する人材を育成することに重きを置いています。

前段でも回答しているように、複合的な視点を獲得するための常に専門性を深める研鑽が不可欠でありそういった努力を続けることは、誰かに言われてできることではありません。

また、提案を通して成長していくことも重要であってそういった経験を重ねられるように教え過ぎず、チャレンジして、小さな失敗をフォローしながらたくさんの提案経験をさせるようにしています。

実際に現場でモノを作る側は、納期、品質、コストを守ることが求められるため、働き方改革を重視しつつ、現場への影響の大きさを知るためにその点については時には厳しく指導するようにしています。

③「作り手の経験」「構造設計」「BIM」の強みの掛け合わせ

これまでのインタビューで、九州第一工業様が「作り手の経験」「構造設計」「BIM」という3つの強みを掛け合わせ、設計者に寄り添う独自の提案力を培ってこられた背景が明らかになりました。

特にQ3でお話しいただいた、「任意系解析ソフトとの座標連携等、解析モデルと原寸モデルを重ね合わせモノづくりを進める技術」「大空間を柱無しで飛ばす案件での、施工時の仮設までを考慮した改善案」といった取り組みは、まさに同社の技術力の核心であり、多くの設計者が協力を求める部分ではないでしょうか。

そこで本章では、これらの先進的な技術が実際のプロジェクトでどのように活かされているのか、九州第一工業様に詳しく解説していただきます。

BIMモデルを通しての提案

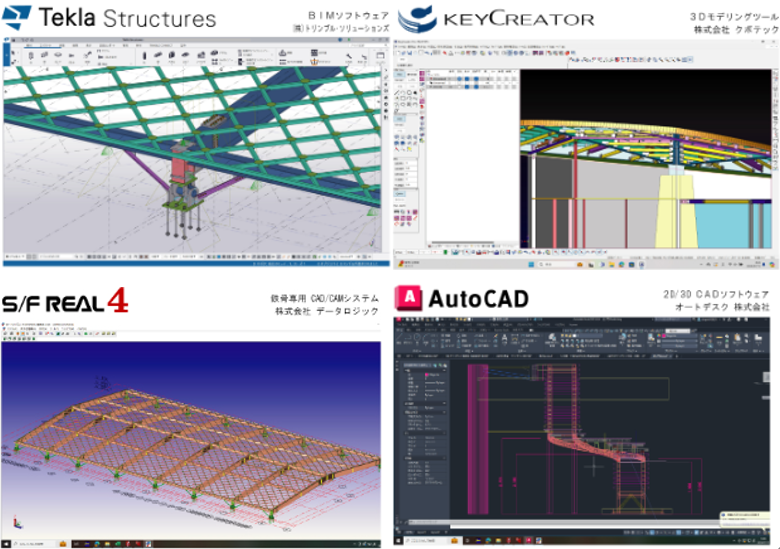

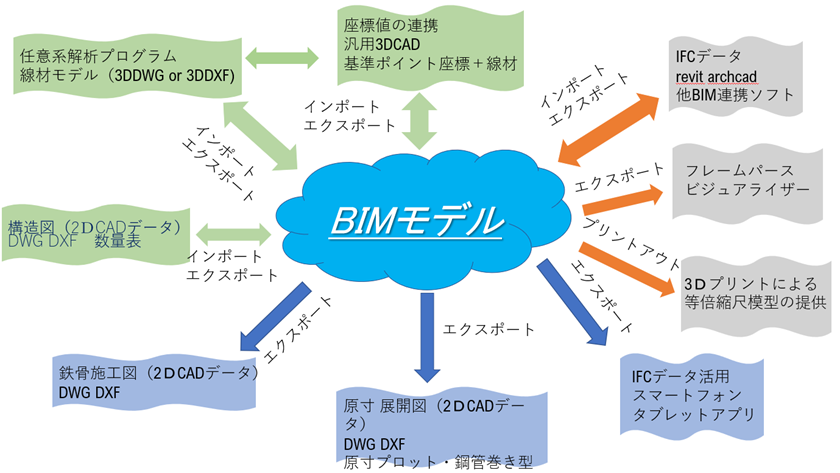

当社が使用しているBIMソフトは、テクラストラクチャーを使用しておりRevit(レビット)やArchicad(アーキキャド)、構造系のMidas(マイダス)との連携を得意としています。

鉄骨ファブが使用しているリアル4や一貫計算ソフトでは、入力制限が入るような構造形式にも対応しています。詳細設計までモデリングにて行い、DWGやJWWともデータのやり取りができるようにしています。

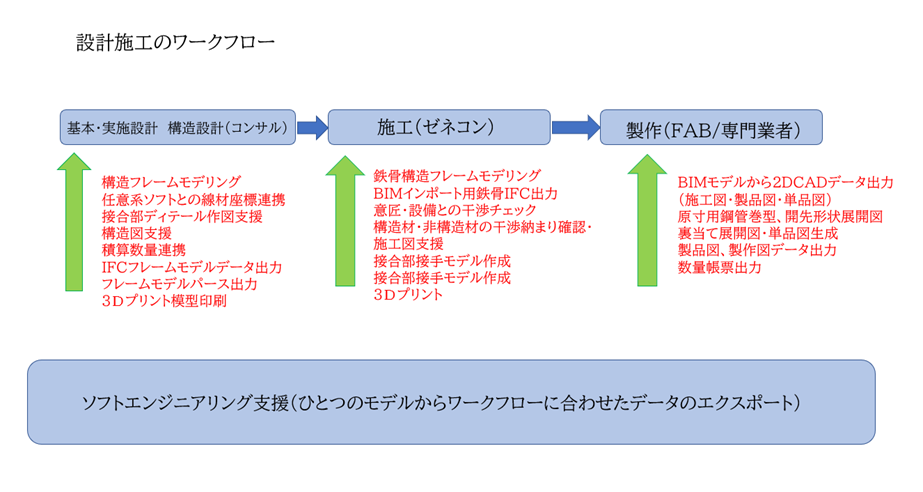

一つの3Dモデルを設計の計画段階から製作施工まで各フェーズにいる担当者と打合せを行い、完成まで進めていく流れです。

また、設計の初期段階からご相談いただくことで、構造計画まで踏み込み、柱梁その他構造部材の配置まで施工者目線でのご提案をさせて頂きます。モデルで視認しての納まりの確認、また部材重量からコスト管理までを、計画の初期段階から把握し進めていくことが可能です。

それ以外にも、すでに構造計画が完了している段階のご相談でも、どうやったらVEに繋がるかを施工者目線からご提案いたします。

どんな案件でも気軽にご相談ください