【建築学生向け構造設計コラム】構造設計とはどんな仕事?組織設計・ゼネコン・アトリエの違いは?

夏のインターンシップも終わり、本格的に建築設計業界への就職活動を意識し始める季節になります。 「構造設計って、どんな仕事なんだろう?」 「自分に向いているのかな?」 そんな疑問を持つ皆さんに向け、今回は構造設計という仕事について、表面的な解...

【構造設計ロードマップ⓪】5年後に差がつく構造設計の思考法|若手と学生のための成長戦略

構造設計は、目に見えない自然の力と対峙し、人々の安全な暮らしと未来の建築を創造する、ダイナミックで知的な非常にやりがいのある仕事です。 専門的でやりがいのある仕事への期待と共に、その奥深さや責任の大きさを感じているかもしれません。あるいは...

【わかりやすい構造設計】一貫計算の使い方まとめ(随時更新)

これまでの記事を有効に利用できるように、一貫計算の目次に沿って整理をしました。 現在の業務では欠かせない一貫計算を使いこなせるようになることは非常に重要なことなので、今後の記事も一貫計算のどの部分に関係しているのかがわかるように整理して、...

【わかりやすい構造設計】鉄骨造の基本を知る~合成梁・不完全合成梁の使い分けと評価のポイント

RC梁、鉄骨梁のどちらにおいても、梁の断面性能を評価する際にはスラブの影響を考慮します。 スラブが取り付くことによって梁の剛性も耐力も向上します。しかし、「剛性や耐力をとりあえず小さめに評価しておけば、すべて安全側になる」というわけではあり...

【わかりやすい構造設計】理解度チェック問題まとめ~地盤・基礎編(随時更新)

地盤・基礎に関する記事での確認問題のまとめになります。問題のレベルとしては一級建築士と構造一級建築士の間くらいだと思いますが、実務の判断をベースに本質的な部分を深められるようにしています。解答できなかった部分を改めて記事に目を通してみて...

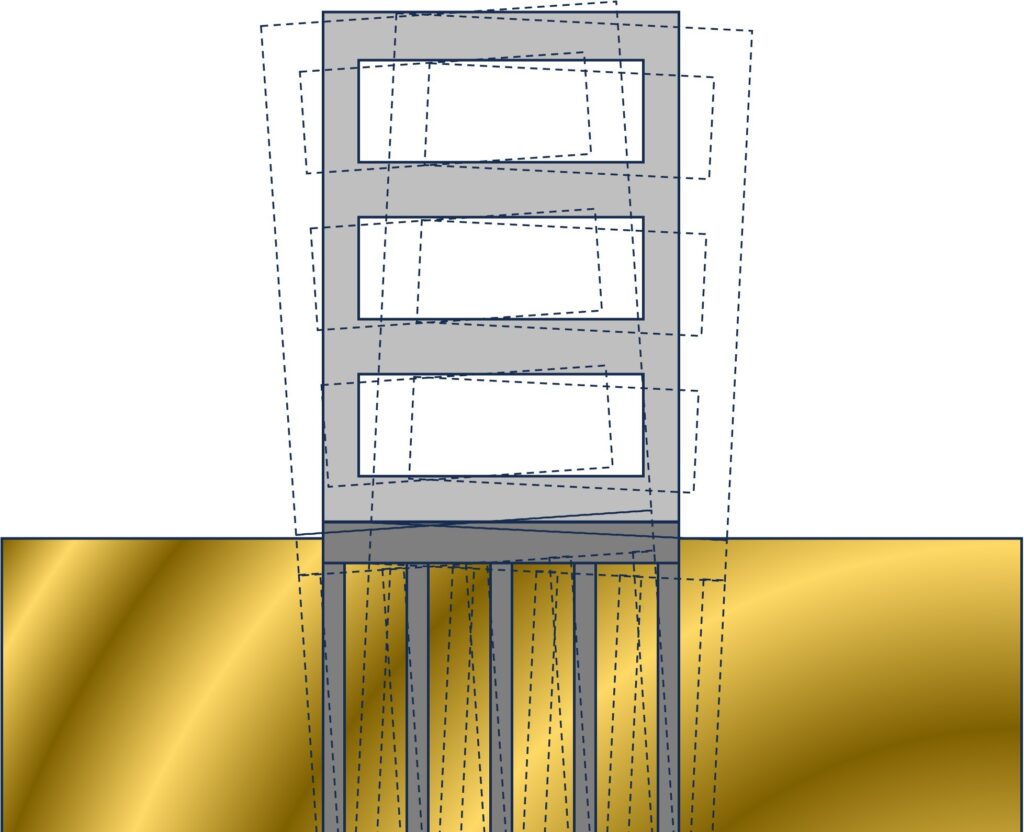

【わかりやすい構造設計】杭の耐震設計の変遷と外力の考え方

これまでにいくつか法改定の変遷について書いてきました。基準法の変遷から学ぶこと法改定の背景を知り構造設計を魅力的なものへ今回はその中でも杭の耐震設計の変遷について書いていきたいと思います。上部構造に比べて杭の設計についてはまだ新しい印象...

【わかりやすい構造設計】N値だけで終わらない地盤調査の読み解き方|支持力・沈下・液状化検討のポイント

主に基礎の設計をするのに地盤調査は不可欠です。どのような地盤調査を行うのかから設計が始まっていると言っても過言ではありません。 地盤調査の項目も色々あって、さらに調査結果からはさらにたくさんの係数が出てきて、どの係数が何を検討するのに必要...

【わかりやすい構造設計】二次部材設計の留意点~見落としがちな鉄骨二次部材の荷重とモジュールの考え方

これまでの記事で二次部材の検討での全体概要と、具体的な検討にあたっての荷重表の作り方、RC部材について解説してきました。 ▼ これまでの記事二次部材設計の留意点二次部材設計の留意点~すべての基本「荷重表」と力の流れの始点「RCスラブ」編 今回の...

【わかりやすい構造設計】理解度チェック問題まとめ~RC造編(随時更新)

RC造に関する記事での確認問題のまとめになります。問題のレベルとしては一級建築士と構造一級建築士の間くらいだと思いますが、実務の判断をベースに本質的な部分を深められるようにしています。解答できなかった部分を改めて記事に目を通してみてくださ...

【わかりやすい構造設計】二次部材の設計の留意点~デッキスラブの種類と選び方

鉄骨造の場合には基本的にはスラブを施工するためにはデッキ型枠を使用します。RC造の場合にもスラブ型枠や支保工作業を減らすためにデッキ型枠を使用します。 また一言にデッキと言ってもフラットなモノから山型のモノ、鉄筋があらかじめ付いているもの付...

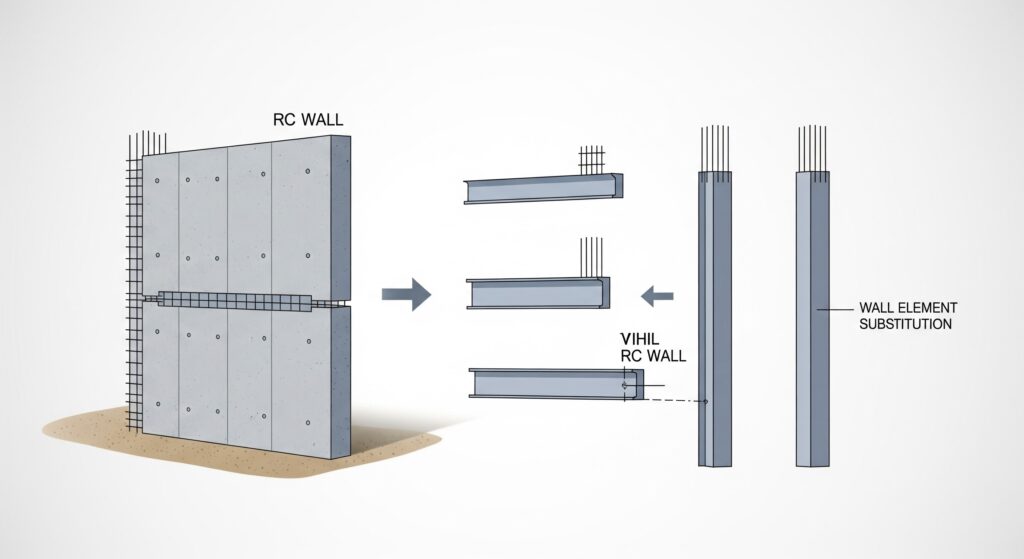

【わかりやすい構造設計】構造解析のモデル化の基本~耐震壁と雑壁、どう扱う?モデル化の基本と注意点

構造解析のモデル化の基本シリーズです。一貫計算で用いられる構造計算モデルでは、線材モデルが主流です。その際、耐震壁のような面材が線材モデルの中で具体的にどのようにモデル化されるのかについて書いていきたいと思います。 ①耐震壁のモデル化~壁...

【わかりやすい構造設計】減衰定数とは~定量的評価が難しい減衰要素

地震の揺れと密接な関係があるものの1つに減衰力があります。減衰力が存在していることを踏まえて構造設計をしてはいますが、その減衰力の効果としてははっきりと評価できるものではありません。 以下の記事でも書いた構造特性係数Dsとの関係も深いものに...