今回は鉄骨造の基本を知るシリーズです。

鉄骨造を設計する中で重要な概念として柱梁耐力比というものがあります。鉄骨造に限らず大地震時の崩壊形を想定する際に梁ヒンジが基本となることから柱と梁の耐力のバランスが重要なことはわかると思います。

今回はそんな柱梁耐力比についてとその前提となる梁の耐力の考え方について書いていきます。

①柱梁耐力比とは?柱梁耐力比はなぜ重要なのか?

まず、柱梁耐力比が何を示しているのか、その定義から見ていきましょう。

柱梁耐力比とは、柱の全塑性モーメントと、その柱に接続する梁の全塑性モーメントの比率を表すものです。

計算式で表すと、以下のようになります。

柱梁耐力比 = ΣMpc / ΣMpb

・ΣMpc:接合部に集まる「柱」の全塑性モーメントの和

・ΣMpb:接合部に集まる「梁」の全塑性モーメントの和

この式を見て「全塑性モーメント」という言葉が出てきた時点で、この指標が「部材が弾性の範囲を超え、大きく変形する大地震時」を想定していることがわかります。

この比の値が大きいほど、分母である「梁の耐力」に対して、分子である「柱の耐力」が強いことを意味します。つまり、柱梁耐力比が大きいということは「柱が強く、梁が相対的に弱い」という関係性を示しているのです。

建築基準法や日本建築学会の鋼構造設計規準では、地震時に「梁降伏型」の崩壊メカニズムを形成することが推奨されています。これは「弱梁強柱」とも呼ばれ、地震エネルギーを梁の塑性変形によって吸収し、建物全体の崩壊を防ぐ考え方です。

もし柱が先に降伏する「柱降伏型」となると、特に低層部の柱が降伏した場合、建物全体が不安定になります。

現行の建築基準法では、建物の最終的な安全性を確認する保有水平耐力計算において、柱梁耐力比を原則として1.5以上確保することが求められています。

※この条件を満足しない場合の検討方法も別途ありますが、今回は大きな概念を理解するため詳細については割愛します。

※詳細は告示平19交告第594号第4になります。

これは、材料の強度のばらつきや、計算では想定しきれない複雑な地震の揺れなどを考慮し、梁が降伏するのに対して柱には1.5倍の余裕を持たせましょう、という安全率を含んだ規定になります。

参考:保有水平耐力計算とは~崩壊形とヒンジ図のチェックの視点

②柱梁耐力を活かすのはパネルゾーン!

柱梁耐力比の効果を活かすためには、接合部であるパネルゾーンの耐力が重要な要素になってきます。力の伝達ができなければ前提条件が成立しなくなってしまいます。

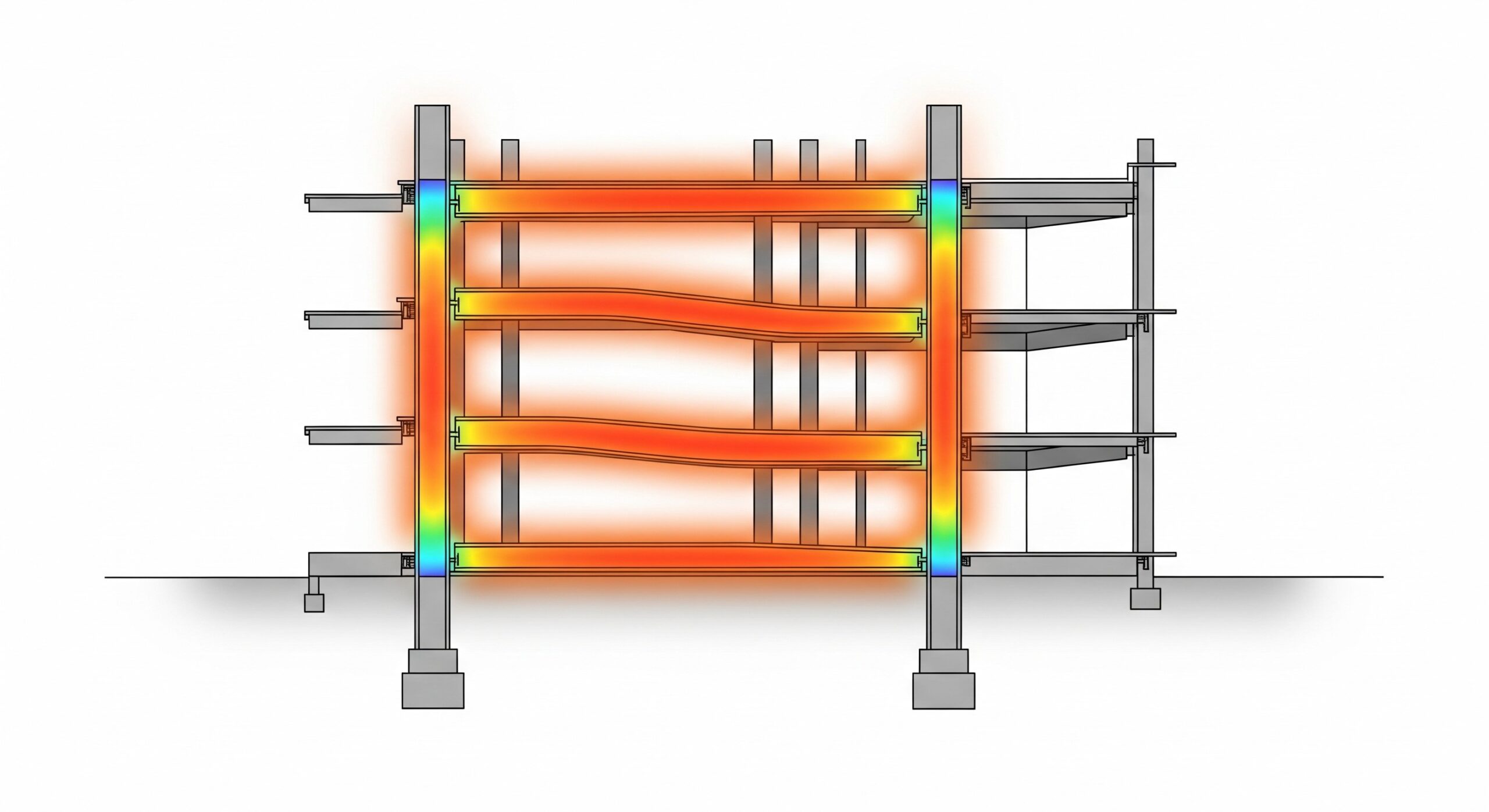

パネルゾーンとは、柱と梁が十字に交差する、柱のウェブ(H形鋼の中心の縦板)部分を指します。ここは、梁から柱へ、柱から梁へと力が伝達される「交通の要衝」です。大地震時には、梁が曲げられることで生じた巨大な力がこの一点に集中し、パネルゾーンには強いせん断力(ハサミで切るような力)がかかります。

もし、このパネルゾーンの耐力が不足していたらどうなるでしょうか。

せっかく梁がエネルギーを吸収しようと粘り始める前に、このパネルゾーンがせん断破壊を起こしてしまいます。これでは、力の伝達がそこで途絶えてしまい、「弱梁強柱」のメカニズムは成立しません。

柱梁耐力比の計算は、あくまで「接合部が一体として挙動し、力がスムーズに伝達されること」を大前提としています。その前提を保証するのが、パネルゾーンの適切な設計なのです。保有水平耐力計算では、このパネルゾーンが先行破壊しないかの検討も併せて行われ、必要であればウェブの板厚を増すなどの補強が行われます。

参考:接合部の耐力評価と仕様

③梁耐力の評価をどう考える?ウェブの耐力はどう考慮する?

最後に、柱梁耐力比の計算の根拠となる「梁の耐力」をどう評価するかを見ていきます。一貫構造計算ソフトなどを使う際に、設計者が判断を求められるポイントです。

一貫計算の中でもH鋼梁のウェブの耐力評価方法をケースに応じて選択することができます。計算が満足しやすいものを選択するのではなく、正しく使い分けるための考え方を見ていきたいと思います。

基本的な概念からのおさらいになりますが、H形鋼の梁は、フランジが主に曲げモーメントに抵抗するのに対し、ウェブは主にせん断力に抵抗する役割を担います。

しかし、厳密に言えば、ウェブも曲げに対して多少は貢献しています。ここで、「梁の曲げ耐力」を評価する際に、「ウェブの貢献を考慮に入れるか、しないか」という選択肢が生まれます。この使い分けを間違えると、安全側のはずが危険側の設計になってしまうことがあります。

結論から言うと基本的な考え方は以下のようになります。

一次設計(許容応力度設計)

「建物が損傷せず、弾性範囲に収まること」を目標とします。この段階では、ウェブの曲げ耐力への貢献は考慮しないのが一般的です。

なぜなら、梁の耐力をあえて小さく評価する(ウェブの貢献を無視する)ことで、より安全側の設計(より強い部材を選ぶことになる)になるからです。「念のため厳しく見ておこう」という、シンプルでわかりやすい安全側の判断です。

二次設計(保有水平耐力計算)

「何を計算する目的か」によって、ウェブを考慮しないことが安全側にも危険側にもなり得るため、注意深い判断が必要です。

ケース① 建物の「全体耐力」を求める場合

この場合、ウェブの貢献を無視する(梁の耐力を小さく評価する)と、建物全体の耐力も小さく算出されます。これは「安全側」の評価となり、問題ありません。(ただし、過度に安全側になり不経済になる可能性はあります)

ケース② 「柱梁耐力比」や「横補剛」を検討する場合

こちらが注意すべきケースです。これらの検討でウェブの貢献を無視すると「危険側」の設計につながる恐れがあります。

柱梁耐力比(=柱の耐力 ÷ 梁の耐力)を計算するとき、分母である「梁の耐力」をウェブの貢献を無視して意図的に小さくすると、計算結果の比の値は簡単に見かけ上1.5を超えてしまいます。しかし、それは実際の梁が持つ耐力よりも小さな値で評価しているため、実態は基準を満たしていない状態かもしれません。

保有水平耐力接合、横補剛の検討でも梁の曲げ耐力を小さく評価することで、他部材の耐力が小さくても済んでしまうような検討では考慮しないわけにはいきません。考慮しないことによって脆性的な破壊に繋がる恐れがあります。

このように大地震時の崩壊形を想定した際に安全側になっていることを想定して選択していく必要があります。一概に耐力を小さく考えておけば安全側にならないのが構造設計の難しいところでもありますが、しっかりと判断軸を持って判断できるようになっていきましょう。

まとめ:「弱梁強柱」を実現するための正しい評価軸を持つ

今回の記事では、鉄骨造の耐震設計において極めて重要な「柱梁耐力比」について、その定義から実務的な計算設定の注意点までを解説しました。 一貫計算ソフトを使えば数値は自動で算出されますが、その裏にある「崩壊メカニズムの意図」を理解していないと、危険な設計判断をしてしまう恐れがあります。

- 1.5倍の意味: 柱梁耐力比1.5以上という規定は、単なる数値目標ではなく、不確定要素があっても確実に「梁」を先に降伏させ、建物全体を守るための安全率であること。

- パネルゾーンの重要性: どんなに柱と梁のバランスが良くても、その結節点であるパネルゾーンが先に壊れてしまえば「弱梁強柱」は成立しないこと。

- 「安全側」の落とし穴: 梁のウェブ耐力を「考慮しない」設定は、一次設計では安全側ですが、柱梁耐力比の検討においては「実際の梁より弱く見積もる(=比率が見かけ上良くなる)」ため、危険側の判断になること。

構造設計では「耐力を小さく評価しておけば安全」という直感が通用しない場面があります。「何を守るための計算なのか」という目的意識を常に持ち、適切なモデル化と評価設定を行うようにしましょう。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 建築基準法や学会規準において、大地震時に「梁降伏型(弱梁強柱)」の崩壊メカニズムを確保するために推奨されている「柱梁耐力比(柱の全塑性モーメントの和 ÷ 梁の全塑性モーメントの和)」の数値は、原則として「1.0以上」であればよい。

解説1 :× 解説: 原則として「1.5以上」が求められます。 理論上は「柱>梁(比率1.0超)」であれば柱の方が強いことになりますが、実際には材料強度のばらつきやひずみ硬化、計算では想定しきれない複雑な地震の揺れがあります。これらを見込んで、確実に柱を健全に保ち、梁を降伏させるための安全率を含んだ数値として1.5が設定されています。

問題2 柱梁耐力比の検討において、計算上で柱が梁よりも十分に強い数値となっていたとしても、接合部である「パネルゾーン」のせん断耐力が不足していると、パネルゾーンが先に破壊してしまい、意図した梁降伏型のメカニズムが成立しない恐れがある。

解説2 :〇 解説: パネルゾーンは力の伝達の要(かなめ)です。いくら柱と梁の強度バランスが良くても、その結節点であるパネルゾーンが先にせん断破壊(脆性破壊)してしまうと、梁が粘り強さを発揮する前に力が伝わらなくなり、弱梁強柱メカニズムは成立しません。

問題3 柱梁耐力比を計算する際、H形鋼の梁の「ウェブ」が持つ曲げ耐力をあえて「考慮しない(無視する)」設定にすることは、梁の耐力を実際よりも小さく見積もることになるため、柱梁耐力比の検討においては常に「安全側」の評価となる。

解説3 :× 解説: 誤り(危険側)です。 一次設計などで梁の断面を決める際は、耐力を小さく見積もることは安全側ですが、柱梁耐力比の検討では逆効果です。 柱梁耐力比は「柱÷梁」で求めます。分母である「梁の耐力」を過小評価(ウェブ無視)して小さくすると、計算結果の比率は「見かけ上高く(安全そうに)」出てしまいます。実際には梁はもっと強いため、現実の比率は1.5を下回っているかもしれず、危険側の検討となります。