保有水平耐力を算出する過程で、不可欠なのが「部材種別」の判定です。柱や梁といった一つ一つの部材を、その性能に応じてランク分けする作業ですが、設計基準には「この数値以下ならFCランク」「この数値以上ならFAランク」といった基準値が示されています。

しかし、なぜその数値が設定されているのでしょうか?ただ数値を比較してランクを当てはめるだけでなく、その背景にある物理的な意味を理解することは、構造設計の本質を掴む上で非常に重要です。

今回の記事では、特に鉄筋コンクリート(RC)造の柱や梁を対象に、なぜ部材種別という考え方が存在するのか、そしてその判定基準となる数値がどのような意味を持つのかを、できるだけ分かりやすく解説していきます。

① 壊れ方には「良い壊れ方」と「悪い壊れ方」がある

部材種別の具体的な基準値に触れる前に、そもそもなぜ部材をランク分けする必要があるのか、その根本的な考え方から見ていきましょう。

結論から言うと、部材種別とは「その部材が、大きな地震力を受けた時にどのように壊れるか」を簡易的に予測し、分類しています。

建物の部材の破壊の仕方には、大きく分けて2つのタイプがあります。

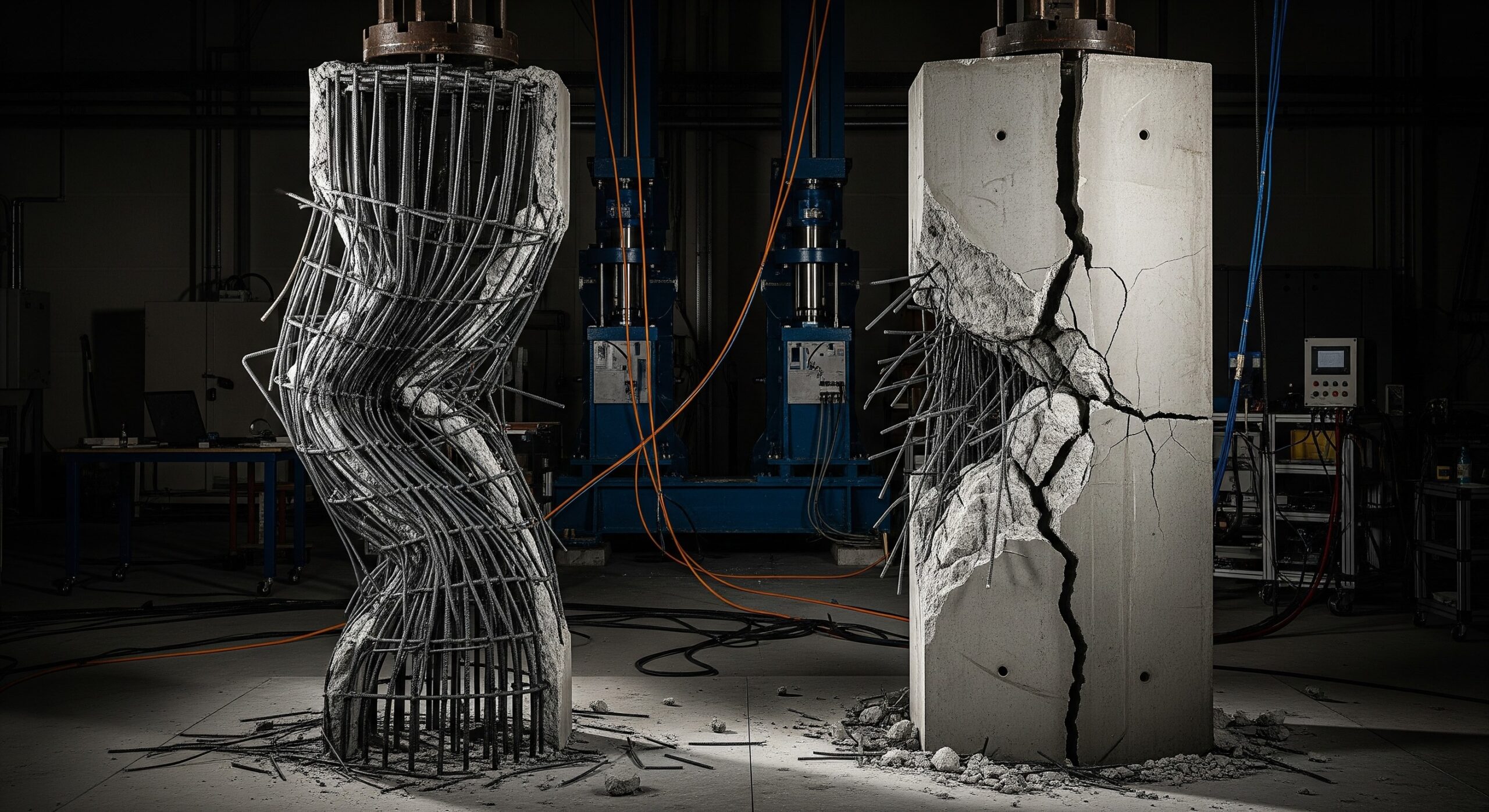

- 曲げ破壊(望ましい破壊) 部材が曲がって変形していく破壊形式です。鉄筋が降伏し、コンクリートが圧壊することで限界に達しますが、その過程は比較的緩やかです。変形しながらも耐力を維持するため、建物のエネルギー吸収能力が高くなります。

- せん断破壊(避けるべき破壊) 部材が変形する間もなく、突然斜めに破壊される形式で、非常に脆(もろ)い壊れ方です。エネルギーを吸収する能力がほとんどなく、一瞬で耐力を失ってしまうため、柱であれば軸力を保持することができず、建物の急な倒壊に直結する非常に危険な破壊形式です。これを「脆性破壊」と呼びます。

耐震設計の絶対的な大原則は、「部材が壊れるときは、必ず『曲げ破壊』が先行すること」です。この「どちらの破壊が先に起こるか?」を判定するのが、部材種別なのです。この「曲げ破壊が先行する度合い(=靭性性能)」に応じて、部材は4つのランクに分類されます。

- FAランク(靭性性能高い): 大きな変形をしても、せん断破壊より先に必ず曲げ破壊する、非常に靭性の高い部材。

- FBランク: FAランクほどではないが、曲げ破壊が先行し、十分な靭性が期待できる部材。

- FCランク(靭性性能低い): 曲げ破壊は先行するものの、変形が進むとせん断耐力が低下し、靭性があまり期待できない部材。

- FDランク(脆性部材): 曲げ破壊する前にせん断破壊してしまう可能性が非常に高い、最も危険な部材。

構造計算(ルート3)では、これらの部材ランクに応じて構造特性係数Dsという数値を設定します。Ds値は、建物の塑性変形能力(粘り強さ)を評価する係数で、靭性の高いFAランクの部材で構成された建物はDs値を小さく(必要とされる耐力を低く)できます。逆に、靭性の低いFCやFDランクの部材が含まれていると、Ds値は大きくなり、より大きな耐力(強さ)を建物に要求することになります。

② 具体的な判定基準と、その数値が示す物理的意味

では、具体的にどのような数値でランクを判定するのでしょうか。各種数値が、どの脆性的な破壊を防ぐために設定されているのかを理解することが重要です。

柱の主な判定基準

・ho/D(せん断スパン比):短柱のせん断破壊を防ぐ

これは、柱の形状がせん断破壊しやすい「短柱」かどうかを判定する、最も重要な指標です。

- ho: 柱のせん断スパン(一般的には柱の内法高さ)

- D: 柱のせい(断面の高さ)。柱に袖壁が取りつく場合には圧縮側の壁の長さもDに含めて検討する必要があります。壁によって柱が拘束され、意図せず短柱と同じ挙動を示すことがあるためです。

- 数値の意味: 過去の実験等から、ho/Dが2.0以下の「ずんぐりむっくり」した柱は、曲げ降伏する前に、ほぼ必ず脆性的なせん断破壊に至ることが分かっています。この基準は、そのような最も危険な部材を明確に区別するためのものです。

- 補足:柱に隣接する梁が先に降伏する場合 柱が降伏する前に、隣接する梁が降伏することが確実な場合(柱の曲げ耐力が梁の曲げ耐力の和よりも大きい場合など)、柱は梁の塑性変形に追従して回転するだけなので、脆性破壊しにくくなります。この場合は応力状態を踏まえて2M/(Q/D)を用いることができます。これは一貫計算の設定でも採用を選択できます。

・σo/Fc(軸力比):コンクリートの圧壊を防ぐ

これは、柱が長期的に支えている鉛直荷重が、コンクリートの強度に対して過大ではないかを判定する指標です。

- σo: 長期軸方向応力度(長期的に柱にかかっている圧縮応力)

- Fc: コンクリートの設計基準強度

- 数値の意味: 柱を上から押さえる力(軸力)が大きいと、コンクリートは常に圧縮された状態になります。これにより、曲げに対する抵抗力は増しますが、逆に粘り強く変形する能力(靭性)は失われ「圧壊」しやすくなります。 多くの実験結果から、軸力比がコンクリート強度の1/3を超えると、靭性の低下が著しくなることが確認されています。そのため、FAやFBといった高い変形性能を要求される部材では、この値が重要な制限値となります。

・pt(引張鉄筋比):付着割裂破壊を防ぐ

これは、コンクリートに対して主筋量が多すぎないかを判定する指標です。

- pt: コンクリートの有効断面積に対する、引張主筋全断面積の比率

- 数値の意味: 鉄筋量が過大だと、鉄筋が降伏して粘りを発揮する前に、鉄筋周りのコンクリートが付着力に耐えられず、引き裂かれるように破壊(付着割裂破壊)されてしまうリスクが高まります。 この規定は、このような脆性的な破壊を防ぎ、鉄筋に確実に降伏してもらうために、鉄筋量の上限を定めているのです。

・τu/Fc(せん断応力度比):せん断耐力の余裕度を見る

これは、部材に生じるせん断応力度が、コンクリートの許容値に対してどれだけ余裕があるかを示す、直接的な指標です。

- τu: 部材の長期許容せん断応力度

- Fc: コンクリートの設計基準強度

- 数値の意味: 部材に生じるせん断応力度がコンクリート強度に対して大きすぎる場合、その部材はせん断破壊しやすくなります。多くの実験結果から、せん断応力度がコンクリート強度の10分の1(0.1)を超えると、十分な靭性を確保するのが難しくなることが分かっています。そのため、高い変形性能が求められるFAランクの部材では、この値が制限値となります。

梁の主な判定基準

梁は柱ほど軸力が大きくなく、破壊モードも比較的安定しているため、主にせん断耐力の余裕度で判定されます。

・τu/Fc(せん断応力度比)

柱と同様に、梁に生じるせん断応力度がコンクリート強度に対して過大ではないかを確認します。

- 数値の意味: 梁の場合、軸力がほとんど作用しないこと及びスラブが取りついていることによりせん断破壊が生じても耐力の低下が緩やかであるため、柱よりも少し緩和された0.15という基準値が用いられます。

③ 曲げ降伏後の変形性能の確保が重要

部材種別の判定基準を学ぶと、「とにかく曲げ降伏が先行すれば良い」と考えがちです。しかし、耐震設計が目指しているのは、もう一歩先の品質です。

最も重要なことは、「曲げ降伏した後も、部材が自身の軸力(鉛直荷重)を支え続け、建物が崩壊に至らないこと」です。

大地震によって柱の端部が曲げ降伏(塑性化)しても、それは想定内です。問題は、その「後」です。大きく変形していく過程で、もしせん断耐力が低下してせん断破壊に至れば、柱は鉛直荷重を支える能力を失い、その階が潰れる「層崩壊」を引き起こしかねません。

つまり、ただ曲げ降伏が「先行」するだけでは不十分。曲げ降伏後も粘り強く耐え続ける性能、すなわち「変形性能」が不可欠なのです。

部材種別の判定基準の一つ一つが、部材が塑性化した後の挙動までをも考慮し、建物の安全性を多重に確保するための合理的な仕組みとして成り立っています。建物の大地震時の変形をどの程度まで想定しているのかを踏まえ、曲げ降伏後のクライテリアを保証することが、本当に目指すべき部分になります。

暗記的に「曲げ降伏すれば良い」と安易に判断するのではなく、本来の目的を見失うことなく検討するようにしましょう。

まとめ

今回の記事では、RC造における部材種別(FA~FDランク)の判定基準とその背景にある物理的な意味について解説しました。

ランク分けは、単なる数値合わせのゲームではありません。「この部材は大地震時にどう壊れるか?」を予測し、建物の安全性を担保するための重要なプロセスです。

- 目的の再確認: 判定基準の全ては、最も危険な「せん断破壊(脆性破壊)」を防ぎ、粘り強く変形する「曲げ破壊」を先行させるために設定されています。

- 数値の意味を知る: $h_0/D$(短柱破壊)、$\sigma_0/Fc$(圧壊)、$p_t$(付着割裂)といった各指標は、それぞれ異なるメカニズムの脆性破壊を回避するための「閾値」であることを理解しましょう。

- 降伏後の挙動: 「曲げ降伏すれば終わり」ではありません。降伏後も軸力を支え続けられるかどうかが、建物の層崩壊を防ぐ最後の砦となります。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?4つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 RC造の柱の部材種別を判定する際、最も重要な指標の一つである「せん断スパン比 ho/D」が「2.0以下」となるようなずんぐりとした柱は、地震時に曲げ破壊よりも先に脆性的なせん断破壊を起こすリスクが極めて高いため、靭性が低い部材(FC~FDランク相当)として厳しく評価される。

解答1:〇 解説: 正解です。 せん断スパン比ho/Dが小さい(2.0以下など)柱は「短柱(たんちゅう)」と呼ばれます。短柱は曲げ変形能力が低く、地震力を受けると粘り強く変形する前に斜めにひび割れてせん断破壊する可能性が非常に高いため、最も注意すべき脆性部材として扱われます。

問題2 柱にかかる長期軸力が大きい場合(軸力比 $\sigma_0/Fc$ が大きい場合)、コンクリートは常に強く圧縮された状態となり、曲げに対する抵抗力が増すだけでなく、大地震時の変形性能(靭性)も向上するため、FAランクなどの高いランクに判定されやすくなる。

解答2:× 解説: 誤りです。 軸力が大きすぎると、コンクリートの余裕がなくなり、限界を超えると一気に押しつぶされる「圧壊」を起こしやすくなります。圧壊は脆性的な破壊であり、靭性が著しく低下するため、軸力比が大きい部材はランクが低く(FC等に)判定されます。実験的にも軸力比が0.33(1/3)を超えると靭性が急激に低下することが分かっています。

問題3 部材種別における「FAランク」とは、大地震時に部材が降伏しない(弾性範囲に留まる)強度を持った部材のことを指し、逆に「FC・FDランク」とは、早期に降伏して大きく変形することでエネルギーを吸収する部材のことを指す。

解答3:× 解説: 誤りです。 定義が逆です。 FAランクは「大きく変形しても(降伏しても)耐力を維持し続ける、非常に粘り強い(靭性が高い)」部材を指します。 一方、FDランクなどは「変形能力が乏しく、すぐにせん断破壊して耐力を失う(脆い)」部材です。耐震設計では、FAランクのような粘り強い部材を多く使うことで、建物全体のエネルギー吸収能力を高めることを目指します。