【わかりやすい構造設計】二次部材設計の留意点

こちらの前回の記事では、二次部材の全体的な重要性について解説しました。

スラブや小梁といった二次部材が、単に床や壁を構成する部材ではなく、荷重を主要な柱や大梁へ伝える「力の伝達経路」として極めて重要な役割を担っていることを確認しました。そして、床のたわみや壁のひび割れといった建物のトラブルの多くが、実はこの二次部材の設計に起因しているという点も指摘しました。

どんなに頑強な柱や大梁を設計したとしても、そこに至るまでの力の流れを担う二次部材の設計が不十分であっては、建物は構造体として本来の性能を発揮できません。

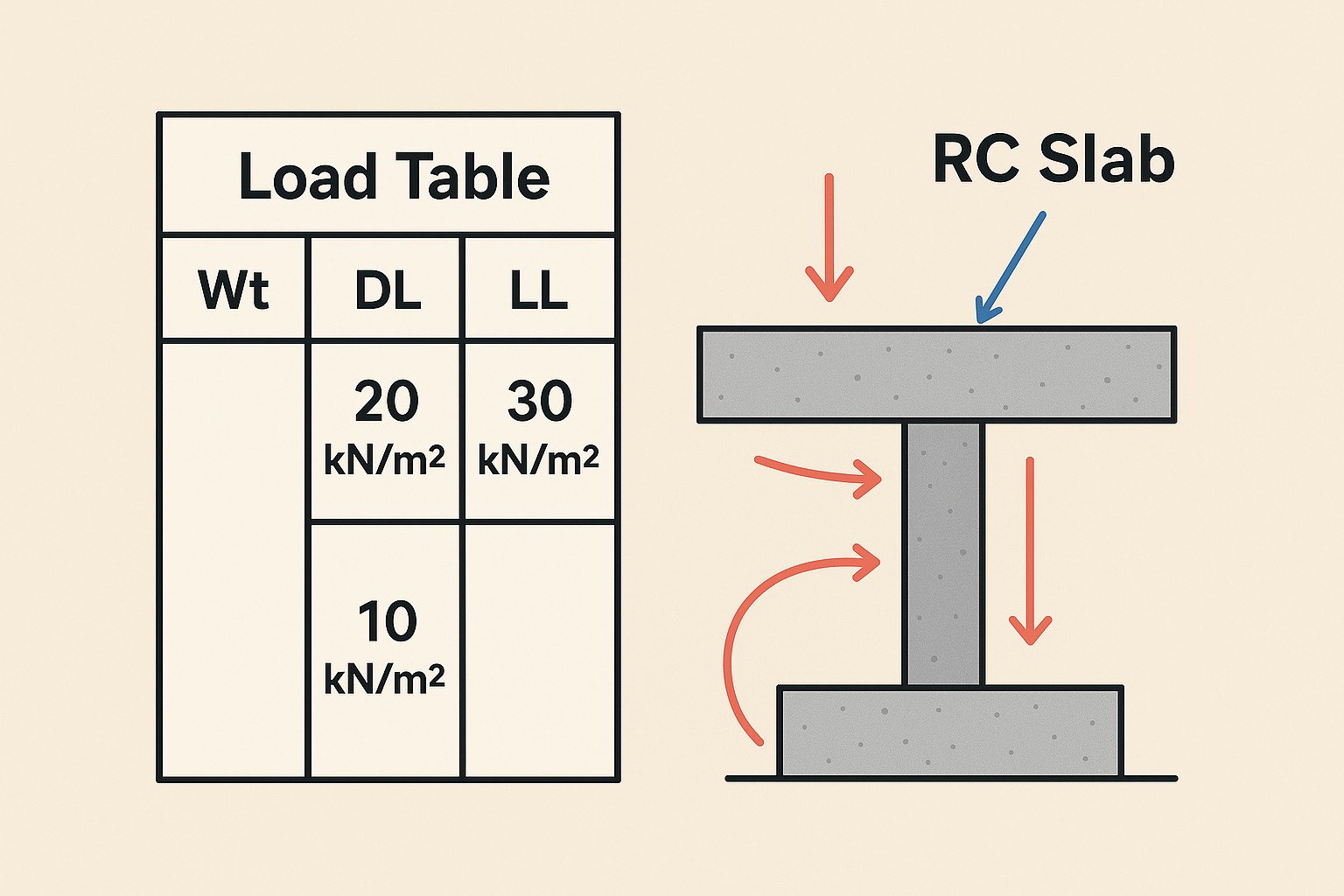

そこで今回は、その総論を踏まえ、設計の第一歩である「荷重表の作り方」と、力の流れの始点となる「RCスラブの設計」に焦点を当て、トラブルを防ぐための実践的な思考プロセスを深掘りしていきます。

① 荷重表の作り方:すべての設計はここから始まる

実際の部材検討に入る前に、最も重要かつ不可欠な準備が「荷重の設定」、すなわち荷重表の作成です。スラブや小梁といった部材の設計は、この荷重表に記載された数値に基づいて行われます。したがって、この段階での判断が、後続のすべての設計の精度を決定づけると言っても過言ではありません。

1. 基本的な考え方と悩ましい点

荷重は、床仕上げ材の重量や部材自重などの「固定荷重(DL)」と、人や家具、物品などの重量である「積載荷重(LL)」の合計で考えます。積載荷重は建築基準法で室用途ごとに定められており、固定荷重は仕上げ表などから拾い出すため、一見すると機械的な作業に思えるかもしれません。

しかし、実務で必ずと言っていいほど直面するのが、設備機器などの局部的な重量物の扱いです。

例えば、空調室外機や受水槽、キュービクルといった重量物が設置される場合、「〇〇kN」という形で与えられます。一方で作成する床荷重表の単位は「kN/m²」です。この単位変換が最初の壁になります。

「この機器の総重量を、機器の底面積で割ればいいのか?それとも、設置される機械室全体の面積で割るべきか?」、といった問いに加え、単位の違いを認識せずに数値を合算してしまうといったミスも起こりがちです。

この問いに対する結論は、「その荷重表を、何の検討に使うかによって変わる」です。荷重表を作ること自体を目的とせず、その後の設計でどのように使われるのか、その使われ方を見通しながら作成する必要があります。

2. 「一貫計算用」と「二次部材のような局部検討用」の視点

例えば、建物全体の応力や地震力を計算する一貫構造計算で用いる荷重を考える場合、特定の部屋に設置される機器の重量は、その部屋(例えば機械室)全体の面積で割って等分布荷重(kN/m²)として固定荷重に加算することが手間の掛からない方法の一つです。

この方法であれば、建物全体にかかる総重量を正しく評価でき、大梁や柱、そして地震時の検討に必要な荷重としては十分であり、意図した検討を満足に行うことができます。

しかし、この「機械室全体に均した荷重」をそのまま用いて、スラブや小梁の局部的な検討をしてしまうと、非常に危険側の設計になる可能性があります。

なぜなら、実際には機器が設置されていない隙間のスペースまで、重い機器の荷重を分担している計算になってしまうからです。本来は局所的に作用している重い荷重が、周囲のスラブや小梁に過度に分散されてしまい、実際に機器直下で発生する大きな応力が過小評価されてしまいます。

3. 荷重表作成は「力の流れ」を計画する

したがって、荷重表を作成する段階から、私たちはスラブや小梁の配置、スパンの長さを考慮し、「この重量物は、どの部材が、どの程度の範囲で負担するのが合理的か」という力の流れを計画する必要があります。

その計画に応じて、機器荷重を床スラブ全体で負担させるのか、あるいは特定の小梁に集中して負担させるのかを決定します。そして、その決定に基づいて、荷重を平米荷重(kN/m²)として見込むのか、小梁への等分布線荷重(kN/m)として見込むのか、あるいは集中荷重(kN)として作用させるのか、といった荷重のモデル化を組み立てます。

荷重表の作成は、単に仕様書から数値を転記する作業ではありません。荷重表を作ることは、構造物の力の流れの「設計」の始まりなのです。

②RCスラブ設計の基本

荷重表の準備が整ったら、いよいよ部材の設計に入ります。二次部材の検討は、力の流れの順、つまり上流から下流へと進めるのが基本です。建物にかかる荷重は、スラブから小梁、大梁、柱、基礎、そして地盤へと伝達されます。その始点となるのがスラブです。計算書の順番がスラブから始まるのも、この力の流れに基づいています。

もし、小梁や大梁の設計を先行させた後で、スラブ厚が不足していることが判明すればどうなるでしょうか?スラブ厚を増やすと、その自重(固定荷重)が増加し、それを支える小梁や大梁の荷重条件がすべて変わってしまいます。結果として、手戻りが発生します。力の流れに沿って設計を進めることは、合理的な設計プロセスを構築する上でも非常に重要です。

スラブの設計で特に留意すべき点は、①スラブ厚(剛性と耐力)、②ひび割れへの配慮、③配筋の施工性です。

1. スラブ厚の決定:使用性と安全性の両立

スラブ厚は、まず第一に使用性に影響します。薄すぎるスラブは、人が歩いた際に揺れを感じたり、床に置かれた物が振動したりといった問題を引き起こします。また、たわみが大きくなることで、床の仕上げ材(タイルなど)にひび割れが生じる原因にもなります。そのため、各種構造規準では、スパンに応じた最小スラブ厚が規定されており、これを満たすことが基本となります。

2. ひび割れへの配慮と配筋計画

コンクリートは乾燥収縮や温度変化によって、荷重がかからなくてもひび割れが発生する可能性があります。これを抑制するために、構造計算上は不要であっても、最小鉄筋比以上の配筋を行うことが規定されています。

また、設計応力度に対する鉄筋の検定比(応力度/許容応力度)をギリギリ(例:1.0)で設計するのではなく、少し余裕を持たせる(例:0.8~0.9程度)ことも重要です。結果的にひび割れの抑制にも繋がります。特に、地下の外壁や水槽など、水密性が求められる部位やスラブ表しの空間では、ひび割れ制御が極めて重要になります。D16とD19のような材料強度が異なるものの組み合わせも避けた方が良いでしょう。

3. 配筋の施工性

設計図通りに鉄筋が組まれなければ、設計通りの性能は発揮されません。例えば、スラブの上端筋と下端筋のピッチ(間隔)を揃える(例:上下ともに@200)といった配慮は、現場での配筋作業を容易にし、施工ミスを減らし、品質確保に繋がります。設計者は、計算上の合理性だけでなく、現場での作りやすさ、すなわち施工性までイメージして配筋計画を立てる必要があります。

また、施工時の実務的な配慮も必要です。スラブの上端筋の最低鉄筋はD10D13@200になります。これは耐力的にD10@200で耐力的に満足していてもD10では施工時に人が乗るとたわんでしまい、かぶりが不足する恐れがあります。そのため、施工時にスラブ筋の上を歩けるようにD13以上の鉄筋を配置する必要があります。

また、スラブは梁とは違って断面のせいが小さいため、安易に太径の鉄筋を用いると計算上の耐力は上がっても、かぶりや空きが取れなくなってしまうので、スラブ厚に応じて適切な鉄筋径を選択しましょう。

4. 留意するべき特殊条件

一般的に、四方を梁で囲まれたスラブは「4辺固定スラブ」として計算しますが、注意が必要なケースもあります。

1方向スラブ:スラブの長辺が短辺の2倍以上になるような細長いスラブの場合、荷重は主に短辺方向に流れます。このような場合は「短辺1方向スラブ」として設計する方が、力の流れの実態に即した結果になります。また荷重表作成時の留意事項でもあったように局部的に重量物からの荷重を負担する必要がある場合にも個別に荷重を加算して1方向スラブとして検討すればモデル化としても力の流れがわかりやすく、重量物付近の1mだけ配筋ピッチを細かくするなど補強の考え方も明確になります。

片持ちスラブ: バルコニーなどの片持ちスラブは、一端しか支持されていない「静定構造物」です。これは、どこか一か所でも想定外の弱点が生じると、即座に崩壊に繋がる可能性があることを意味します。特に、ひび割れが発生すると剛性が極端に低下し、たわみが急増します。そのため、通常の許容応力度設計に加えて、コンクリートに引張応力が発生しひび割れが生じる瞬間の耐力(ひび割れ曲げモーメント)を算出し、設計応力がこれを下回っていることを確認する照査が非常に重要です。

③【応用編】見落としがちなスラブの特殊検討

一般的な長期荷重に対する検討について解説してきました。スラブにおいてはそれ以外にも検討しておく必要のある内容がいくつかあります。その内容についても解説しておきたいと思います。

せん断耐力(パンチングシア)に対する検討

一般的な長期荷重に対するスラブの設計では主に曲げモーメントに対する検討が中心となり、せん断耐力が問題になるケースは多くありません。それは、応力のオーダーからせん断耐力が不足するようなことは基本的にないからです。だからといって、どのような場合でもせん断耐力に対して検討をしなくてもよいというわけではありません。まずはそのことを認識しておきましょう。

具体的な検討が必要な事例としては小梁や大梁を配置しない大盤でのフラットスラブで直接柱に力を伝達するような場合にはせん断耐力に対する検討があります。

この検討方法についてはRC規準の11条で単独の章として詳細について解説されています。

地震時の面内方向の検討

これまで解説してきたものは全て応力が面外方向に対してでしたが、最後は面内方向に対してです。スラブに限った話ではありませんが、どんな部材も普段考えている向きや種類の異なる応力が発生しないかチェックする視点は不可欠です。

具体的に面内方向の検討が必要になる状況としては、地震時の水平力の伝達があります。これについてもある程度バランスよく、耐震要素となる柱や耐震壁が配置されていれば荷重のオーダーとスラブの耐力から別途検討が不要になる場合が多いです。

例えば以下のような構造計画になっている場合には注意する必要があります。

- 吹抜けが多く、特に耐震壁付近にスラブが少ない。

- 建物形状が細長く端部にしか耐震壁がない。

- 地下階がある場合に1階床スラブ。

参考:地震力を流す経路を確保する

参考:混構造を「単純化」する思考法・役割分担と力の伝達

参考:地下階特有の外力と構造計算・設計上の留意点

ここでのスラブのせん断耐力としてコンクリートのせん断耐力のみで評価するのか、鉄筋を考慮するのか、梁で囲まれている耐震壁モデルのせん断耐力とするのかといくつか耐力の評価方法があります。中地震時、大地震において、各種耐力で評価したときにひび割れ状態(剛性状態)となっているのかも踏まえてどの耐力で評価するのかを判断するようにしましょう。安易に高い耐力で評価できる方法を選択しないようにしましょう。

簡便な方法としては大地震時の応力に対して0.1Fcといったコンクリートのせん断耐力だけで評価していることが多いと思います。

まとめ

今回は、二次部材設計の中でも特に基本となる「荷重表の作成」と「RCスラブの設計」について、その留意点を深掘りしました。最後に、本記事の重要なポイントを振り返ります。

- 1. 荷重表作成は「設計」の始まり 単なる数値入力の作業ではなく、後の部材検討を見据え、力の流れを計画する創造的なプロセスです。ここでの判断が、後続の設計全体の精度を左右します。

- 2. スラブは力の流れの始点 耐力はもちろん、たわみやひび割れといった「使用性」、そして現場での作りやすさという「施工性」への配慮が、建物の品質に直結します。

- 3. 応用的な視点を忘れない 基本的な長期荷重に対する曲げ設計に加え、フラットスラブでのパンチングシアや地震時の面内せん断など、見落としがちな特殊検討にも目を向けることが、設計の精度を一段階引き上げます。

二次部材だからと軽視せずに一つひとつの部材と丁寧に向き合うこと、その積み重ねが、最終的に建物全体の安全性と信頼性を支える礎となります。

コメント