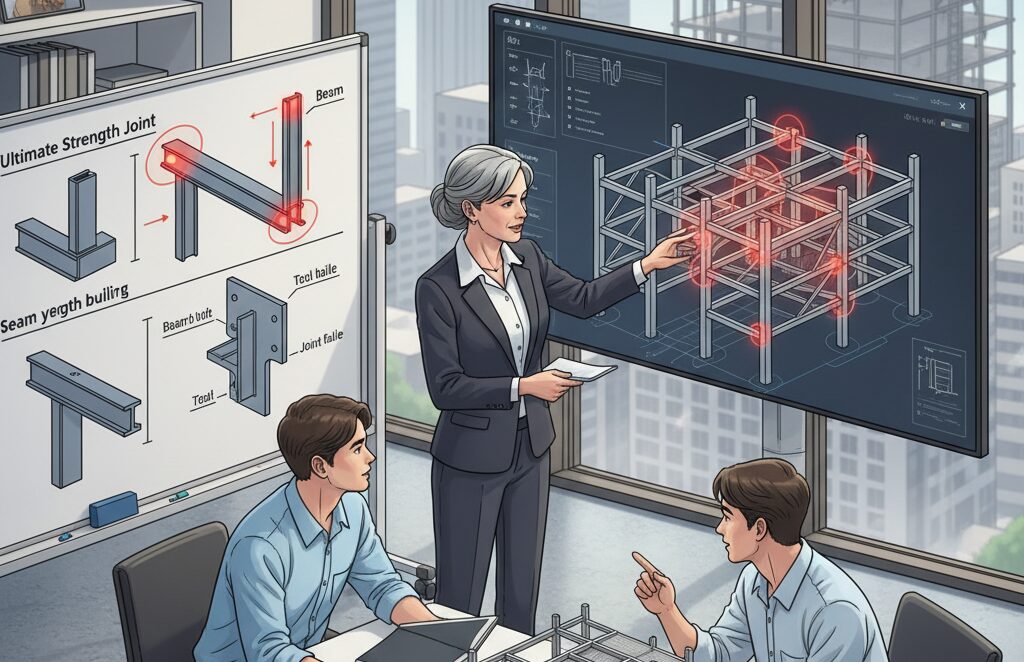

鉄骨造の大きな設計思想を掴む上で不可欠な概念として保有耐力接合があります。

保有耐力接合の中には「鉄骨造ではなぜ接合部が重要なのか」、そして「そんな接合部にどのような性能を持たせるべきか」といった重要な思想が詰まっています。

単純な仕様規定と捉えて「保有耐力接合を満足させておけばいい」と考えるのではなく、その仕組みを深く理解しておくことで、建物固有のディテールを考える際にも適切な性能を設定することができるようになります。

今回の記事ではそんな保有耐力接合の意図を解説していきます。

① 保有耐力接合を満足するとどうなる?

結論から言えば、保有耐力接合を満足させることで、「接合部が壊れる前に、部材(梁・柱・ブレース)が先に降伏する」という、鉄骨造にとって最も望ましい破壊モードを誘導できます。

鉄骨造の構造設計では、大地震のエネルギーを吸収するために、部材が塑性変形することを期待しています。部材は変形(塑性化)することで、大きなエネルギーを吸収する「靭性」を持っており、これは鉄骨造の大きな特徴です。

もし、部材が降伏する前にボルトや溶接などの接合部が先に破壊(破断)してしまうとどうなるでしょうか?

接合部の破壊は、エネルギーを吸収する間もなく突然起こる「脆性的な破壊」です。これでは地震エネルギーを十分に吸収することができずに倒壊を招き、建物の耐震性能を確保できません。

したがって、保有耐力接合とは「部材(先に降伏)<接合部(後から破壊)」という原則を確保するための設計思想です。これは言い換えると「接合部材に発生すると想定される最大応力に対して破壊が生じない」という性能を有している必要があると言えます。

「重要なのは、接合部が「破壊」しないことであり、必ずしも「無変形(弾性状態)」である必要はありません。部材が降伏するまで耐え抜く強さがあれば良いのです。」

これにより、建物全体として大きな変形能力とエネルギー吸収能力を確保し、脆性的な崩壊を防ぐことができるのです。

参考:保有水平耐力と保証設計~「安全な壊れ方」を設計するRC・S造の検討項目

参考:耐震性は耐力と硬さ(剛性)のバランスで考える

② ブレースの保有耐力接合

ブレース(筋かい)は、地震時に引張力や圧縮力といった軸力を受ける主要な耐震部材です。

ブレース部材が適切に機能するためには、それをつなぎとめる接合部がブレース部材より強くなければなりません。

ブレースの保有耐力接合では、「ブレース部材の降伏耐力(部材が降伏する力)」に対して、「接合部の破断耐力(接合部が破壊する力)」が上回ることを確認します。

具体的には、接合部を構成する最も弱い箇所の耐力(=接合部の耐力)を評価します。接合部と一言でいってもいくつもの部材で構成されており、どこかで力の流れが途絶えてしまってはブレースが機能しなくなります。力の流れを正確に捉えて以下の各要素を確認していく必要があります。

(1) 筋かい端部の破断

(2) 接合ファスナー(ボルトなど)での破断

(3) ファスナーのはしあき部分での破断

(4) ガセットプレートの破断

(5) 溶接部での破断

これら全てが、ブレース部材本体の降伏耐力を上回るように設計することで、ブレースが降伏するまで接合部が破壊しないことを保証します。ブレース部材本体の降伏耐力を確実に上回る必要があるため、材料強度のばらつき等の不確定要素を踏まえて安全率を乗じて必要耐力は決定されます。具体的な安全率は技術基準解説書に示されています。

参考:応力の重ね合わせとは?基本原理から詳細図への応用まで

参考:混構造を「単純化」する思考法・役割分担と力の伝達

③ 柱梁の仕口・継手部の保有耐力接合

ラーメン骨組において、大地震時には「柱は無事で、梁が塑性化する」という「弱梁・強柱」のメカニズムを期待します。柱に隣接する梁の端部が塑性ヒンジとなり、エネルギーを吸収します。

この時も、ブレースと同じ思想が適用されています。

つまり、「梁部材の全塑性耐力」に対して、「仕口や継手の耐力」がそれを上回る必要があります。

一般的に、梁部材は降伏した後、全塑性モーメントに達し、さらに変形が進むと「ひずみ硬化」によって耐力が上昇します。一般的に、梁部材は降伏した後、部材全体が降伏する「全塑性モーメント」に達し、さらに変形が進むと材料自体が硬くなる「ひずみ硬化」によって耐力が上昇します。

接合部の耐力が、この部材の最大耐力よりも高ければ、梁は塑性ヒンジとして十分に回転し、エネルギーを吸収することができます。もし接合部が先に破壊すれば、脆性的な崩壊につながってしまいます。

また、こちらもブレースの接合部と同様に不確定要素を踏まえて安全率を乗じて必要耐力は決定され、その具体的な安全率は技術基準解説書に示されています。

このように、保有耐力接合は、鉄骨造の耐震性能の根幹をなす「靭性の確保」と「脆性破壊の防止」を実現するための、非常に合理的な設計思想と言えます。

柱脚の保有耐力接合というのも非常に重要なポイントになります。柱脚について以下の記事でもまとめているのそちらを参照してください。

参考:建物の強度を支える「溶接」の基本を解説

参考:柱梁接合部の本質 -歴史的背景とモデル化の理論

参考:柱梁耐力比とパネルゾーンの重要性/梁ウェブ評価の注意点

まとめ

今回の記事では、鉄骨造の耐震性能の根幹をなす「保有耐力接合」について解説しました。

重要なポイントを最後にもう一度整理します。

- 原則: 「部材(先に降伏)< 接合部(後から破壊)」

- 目的: 接合部の脆性的な破壊を防止し、部材の塑性変形能力(靭性)を最大限に引き出すこと。

- 結果: 建物全体が地震エネルギーを粘り強く吸収し、粘り強く耐える性能(耐震性能)を確保すること。

「保有耐力接合を満足させる」ということは、単に仕様規定を守るということではありません。 それは、「どこにエネルギーを吸収させ、どこを絶対に壊してはいけないか」を明確にする、鉄骨造の安全性を決定づける最も重要な設計思想そのものです。

この基本思想を深く理解していれば、マニュアルにないディテールを考える際や、設計で迷った時も、「どちらが先に壊れるべきか」という原則に立ち返って、適切な判断を下すことができるようになります。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 保有耐力接合の主たる目的は、大地震時に接合部(ボルトや溶接部など)が部材(柱・梁・ブレース)よりも先に破壊することで、接合部で地震エネルギーを効率的に吸収させることである。

解答1 :× 解説: 順序が逆です。保有耐力接合の目的は、「接合部が壊れる前に、部材が先に降伏する」ことです。接合部の破壊はエネルギー吸収の乏しい「脆性的な破壊」になりがちです。一方、部材がぐにゃりと曲がったり伸びたりする(塑性化する)ことで、粘り強く地震エネルギーを吸収(靭性を発揮)します。そのために接合部を部材よりも強くしておく必要があります。

問題2 保有耐力接合の設計において重要なのは「接合部が破壊しないこと」であるため、大地震時において接合部が完全に無変形(弾性状態)であることまでは必ずしも求められていない。

解答2 :〇 解説: 記事にあるように、「重要なのは、接合部が『破壊』しないことであり、必ずしも『無変形(弾性状態)』である必要はありません」。部材が降伏してエネルギーを吸収しきるまで、接合部が破断せずに持ちこたえる強さがあれば、保有耐力接合の目的は達成されます。

問題3 梁の継手や仕口の検討において、接合部の耐力が梁の「全塑性モーメント(降伏時の最大耐力)」と同等の数値であれば、梁は十分に塑性化できるため、それ以上の耐力を接合部に持たせる必要はない。

解答3 :× 解説: 梁などの鋼材は、降伏して全塑性モーメントに達した後も、変形が進むと「ひずみ硬化」によってさらに材料強度が上昇します。そのため、接合部の耐力が全塑性モーメントと「同等」では、ひずみ硬化時に接合部が負けて破壊してしまう恐れがあります。このひずみ硬化や材料強度のばらつきを考慮し、所定の安全率を乗じて、全塑性モーメントよりも高い耐力を接合部に持たせる必要があります。