RC梁、鉄骨梁のどちらにおいても、梁の断面性能を評価する際にはスラブの影響を考慮します。

スラブが取り付くことによって梁の剛性も耐力も向上します。しかし、「剛性や耐力をとりあえず小さめに評価しておけば、すべて安全側になる」というわけではありません。 過小評価が逆に危険側の検討になってしまうケースもあるため、どの程度正確に評価すべきかを知っておく必要があります。

今回はスラブの効果を含めた梁の評価について、主に鉄骨梁(合成梁)に焦点を当てて解説していきます。

① スラブの評価によってどのような影響があるのか?

梁はスラブと一体となることで、主に上端側に圧縮を負担するコンクリート、引張力を負担する鉄骨(およびスラブ鉄筋)という構成になります。 梁の左右にスラブがある「中梁(T形)」、片方だけの「端梁(L形)」のいずれにおいても、スラブ考慮なしの場合と比較して剛性と耐力は向上します。

それぞれの値が向上した場合に、あえて「小さめに評価しておく(スラブ効果を無視する)」ことが、設計上どのような意味を持つのかを見ていきます。

剛性を低めに評価するとどうなる?

- 層間変形角(変形量): 全体の剛性を低く評価すると計算上の変形量は大きくなるため、層間変形角の確認については安全側の検討になります。

- 偏心率・ねじれ変形: 梁ごとに評価の精度がバラバラだと、剛心位置の算定が不正確になります。これにより実際の偏心率と乖離が生じ、想定外のねじれ変形が生じるリスクがあります。

- 応力の分配(危険側): 地震力(水平力)は、剛性が高い部材に多く集まる性質があります。 特定の梁の剛性を低く評価してしまうと、計算上でその梁が負担する応力は小さくなります(設計用応力が下がる=危険側)。一方で、その分を余計に負担させられた他の部材については安全側の検討となります。

このように、変形量のような「絶対量」の評価では安全側になりますが、応力分配のような「相対関係」で決まるものについては危険側になる可能性があるため注意が必要です。

耐力を低めに評価するとどうなる?

- 断面算定・保有水平耐力計算: 一次設計の断面算定や、建物全体の保有水平耐力の計算においては、耐力を小さく見積もることは基本的に安全側になります。

- 保証設計(崩壊形の決定・柱梁耐力比): ここは危険側になります。 保有水平耐力時において、梁の曲げ耐力を低く見積もると、「梁が先に壊れる(梁降伏)」と判定されやすくなります。しかし、実際にはスラブ効果で梁の曲げ耐力が上昇しているため、想定よりも梁が強くなり、先に柱が壊れたり(柱降伏)、接合部が破壊したり、脆性的なせん断破壊を起こすリスクが高まります。 つまり、梁の耐力を低く評価することは、「本来保証すべき他の部位(柱や接合部)の必要耐力を低く見積もってしまう」ことになりかねません。

② スラブと梁の力の伝達メカニズム

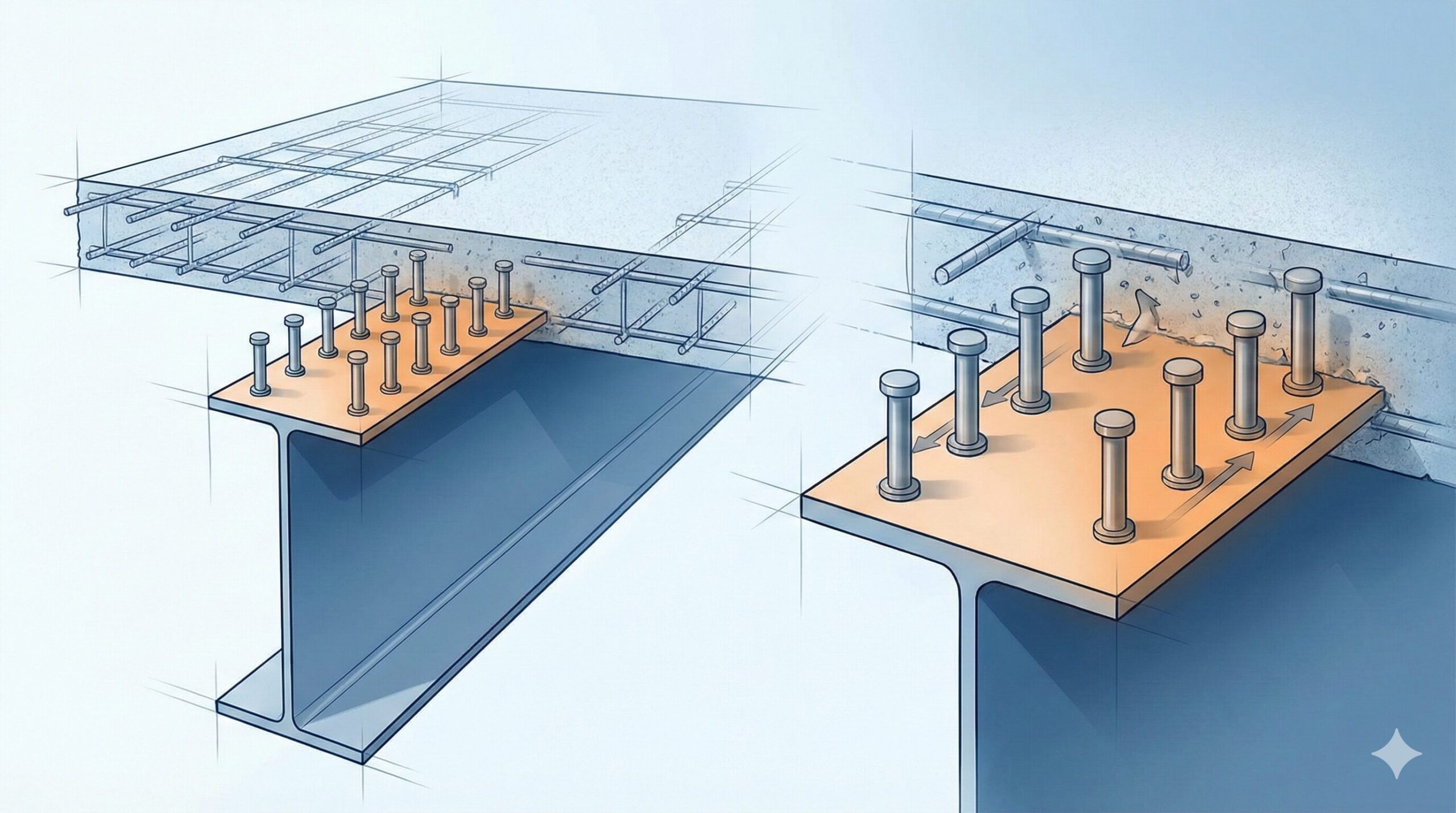

剛性や耐力が向上するということは、言い換えれば「スラブと鉄骨梁が一体となって挙動している」ということです。 単に鉄骨の上にコンクリートが乗っているだけでは、梁がたわんだ際に接触面で「ズレ」が生じ、一体の部材としては機能しません。

この「ズレ」を止め、力を伝達するのが頭付きスタッド(スタッドジベル)です。

- 力の伝達: 梁に曲げモーメントがかかると、境界面には互いに逆方向に滑ろうとする「水平せん断力」が発生します。

- 成立条件: 「発生する水平せん断力」に対して、「配置されたスタッドのせん断耐力の合計」が上回っていることが、合成梁として成立する条件です。

スタッドが十分に強ければ、スラブ(コンクリート)の圧縮力と鉄骨梁の引張力が協働し、高い性能を発揮します。逆にスタッドが不足していると、力が伝わりきらず、スラブと梁はバラバラに挙動することになります。

実務上の剛性評価としては、正曲げ区間(スラブが圧縮側)では剛性が増大しますが、負曲げ区間(スラブが引張側)ではコンクリートのひび割れにより剛性低下が生じます。そのため、大梁の剛性評価では、合成梁としての剛性と鉄骨単体の剛性の平均値を用いるなどのモデル化が一般的です。 応力図(正曲げ・負曲げ)を踏まえて適切な剛性評価を行うようにしましょう。

③ 完全合成梁と不完全合成梁の違いとは?

設計実務においては、スタッドの本数(能力)によって、「完全合成梁」と「不完全合成梁」という2つの扱いに分けられます。

完全合成梁

- 定義: 梁が曲げ降伏する(全塑性モーメントに達する)まで、スタッドが耐力を保持し続ける状態です。「コンクリートの圧縮耐力」と「鉄骨の引張耐力」のうち、小さい方で決まる最大水平せん断力に対して、それ以上の耐力を持つ本数のスタッドを配置します。

不完全合成梁

- 定義: 梁が曲げ降伏するよりも先に、スタッドがせん断破壊してしまう状態(またはそのように設計した状態)です。梁の曲げ耐力は、配置された「スタッドの総耐力」によって頭打ちになります。つまり、鉄骨やコンクリート自体に余力があっても、接合部(スタッド)の限界で耐力が決まります。

なぜ不完全合成梁を使うのか?

地震時の応力で断面が決定されるような梁においては、原則として不完全合成梁として設計することは推奨されません(保有耐力接合の考え方に反するため)。

しかし、長期荷重で断面が決まるような梁(長スパンの大梁や小梁)などでは、完全合成梁にするために必要なスタッドを配置しようとすると、過剰な本数になり施工性・経済性が悪化します。 そういった場合、「完全合成梁に必要な本数の0.5倍以上~1.0倍未満」の範囲でスタッドを配置し、その本数に応じた耐力を見込む「不完全合成梁」として設計することが合理的です。

半分以上設ける理由は、最低限の合成効果によるひび割れ防止や、スタッド自体の靭性による安全率を確保するためです。

期待する耐力と、実際の挙動(完全か不完全か)を理解し、適切なスタッド本数を設定することが構造設計者には求められます。

まとめ:スラブ効果は「無視すれば安全」とは限らない

今回の記事では、鉄骨造におけるスラブと梁の協働効果(合成梁)について解説しました。 「余力」として片付けるのではなく、設計者がコントロールすべき要素として捉えることが重要です。

- 過小評価のリスク: 梁の剛性や耐力を低く見積もることは、断面算定では安全側ですが、保有水平耐力時における「柱梁耐力比(保証設計)」では危険側になります。「計算よりも梁が強くなりすぎて、柱が先に壊れる」というシナリオを防ぐ視点が必要です。

- スタッドが命: 鉄骨とコンクリートを一体化させるのは「水平せん断力」に抵抗するスタッドです。このスタッドの本数と耐力が、合成梁としての性能を決定づけます。

- 不完全合成梁の活用: 長スパンの小梁など、長期荷重で決まる部材では、経済性を考慮して「不完全合成梁(スタッド耐力で強度が決まる梁)」として設計することが合理的です。ただし、最低限の合成率(0.5以上など)は確保しましょう。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 鉄骨梁の保有水平耐力計算において、スラブによる剛性や曲げ耐力の向上効果を無視して(鉄骨単体として)評価することは、梁の保有耐力を小さく見積もることになるため、柱梁接合部の破壊防止や柱梁耐力比の検討においても、常に「安全側」の評価となる。

解答1 :× 解説: 梁を弱く見積もると、計算上は「柱の方が強い(柱梁耐力比OK)」と判定されやすくなります。しかし、実際にはスラブ効果で梁が強くなっているため、地震時には計算よりも大きな力が柱や接合部にかかり、梁が壊れる前に柱が破壊してしまう(柱先行破壊)リスクが高まります。

問題2 合成梁としてスラブと鉄骨梁が一体となって挙動するためには、曲げモーメントを受けた際に接触面に生じる、互いに逆方向へ滑ろうとする「水平せん断力」に対して、配置された頭付きスタッドのせん断耐力の合計が上回っている必要がある。

解答2 :〇 解説: 合成梁のメカニズムの核心です。上下の部材がズレようとする力(水平せん断力)をスタッドが繋ぎ止めることで、初めて断面全体が一体となって剛性と耐力を発揮します。

問題3 「不完全合成梁」とは、配置されたスタッドの総耐力が、梁が全塑性モーメントに達する際に発生する水平せん断力よりも小さい状態を指し、この場合、梁の終局曲げ耐力は鉄骨断面の強さではなく、スタッドの総耐力によって決定(制限)される。

解答3 :〇 解説: スタッドが不足していると、鉄骨が降伏して粘りを発揮する前に、スタッドがせん断破壊してしまいます。これが不完全合成梁です。長期荷重主体の梁では合理的ですが、地震力を負担する梁では脆性的な破壊を招く恐れがあるため、採用には慎重な判断が必要です。