【わかりやすい構造設計】保有水平耐力計算とは~計算体系を整理

こちらの記事で保有水平耐力計算の体系を整理してきました。その中でも出てきたDs値の決定や、保証設計をするためには構造種別ごとの特徴をしっかりと理解しておくことが必要です。

Ds値の決定や、保証設計の方法は数値でしっかりと定められている部分が多いため、一貫計算の中で機械的に決定されてしまいます。なので、意図を理解していないと結果の違和感に気づくことができずに過剰設計をすることにも繋がります。

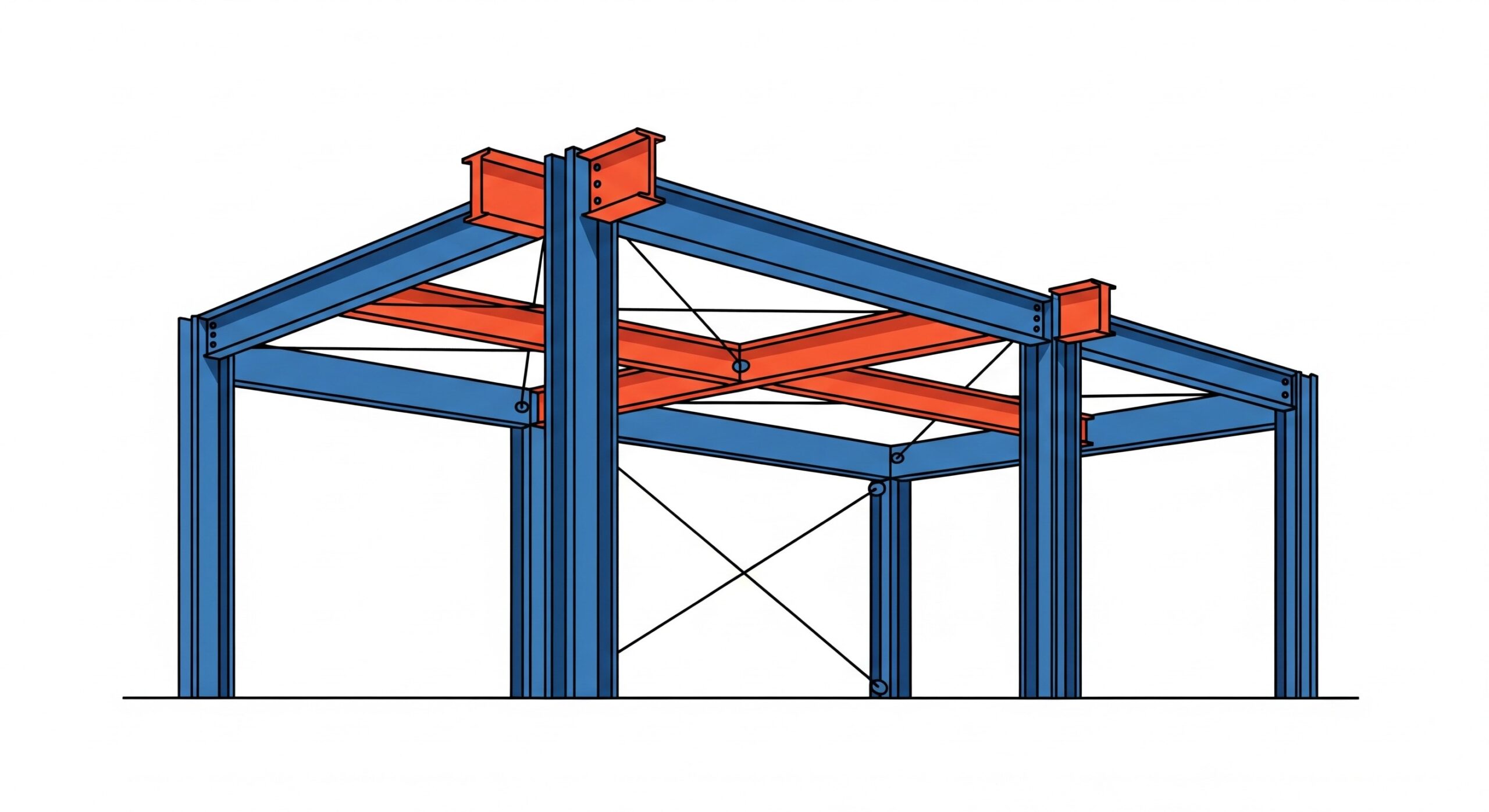

今回の記事では鉄骨造の部材ランク(架構用)の内容と合わせて鉄骨造を設計する上で留意すべきことを書いていきます。

①詳細な数値ではなく事象の意図を知る

部材ランクを決めるためや保証設計を満足させるための具体的な数値を覚えるよりも重要なことはどのような事象に対しての規定を設けているのかを知ることが重要になってきます。

ここで設定している項目というのは保有水平耐力計算をするために必要な内容というよりも、鉄骨造の設計をする際には、留意するべき事項ということになります。

なのでルート3に該当するかどうかに関わらず、初期段階での設計方針を考える上でも重要な要素になってきます。どのように対応するかを工夫することが、形を決める上での起点になることもあります。

実際にはルート3の計算を必要としないルート1-2やルート2の場合には仕様として靭性をある程度保証した仕様を満足する必要は出てきます。仕様を明文化している分、審査はしやすくなっていますが、設計しては融通が効きにくくなっています。

部材ランクの話しからは少しそれますが、そもそも偏心率の割り増し係数が必要なのかという疑問はありますが、RC造と鉄骨造での偏心率の考え方が同じになっていることにも少し疑問があります。

鉄骨造の柱の方がRC造に比べては小径、小断面であるためねじれに対する剛性がRC造に比べて著しく低くなります。偏心率については率よりも、絶対的なねじれの変形量が焦点になるので、一概に言いにくいですが、Ds値の低い鉄骨造の場合には偏心率に対しての規定を満足しているからというだけではない配慮が必要だと思います。

②部材ランクについて(架構用)

鉄骨造の架構の部材ランクは柱・梁の幅厚比で決まります。その幅厚比で決まったランクを維持するためにいくつかの条件を満たす必要が出てきます。(幅厚比=幅/厚さ)

幅厚比以外の条件としては、柱梁の仕口部及び継手部の接合条件(いわゆる保有水平耐力接合)、梁の横座屈に対する補剛条件があります。

柱梁の仕口部及び継手部の接合条件は柱梁部材が、断面性能を全面的に発揮するためには不可欠な要因であることは当たり前として、鉄骨の部材ランクの考え方としては、鉄骨部材の塑性変形能力、エネルギー吸収能力は部材の座屈のしやすさによる影響が大きいということがわかります。

直接部材ランクという形で表現はされていませんが、1階の柱脚については仕様によっては直接Dsの割増しに繋がることになります。簡単に言うと柱脚部のアンカーボルトやベースプレートといった柱材とは別の要因で崩壊系が決まってくる場合には条件によっては、塑性変形の能力の観点では低下することになります。

柱脚についてはその部分だけど色々と深い考え方があるので別途柱脚に絞った記事も今後書いていきます。

③部材ランクと変形性能

前段の内容とも重なりますが、架構の変形能力は接合と仕口が破断しない限りは、座屈によって変形性能が決まってきます。

柱梁の断面の種類も大きく分けてH鋼のような開断面と角形鋼管や円形鋼管のような閉断面系があります。開断面の場合には梁であれば局部座屈や横座屈、柱であれば局部座屈や曲げねじれ座屈があります。軸力による圧縮に対してではなく、曲げモーメントによる部分的な圧縮力に対しても配慮が必要になります。

一方で閉断面であれば曲げやねじれに対して断面全体でつり合いが取れるため、軸力による圧縮力に対しての局部座屈にだけ配慮すればよくなります。

幅厚比の制限についての基本としては、材料強度が高い方が制限が厳しくなります。それは材料強度が高い方が、単位断面辺りが負担する力が大きくなるため、制限を厳しくしておかないと座屈してしまいます。(制限を厳しくするとは、幅に対して板を厚くすることを言っています)

幅厚比とは幅を厚さで割っているので、幅/厚さの値が小さい方が部材ランクはFAになります。

Ds値と部材ランクの関係としてはFA:Ds=0.25、FB:Ds=0.30、FC:Ds=0.35、FD:Ds=0.4となっています。

各部材がどのような性能を持っているかについてですが、FAランクは塑性変形倍率が4程度、FBランクは塑性変形倍率が2程度を期待できる設定になっています。

塑性変形倍率というのは以下の引用先にもある「層塑性率」の部材バージョンになります。

参考:どの程度の変形を想定しているのか

もう少しどのような性能かイメージできるようにすると、FAランクは層間変形角1/50、FBランクは層間変形角1/100までの変形性能があるということになります。

FC部材は塑性変形倍率が1となるので弾性設計まではできる部材ということになるので層間変形角1/150~1/200ということになります。

これで部材ランクと建物の変形、Ds値の関係が繋がってくると思います。なので、今回は架構用の内容に絞ってはいますが、ブレースなどを使用して剛性を高めている場合には、架構用はどの程度の部材ランクにしておく必要があるのかも適切に判断ができると思います。

まとめ

今回の記事では、鉄骨造の設計においてブラックボックスになりがちな「部材ランク」と「Ds値」の関係について解説しました。 一貫計算ソフトを使えば、FAやFDといった判定は自動で出力されます。しかし、設計者がその「記号の意味」を理解しているかどうかで、建物の安全性と合理性は大きく変わります。

- 規定の意図を読む: 幅厚比の制限や接合部の仕様は、単なるルールではなく「座屈を防ぎ、どこまでエネルギーを吸収できるか」という物理的な性能を示しています。

- 強度の関係性: 「材料強度が高いほど、幅厚比制限は厳しくなる」という鉄骨特有のパラドックス(座屈リスクへの配慮)を理解しておくことが重要です。

- 主体的な選択: 「計算結果がFAだった」ではなく、「1/50まで粘らせたいからFAを目指す(あるいはFCで弾性範囲に留める)」というように、設計者が意図を持ってランクをコントロールする意識を持ちましょう。

数値を追うだけでなく、「この部材はどう壊れるのか?」という崩壊のシナリオを想像しながらランクを選定できるようになると、構造設計の質は一段階レベルアップするはずです。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 部材ランク(FA~FD)を決定する「幅厚比(幅/厚さ)」の制限値は、使用する鋼材の強度(基準強度F値)が高いほど、部材が大きな力に耐えられるようになるため、制限は「緩やか(薄い板厚でもOK)」になる。

解答1 :× 解説:鋼材の強度が高いほど、降伏点(部材が塑性化する応力)が高くなります。つまり、より大きな圧縮力がかかるまで頑張れる分、その大きな力によって座屈しやすくなってしまいます。その座屈を防ぐために、高強度の材料ほど幅厚比の制限は「厳しく(板を厚く)」設定されています。

問題2 FAランクの部材は、塑性変形倍率が約4倍程度あり、層間変形角でいうと1/50程度まで粘り強く変形できる性能を持っているため、保有水平耐力計算におけるDs値(構造特性係数)は最も小さい「0.25」を採用することができる。

解答2 :〇 解説:FAランクは最も靭性(粘り強さ)が高い部材です。 ・FAランク:Ds=0.25(層間変形角1/50程度、塑性率4) ・FBランク:Ds=0.30(層間変形角1/100程度、塑性率2) ・FCランク:Ds=0.35(弾性限度、層間変形角1/150~1/200) ・FDランク:Ds=0.40(弾性範囲内) という関係性をイメージしておくと設計方針が立てやすくなります。

問題3 鉄骨造の部材ランクを確保するためには、部材自体の「幅厚比」の条件さえ満足していればよく、柱梁の継手・仕口の接合方法や、梁の横座屈に対する補剛条件などは、部材ランクの決定には影響しない。

解答3 :× 解説: 幅厚比は重要な要素ですが、それだけではありません。部材がその性能(ランク)をフルに発揮するためには、接合部が先に壊れないこと(保有耐力接合)や、H形鋼などの横座屈しやすい部材が適切に補剛されていることが前提条件となります。これらが満たされない場合、幅厚比が良くてもランクは下がってしまいます。