構造設計の中ではよくモデル化という言葉が出てくると思います。

今回はモデル化というのはどのようなことを示しているのか、またモデル化にいくつか方法があるのでその中でももっともよく採用している線材置換について書いていきたいと思います。

①モデル化とは?

以前にこちらの記事でも簡単に触れていますが、建築構造設計は複雑かつ未知な自然外圧(風や地震など)を対象にしています。実際には自然外圧に限らず、施工段階においても人の作業で作られていくものであり、ましては他の工業製品のように実物と同じもので性能試験のようなことはできません。これが他の工業製品との大きな違いにもなります。

そのような未知数が膨大になる中でも、何らかの検証を持って大丈夫と言う必要があります。

その検証をするために、影響の大きな要素だけを残して簡略化することがモデル化であり、そのモデルで定量的な検証を行っていくことになります。

なので、なんでもかんでも詳細な条件を盛り込んでいけばよいのかと言うとそうではなくて、逆にそのような思考だと雑多なことに意識を取られて影響の大きな重要な部分を見失うことになります。

②線材モデルでの留意点

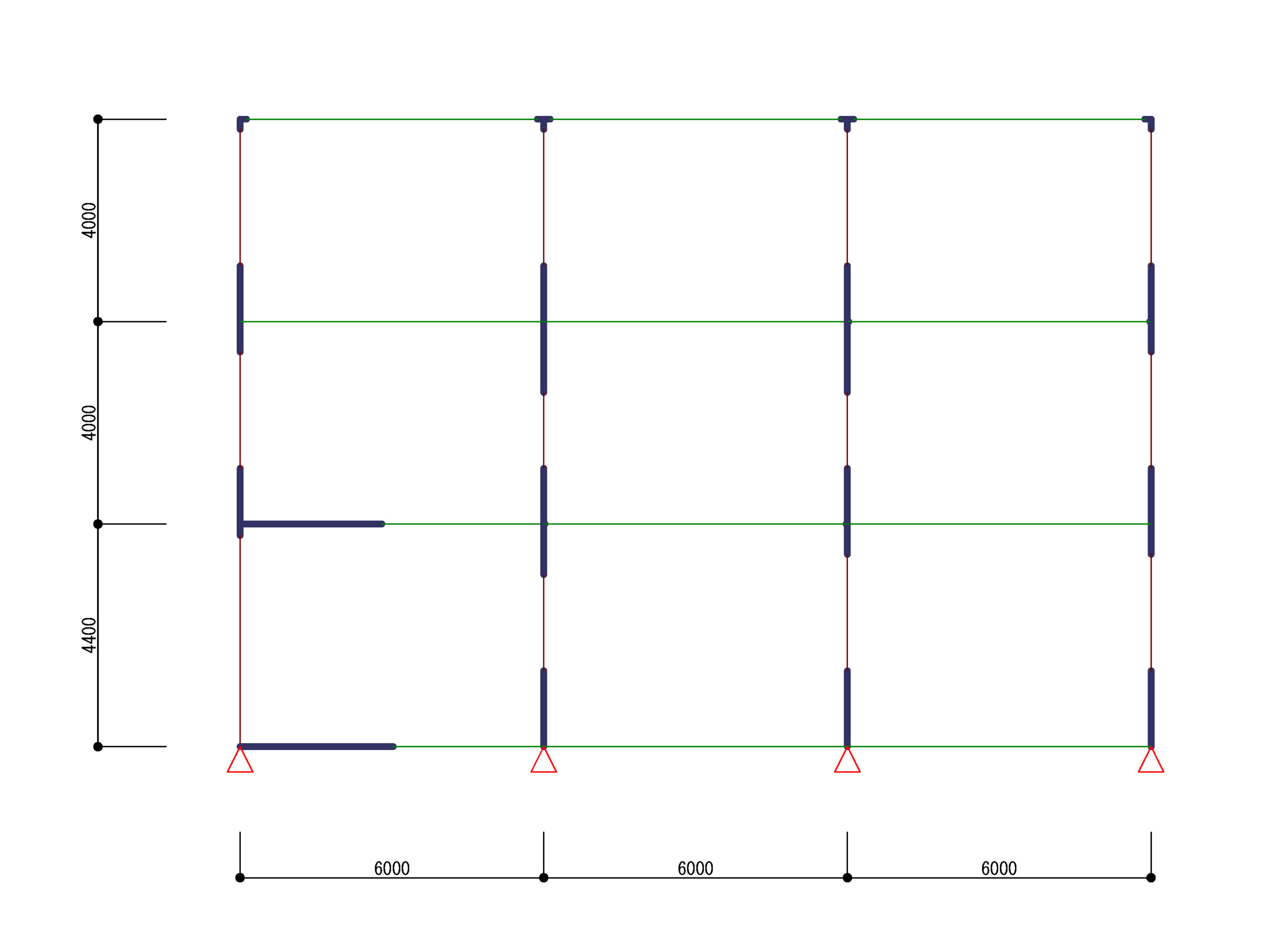

一般的に構造設計のモデル化では、厚さや材料特性を持った物体を支点と線材だけに置き換えて応力解析などを行います。そして、得られた応力に基づいて部材の断面や配筋を決めていきます。

一貫計算では、スパンを入れて各断面の情報を入れれば、自動で線材に置き換えて応力解析、断面算定までを一気にやってくれます。線材モデルを3次元で解析することで直交方向の影響まで考慮して計算してくれることが現在の一貫計算の主流です。解析手法としてはマトリックス変位法と呼ばれる手法が主に採用されていると思います。

この手法は簡単にいうと、部材や節点の変位から大量の方程式を解いてひずみ⇒応力を算出している方法になります。なので、応力解析の起点である変位を出すために必要な荷重条件や剛性情報が大事になってきます。

ただの線では変位が算出できないので、各線材に柱や梁の剛性情報(部材の断面だけでなく、取りつくスラブや雑壁も増大率として考慮)を持たせたり、実際には物体としての寸法があるので、柱と梁の交点に接する線材の一部を剛域(柱と梁の接合部分では各部材の面まではほとんど変形しない、雑壁が取りつく場合も条件によっては変形しない)といった剛性が無限な状態に仮定したり、地面に接する点については動かない点(支点条件)を設定していきます。

またこのように線材モデルに置換して応力解析を行った場合に、一般的には長期荷重に対しては節点での応力を採用しますが、実際には部材の単体の断面で応力を負担するのは、少し節点から離れた位置からになります。なので、厚さのある部材に戻して考えた時にどの位置の応力を採用して断面算定を行うかが重要になります。

※このような一貫計算の設定に関しては今後記事にしていく予定です。

参考:計算モデルと実態の関係

参考:間違え探し⑥(剛域)

参考:ちょっと気になる構造計画④(構造階高)

③成果のモデルを1つ作ることが目的ではない

最近の一貫計算ソフトは、本当に細かいところの情報まで入力できるようになり、元々は手計算で補正する数値を算出してから入力するということを行っていましたが、そういった手間がだいぶ減るようになっています。

一方でそれによる、悪い影響は容易に想像できます。パッと見た3Dモデルの形状は、かなり正確な形状に見えても構造計算上のモデル化が最適になっているとは限りません。

そこでのモデル図や応力図を見ておかしなことがないかを探せるようになっていないとそのまま進んで言ってしまうことになります。

具体的には節点を結合や移動した場合、部材レベルを場所によって変えた場合の部材の有効長さや剛域の取り方、剛性の考慮の仕方、直交部材の影響など応力解析~断面算定の中で使う数値はどこを採用しているのだろうということが起こります。

当然、説明書を細かに確認すれば書いてはあることではありますが、説明書を隅から隅まで読んでから設計をしていては、もっと優先的にやるべきことを見逃す可能性があります。

いきなり全体の細かいところを把握したり予測することは難しいことです。なのでまずは自分の把握できるレベルの簡易なモデルから入って妥当性を確認しつつ、徐々に詳細な検討を進めていって、どこまで詳細な確認が必要かを並行して考える思考が必要です。

ここで大切なことは、正解となる1つのモデルを作ることが目的にならないようにすることです。確認申請に提出するモデルは1つになるかもしれませんが、本来の目的はあらゆる可能性を踏まえて最適解を出すことになります。

想定される事象のモデルをいくつか作成しつつ、どの範囲に現実事象はあるのかを試行していく中で塩梅を把握していくようにしましょう。

参考:幅を持って安全性をデザインしていく

参考:その設定、本当に合ってる? 一貫計算の精度を上げるモデル化の思考法

まとめ

今回の記事では、構造計算の根幹である「モデル化」について、その定義から実務的な向き合い方までを解説しました。 最近のソフトは非常に優秀で、入力さえすれば立派な3D図が出来上がります。しかし、だからこそ設計者が意図を持ってコントロールすることが重要です。

- 引き算の思考: モデル化は現実のコピーを作ることではありません。検証に必要な要素を残し、不要なノイズを削ぎ落とす「単純化」こそが本質です。

- 線の意味を知る: 線材モデルにおける「剛域」や「支点」の設定が、実際の建物の挙動(変形や応力)とどうリンクしているかを常に意識しましょう。

- ソフトを過信しない: 「入力できた=正しいモデル」ではありません。複雑なモデル一つで勝負するのではなく、簡易モデルで当たりをつけたり、複数の条件で感度を確認したりするプロセスこそが、設計の安全性(幅)を担保します。

モデル化は、計算ソフトに入力する作業ではなく、設計者が建物の挙動をどう捉えているかを表現する意思表示そのものです。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 構造設計における「モデル化」の主たる目的は、実際の建物と全く同じ挙動を再現するために、細かい部材や開口などの全ての条件を可能な限り詳細に入力し、現実を完全にコピーすることである。

解答1 :× 解説: モデル化の本質は「簡略化」です。影響の小さい雑多な条件まで全て盛り込むと、計算が複雑になりすぎて本質的な挙動やエラーの原因を見失うことになります。重要な要素を抽出し、検証可能な形に単純化することが正しいモデル化です。

問題2 線材モデルを用いた一貫計算において、柱と梁が交差する部分は部材のボリューム(厚み)があるため、接合部付近を変形しない領域として扱う「剛域(ごういき)」を設定して解析を行うのが一般的である。

解答2 :〇 解説: 線材モデルは「線」で計算しますが、実際の部材には幅や成(せい)があります。特に柱と梁が重なる接合部は極めて剛性が高いため、計算上変形しないとみなす「剛域」を設定し、より実態に近い応力状態を再現します。

問題3 最新の一貫計算ソフトで作成された3Dモデルは、形状が視覚的に正確であれば構造モデルとしても最適化されているため、設計者はそのモデルの結果のみを信頼すればよく、簡易モデル等での検証や複数のモデル比較を行う必要はない。

解答3 :× 解説: 誤りです。パッと見の形状が正しくても、剛性の評価や境界条件の設定が適切とは限りません。一つのモデルの結果を鵜呑みにせず、手計算レベルの簡易モデルで妥当性をチェックしたり、境界条件を変えた複数のモデルで感度解析を行ったりして、安全性の「幅」を確認する姿勢が重要です。