【RC造】

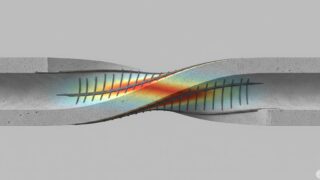

【RC造】 【わかりやすい構造設計】見落としがちな「ねじれ応力」とは?発生事例

構造計算において、M(曲げモーメント)、Q(せん断力)、N(軸力)は、部材に生じる主要な応力として、誰もが注意深く検討する項目です。しかし、これら3つの応力以外にも、建物の安全性に大きな影響を与える「ねじれ応力」が存在します。このねじれ応力...

【RC造】

【RC造】  【S造】

【S造】  【モデル化】

【モデル化】  【モデル化】

【モデル化】  【モデル化】

【モデル化】  【モデル化】

【モデル化】  【モデル化】

【モデル化】  【S造】

【S造】  【RC造】

【RC造】  【モデル化】

【モデル化】