【RC造】

【RC造】 【わかりやすい構造設計】保有水平耐力と保証設計~「安全な壊れ方」を設計するRC・S造の検討項目

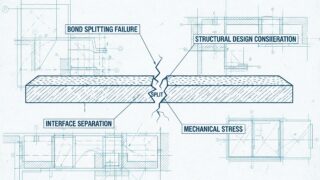

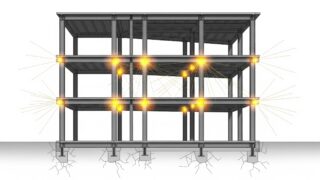

保有水平耐力計算の中で、必ずセットで登場するのが「保証設計」という言葉です。文字通り何かを「保証する」設計なのですが、一体、何を保証しているのでしょうか?「部材が壊れないことを保証する?」「計算が正しいことを保証する?」実は、少し違います。...

【RC造】

【RC造】  【RC造】

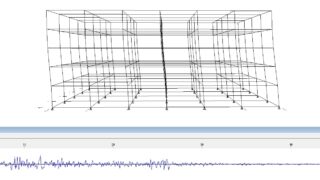

【RC造】  【モデル化】

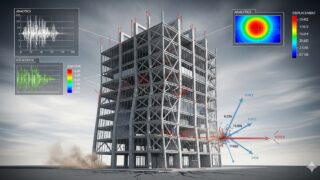

【モデル化】  【保有水平耐力計算】

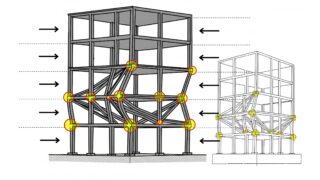

【保有水平耐力計算】  【保有水平耐力計算】

【保有水平耐力計算】  【RC造】

【RC造】  【保有水平耐力計算】

【保有水平耐力計算】  【RC造】

【RC造】  【RC造】

【RC造】  【保有水平耐力計算】

【保有水平耐力計算】