【保有水平耐力計算】

【保有水平耐力計算】 【わかりやすい構造設計】保有水平耐力計算とは~崩壊形とヒンジ図のチェックの視点

『保有水平耐力計算とは』シリーズになります。今回は保有水平耐力計算を組み立てる上で重要な崩壊形についてと、その意図している崩壊形になっていることを確認する上で重要なヒンジ図のチェックの視点について書いていきます。①崩壊形・Ds値を設定するこ...

【保有水平耐力計算】

【保有水平耐力計算】  【保有水平耐力計算】

【保有水平耐力計算】  【RC造】

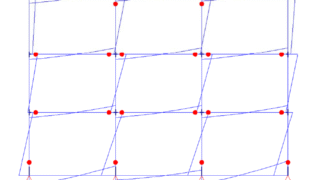

【RC造】  【モデル化】

【モデル化】  【モデル化】

【モデル化】  【モデル化】

【モデル化】