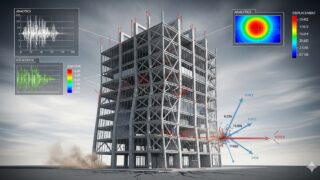

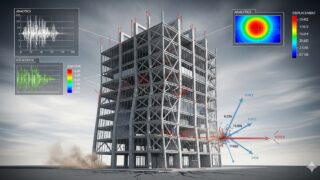

【保有水平耐力計算】

【保有水平耐力計算】 【わかりやすい構造設計】変形をどう評価する?① なぜ変形が重要か、3つの評価方法を知ろう

建物の地震時の被害や、その後の継続利用の可能性を考えるうえで、建物がどの程度変形するのか(特に層間変形角)を評価することは、耐力を評価することと同じくらい、あるいはそれ以上に重要です。大きな耐力を持つ頑丈な建物でも、変形が大きすぎれば内外装...

【保有水平耐力計算】

【保有水平耐力計算】  【まとめ】

【まとめ】  【構造設計】

【構造設計】  【構造設計】

【構造設計】  【構造設計】

【構造設計】  【モデル化】

【モデル化】  【モデル化】

【モデル化】  【地盤・基礎構造】

【地盤・基礎構造】  【RC造】

【RC造】