【RC造】– category –

-

【わかりやすい構造設計】理解度チェック問題まとめ~RC造編(随時更新)

RC造に関する記事での確認問題のまとめになります。問題のレベルとしては一級建築士と構造一級建築士の間くらいだと思いますが、実務の判断をベースに本質的な部分を深められるようにしています。解答できなかった部分を改めて記事に目を通してみてくださ... -

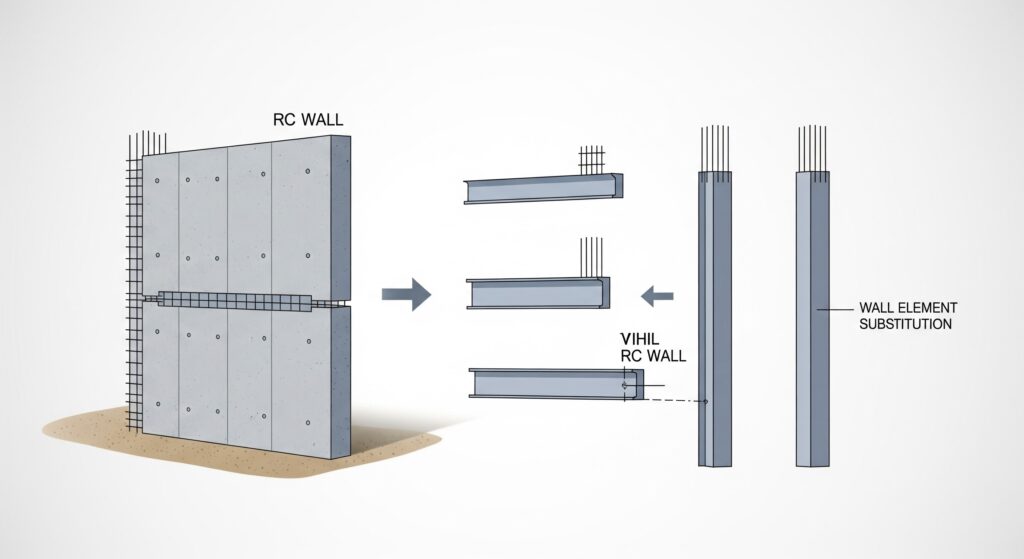

【わかりやすい構造設計】構造解析のモデル化の基本~耐震壁と雑壁、どう扱う?モデル化の基本と注意点

構造解析のモデル化の基本シリーズです。一貫計算で用いられる構造計算モデルでは、線材モデルが主流です。その際、耐震壁のような面材が線材モデルの中で具体的にどのようにモデル化されるのかについて書いていきたいと思います。 ①耐震壁のモデル化~壁... -

【わかりやすい構造設計】構造解析のモデル化の基本~柱梁接合部の本質 -歴史的背景とモデル化の理論

構造解析のモデル化の基本シリーズです。 柱梁接合部は構造種別に限らず重要な部分になります。柱や梁が力を発揮するためには接合部の健全性は不可欠な要素です。今回の記事ではそんな柱梁接合部の歴史から計算モデルでの扱い、設計での留意点について書い... -

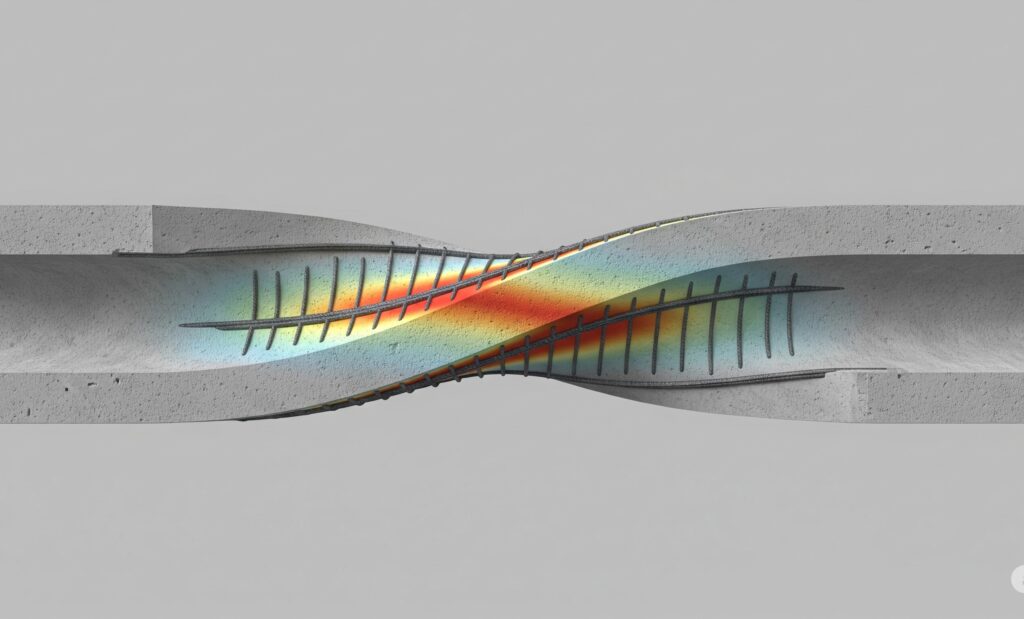

【わかりやすい構造設計】鉄筋の「定着長さ」とは?カットオフ筋の留意点

RC造では不可欠かつ最重要な事項でもあるのが鉄筋の定着です。 鉄筋がコンクリートと一体になることでRC造の本領を発揮することができます。 定着長さを把握しておくことは配筋詳細図を作成する場合や現場で配筋検査をするときには不可欠な知識になります... -

【わかりやすい構造設計】RC梁の開口補強~既製品スリーブの計算チェックと図面での注意点

建築設計の中では、換気や給排水などのダクトや配管は不可欠であり、そのルートを確保するために躯体への開口を設けることも不可欠です。 RC造であれば梁貫通(スリーブ)を設ける際には開口補強を行います。現状では施工性の優れた既製品を採用することが... -

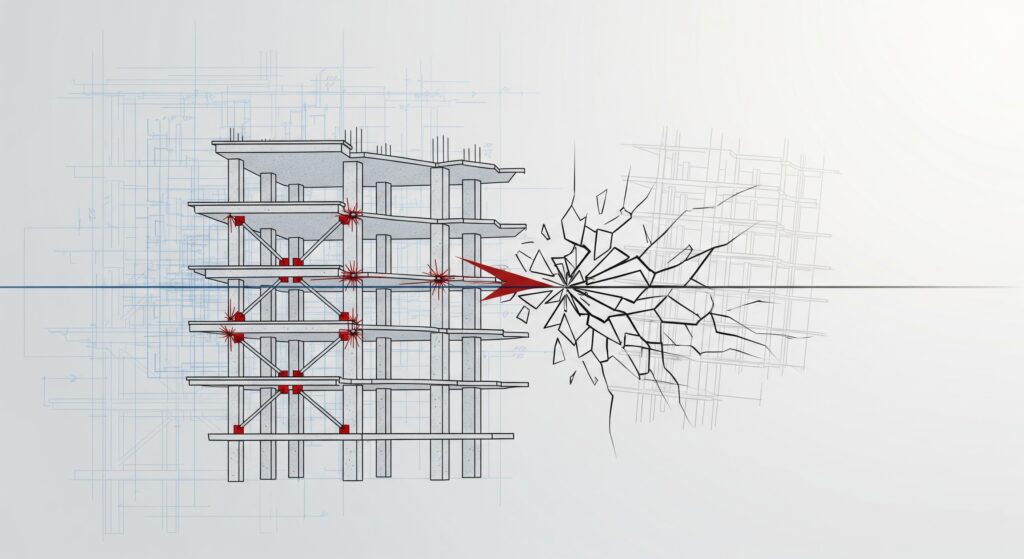

【わかりやすい構造設計】保有水平耐力と保証設計~「安全な壊れ方」を設計するRC・S造の検討項目

保有水平耐力計算の中で、必ずセットで登場するのが「保証設計」という言葉です。文字通り何かを「保証する」設計なのですが、一体、何を保証しているのでしょうか? 「部材が壊れないことを保証する?」「計算が正しいことを保証する?」 実は、少し違い... -

【わかりやすい構造設計】見落としがちな「ねじれ応力」とは?発生事例

構造計算において、M(曲げモーメント)、Q(せん断力)、N(軸力)は、部材に生じる主要な応力として、誰もが注意深く検討する項目です。しかし、これら3つの応力以外にも、建物の安全性に大きな影響を与える「ねじれ応力」が存在します。 このねじれ応力... -

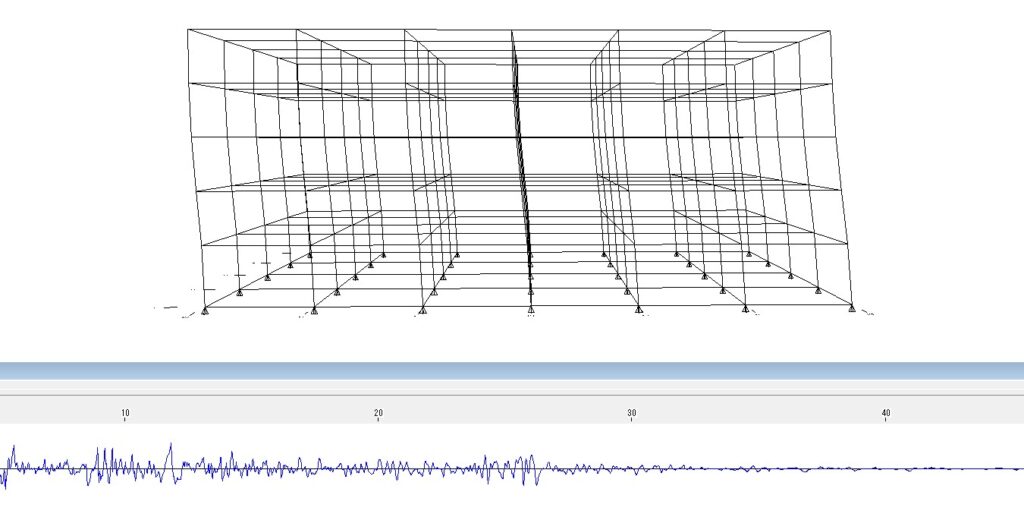

【わかりやすい構造設計】変形をどう評価する?②静的解析と動的解析のシミュレーション結果を比較(RC造純ラーメン編)

変形をどう評価する?① なぜ変形が重要か、3つの評価方法を知ろう前回はこちらの記事で地震時の変形を評価することの重要さと具体的な評価手法の概要について解説してきました。 動的解析までする案件というのは少ないと思います。なので、静的解析の結果... -

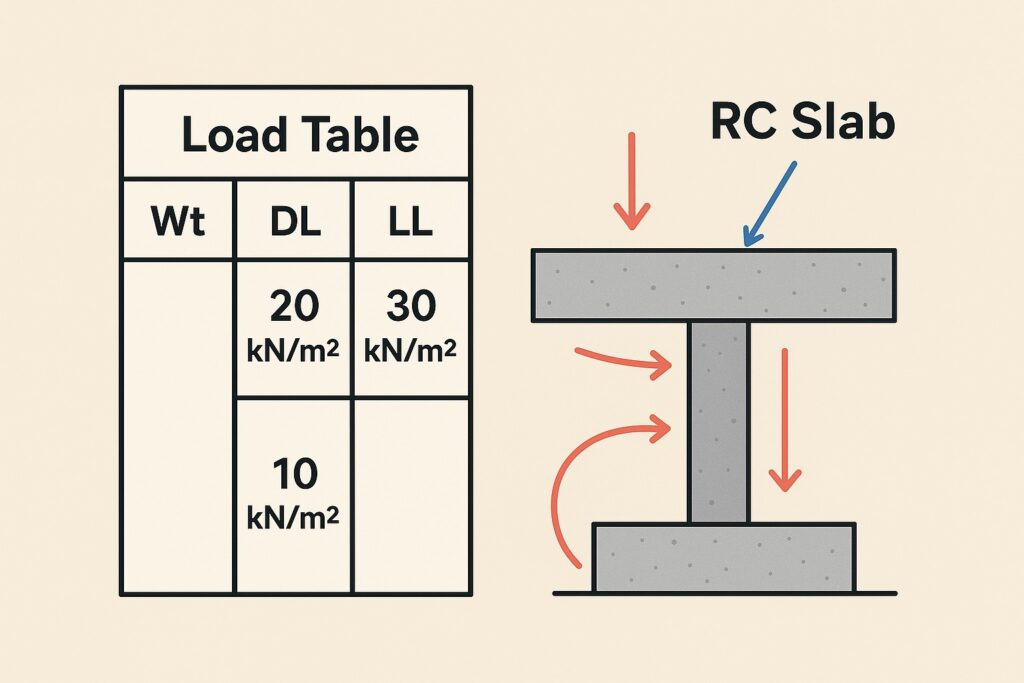

【わかりやすい構造設計】二次部材設計の留意点~すべての基本「荷重表」と力の流れの始点「RCスラブ」編

【わかりやすい構造設計】二次部材設計の留意点こちらの前回の記事では、二次部材の全体的な重要性について解説しました。 スラブや小梁といった二次部材が、単に床や壁を構成する部材ではなく、荷重を主要な柱や大梁へ伝える「力の伝達経路」として極めて...