-

【わかりやすい構造設計】偏心率~剛床仮定との関係

構造設計をする上で、平面的にバランスよく耐震(剛性)要素を配置することは、建物の耐震性を高めるための基本にして最重要事項です。 この平面的な剛性バランスの良さを評価する指標が**『偏心率』**です。 現在主流の一貫構造計算ソフトでは、計算過程... -

【わかりやすい構造設計】建築基準法の耐震性「最低限」の中身とは?/その先を提案することが設計

自身の経験からの体感にもなりますが、構造設計者は意識として計算が先にきてしまうため、正確な法文の理解が不足しがちです。 設計者として、業務の絶対的な判断基準となるのが「建築基準法」です。この法律を満足させなければ、そもそも建物を建てること... -

【構造設計コラム】構造適判とは?~制度の背景と設計者の向き合い方~

建築プロジェクト、特に一定規模以上の建物や複雑な構造計算を用いた建物の設計において、避けては通れないプロセスが「構造適判(正式名称:構造計算適合性判定)」です。 設計業務に携わっている方なら日常的に使う言葉ですが、「確認申請とは何が違うの... -

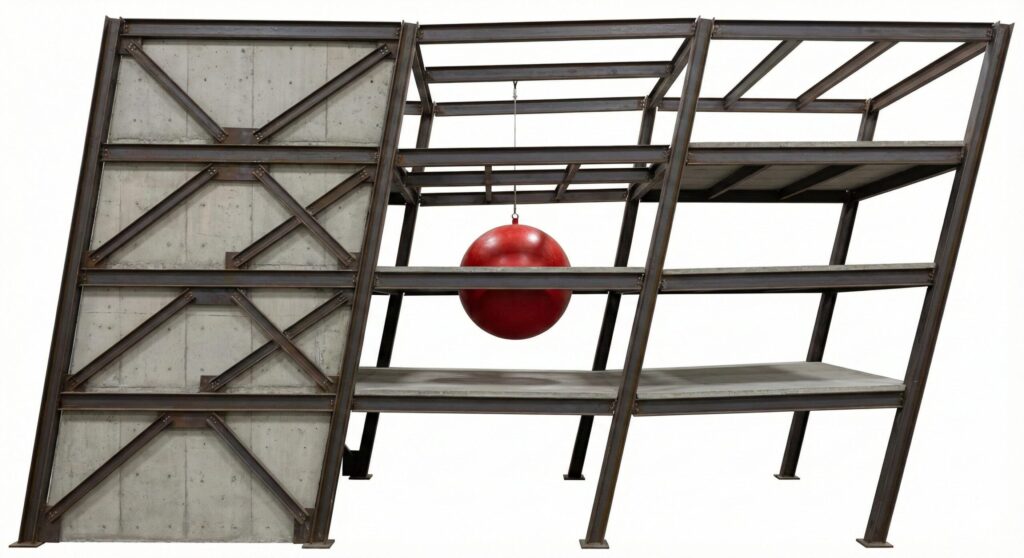

【わかりやすい構造設計】構造設計が楽しくなる「力の流れ」の読み方2/問題を『解く』から『作る』への転換

構造設計が楽しくなる「力の流れ」の読み方/つまずくポイント解説 前回の記事では、構造設計の基本となる「力の流れ」について解説しました。 これらの基本的な概念を理解して実務を進めていく中で、教科書通りにはいかない「壁」にぶつかることがあると... -

【わかりやすい構造設計】鉄骨造の基本を知る~合成梁・不完全合成梁の使い分けと評価のポイント

RC梁、鉄骨梁のどちらにおいても、梁の断面性能を評価する際にはスラブの影響を考慮します。 スラブが取り付くことによって梁の剛性も耐力も向上します。しかし、「剛性や耐力をとりあえず小さめに評価しておけば、すべて安全側になる」というわけではあり... -

【わかりやすい構造設計】理解度チェック問題まとめ~地盤・基礎編(随時更新)

地盤・基礎に関する記事での確認問題のまとめになります。問題のレベルとしては一級建築士と構造一級建築士の間くらいだと思いますが、実務の判断をベースに本質的な部分を深められるようにしています。解答できなかった部分を改めて記事に目を通してみて... -

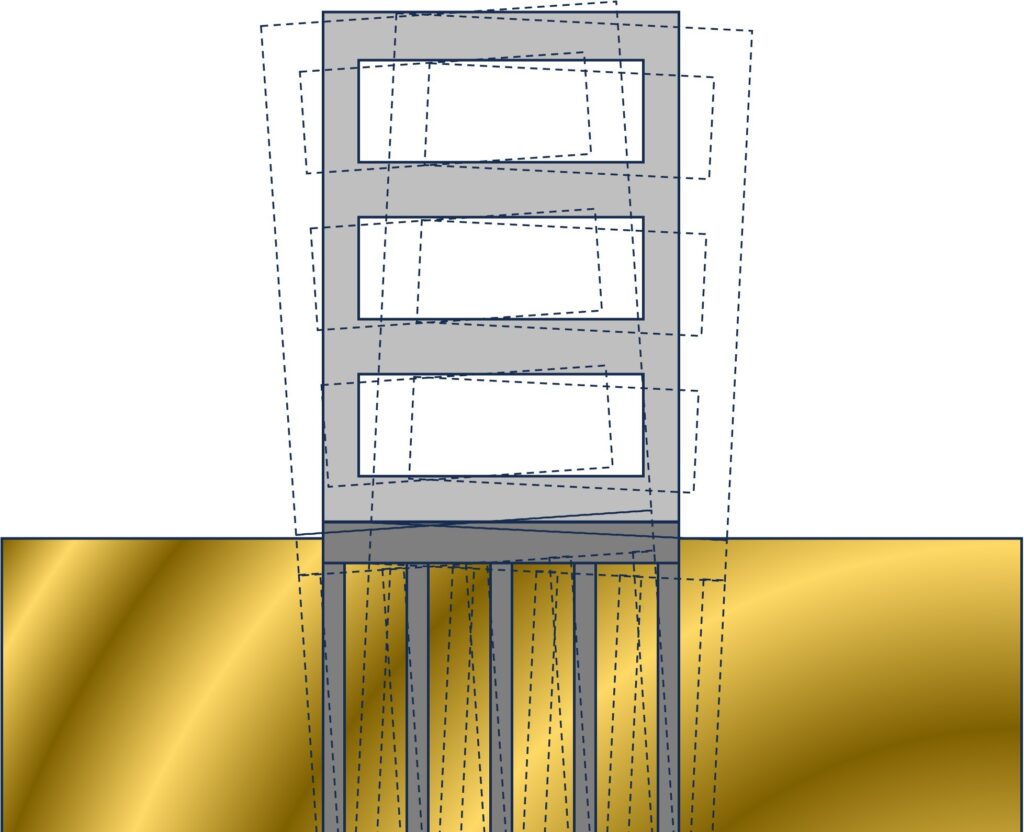

【わかりやすい構造設計】杭の耐震設計の変遷と外力の考え方

これまでにいくつか法改定の変遷について書いてきました。基準法の変遷から学ぶこと法改定の背景を知り構造設計を魅力的なものへ今回はその中でも杭の耐震設計の変遷について書いていきたいと思います。上部構造に比べて杭の設計についてはまだ新しい印象... -

【わかりやすい構造設計】N値だけで終わらない地盤調査の読み解き方|支持力・沈下・液状化検討のポイント

主に基礎の設計をするのに地盤調査は不可欠です。どのような地盤調査を行うのかから設計が始まっていると言っても過言ではありません。 地盤調査の項目も色々あって、さらに調査結果からはさらにたくさんの係数が出てきて、どの係数が何を検討するのに必要... -

【わかりやすい構造設計】二次部材設計の留意点~見落としがちな鉄骨二次部材の荷重とモジュールの考え方

これまでの記事で二次部材の検討での全体概要と、具体的な検討にあたっての荷重表の作り方、RC部材について解説してきました。 ▼ これまでの記事二次部材設計の留意点二次部材設計の留意点~すべての基本「荷重表」と力の流れの始点「RCスラブ」編 今回の...