-

【わかりやすい構造設計】その設定、本当に合ってる? 一貫計算の精度を上げるモデル化の思考法

現状の一貫計算ソフトでは任意系の応力解析ソフトまでとはいきませんが、かなり自由度の高い形状の入力ができるようになっています。SS3から一貫計算ソフトを使い始めた世代としては、SS7になった段階で大きく操作性が向上したと感じています。 経験的には... -

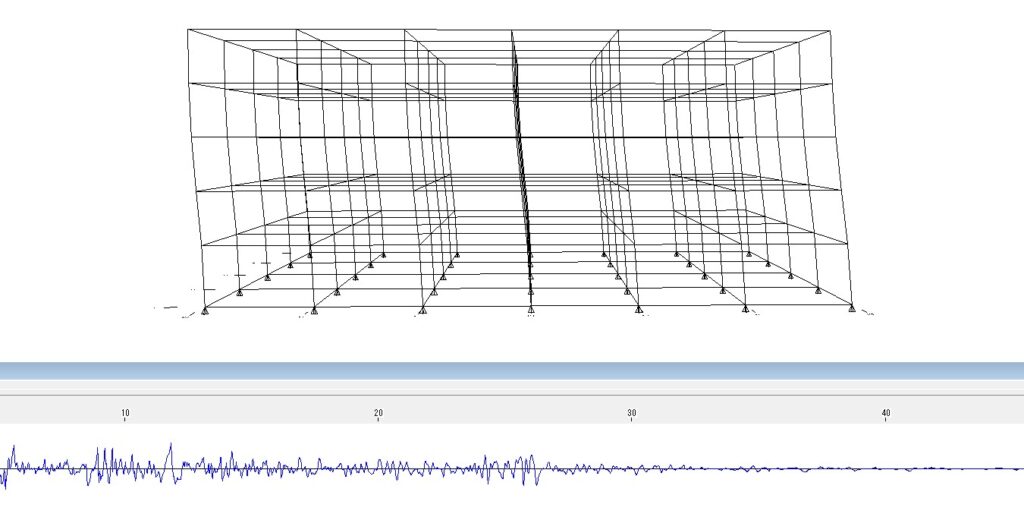

【わかりやすい構造設計】変形をどう評価する?②静的解析と動的解析のシミュレーション結果を比較(RC造純ラーメン編)

変形をどう評価する?① なぜ変形が重要か、3つの評価方法を知ろう前回はこちらの記事で地震時の変形を評価することの重要さと具体的な評価手法の概要について解説してきました。 動的解析までする案件というのは少ないと思います。なので、静的解析の結果... -

【構造設計コラム】設計図書の不整合はなぜ起こる?不整合はどうしたらなくなる?

この【構造設計コラム】では、日々の業務での少しゆるめな経験談や課題意識を共有していきます。多くの方が共感していただけることを心がけて書いていきたいと思っています。少しでも構造設計を前向きに取り組むきっかけになればと思います。今回のテーマ... -

【構造設計者に学ぶ】アルキテック㈱代表取締役 大沼耕平氏~技術評定を取得する背景を知る

構造設計をしていく中でも認定工法や技術評価を取得している工法を使用することはよくあると思います。使用する際に技術的な内容やコストについては調査・検討をすると思いますが、そういった工法ができるまでの背景を知る機会は中々ありません。 そこで今... -

【構造設計ロードマップ⓪】5年後に差がつく構造設計の思考法|若手と学生のための成長戦略

構造設計は、目に見えない自然の力と対峙し、人々の安全な暮らしと未来の建築を創造する、ダイナミックで知的な非常にやりがいのある仕事です。 専門的でやりがいのある仕事への期待と共に、その奥深さや責任の大きさを感じているかもしれません。あるいは... -

【わかりやすい構造設計】二次部材設計の留意点~見落としがちな鉄骨二次部材の荷重とモジュールの考え方

これまでの記事で二次部材の検討での全体概要と、具体的な検討にあたっての荷重表の作り方、RC部材について解説してきました。 ▼ これまでの記事二次部材設計の留意点二次部材設計の留意点~すべての基本「荷重表」と力の流れの始点「RCスラブ」編 今回の... -

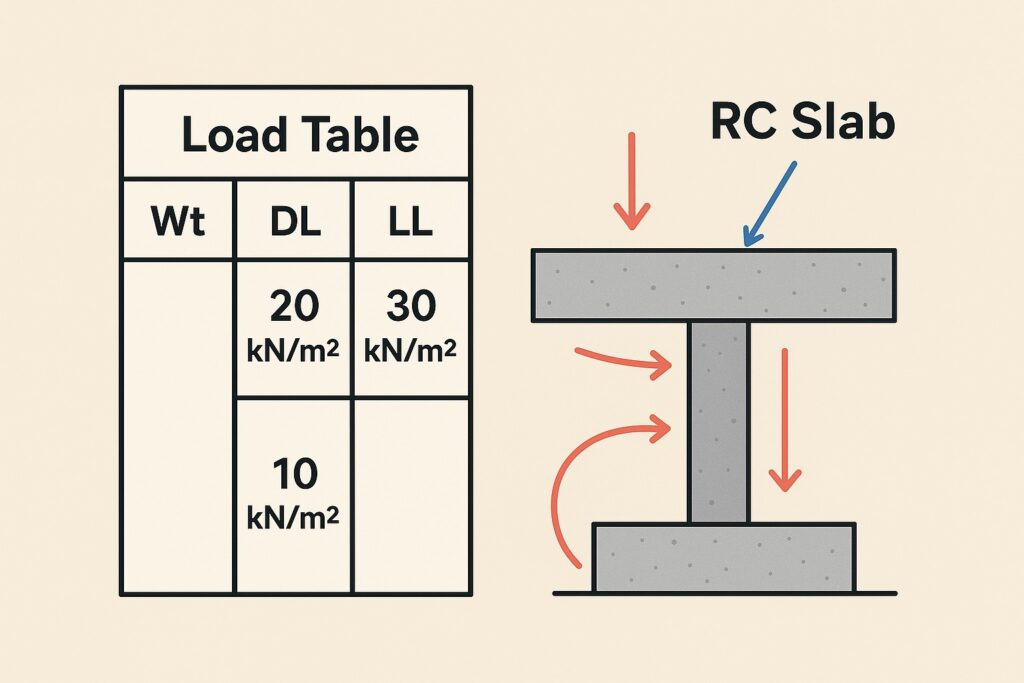

【わかりやすい構造設計】二次部材設計の留意点~すべての基本「荷重表」と力の流れの始点「RCスラブ」編

【わかりやすい構造設計】二次部材設計の留意点こちらの前回の記事では、二次部材の全体的な重要性について解説しました。 スラブや小梁といった二次部材が、単に床や壁を構成する部材ではなく、荷重を主要な柱や大梁へ伝える「力の伝達経路」として極めて... -

【一級建築士試験】製図試験の記述に使える記事まとめ(随時更新)

これまでの記事の中から一級建築士の製図試験の主に記述部分で使える考え方が学べるものを選定しました。 記事の言葉はそのまま使えるものというよりも、定型文を習得しやすくするためのベースの知識になると思います。また、想定外の内容が出たとしても、... -

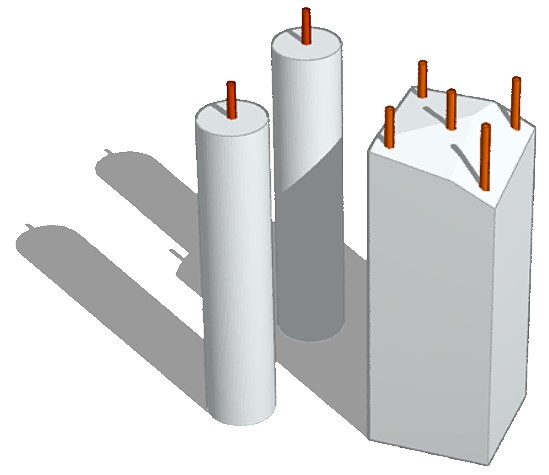

【わかりやすい構造設計】細い柱(地震力を負担しない部材)の作り方

設計の調整をしている中で、柱のサイズを小さくしたい場合の方法として地震力の負担を小さくすることがあります。 設計者が勝手に地震力を負担しないと言っても、実際に地震力を負担しないようにするには工夫や配慮が必要になります。 今回は地震力を負担...