構造設計– tag –

-

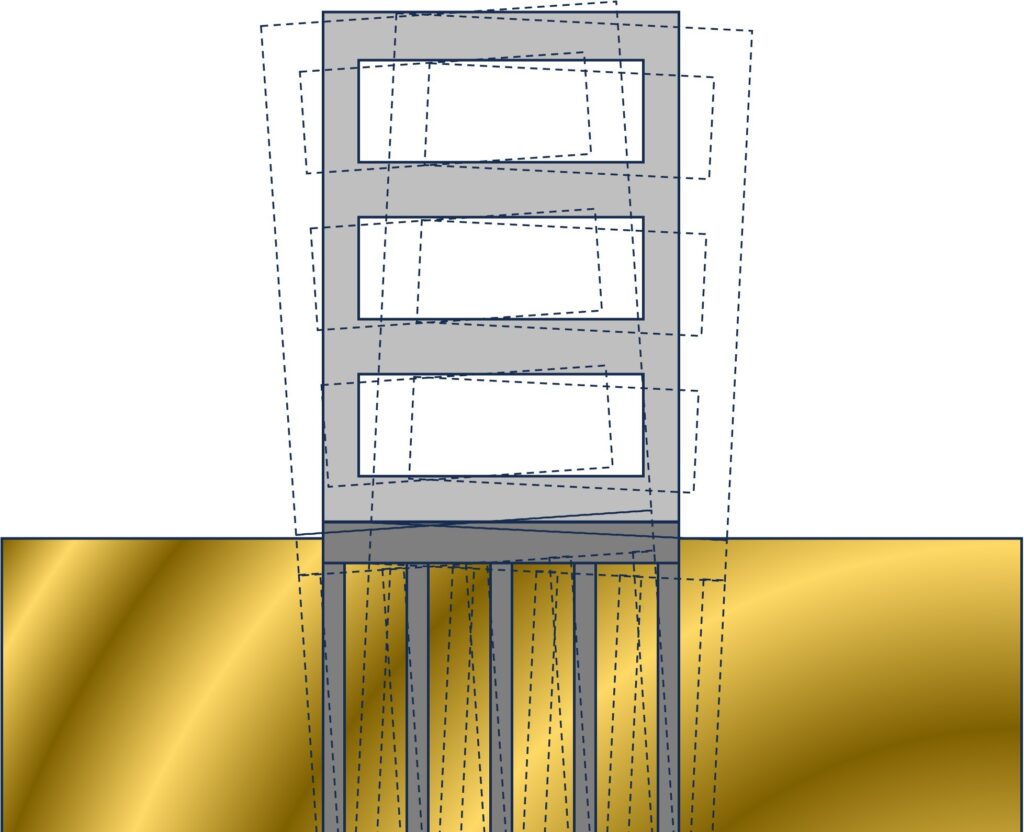

【わかりやすい構造設計】杭の耐震設計の変遷と外力の考え方

これまでにいくつか法改定の変遷について書いてきました。基準法の変遷から学ぶこと法改定の背景を知り構造設計を魅力的なものへ今回はその中でも杭の耐震設計の変遷について書いていきたいと思います。上部構造に比べて杭の設計についてはまだ新しい印象... -

【わかりやすい構造設計】減衰定数とは~定量的評価が難しい減衰要素

地震の揺れと密接な関係があるものの1つに減衰力があります。減衰力が存在していることを踏まえて構造設計をしてはいますが、その減衰力の効果としてははっきりと評価できるものではありません。 以下の記事でも書いた構造特性係数Dsとの関係も深いものに... -

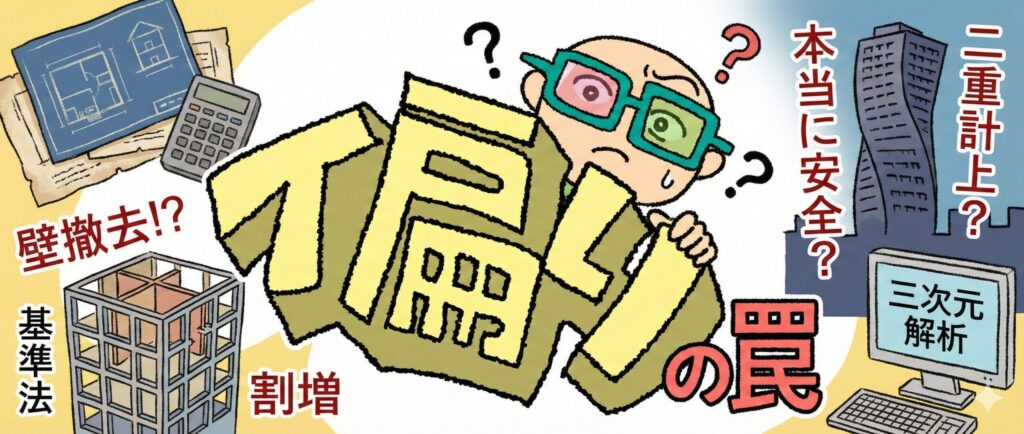

【わかりやすい構造設計】偏心率~立体解析との関係

【構造設計】法改定の背景を知る~意図とは逆に行ってしまった基準運用こちらで法改定の背景を書いてきましたが今回はそんな改定の中で本来の趣旨とは異なる形で運営されている偏心率について書いていきたいと思います。偏心率を満足させることが本当に安... -

【わかりやすい構造設計】保有水平耐力計算とは~計算体系を整理

保有水平耐力計算を完結させるためにその中で多くの種類の検討をしています。計算書を出力するとわかりますが、多くの場合で計算書の半分を占めます。 その体系を理解できていないと、チェックの視点が保有水平耐力が必要保有水平耐力を上回っていることの... -

【わかりやすい構造設計】構造解析のモデル化の基本~剛床仮定とはなにか/非剛床の事例

構造解析のモデル化の基本~線材モデルについてとモデル化の目的こちらの記事に続く内容として、一貫計算のモデル化の基本的な内容として剛床仮定についてになります。 剛床仮定のままで計算してよいのか?どこを非剛床仮定にすればよいのかということは、... -

【わかりやすい構造設計】構造解析のモデル化の基本~線材モデルについてとモデル化の目的

構造設計の中ではよくモデル化という言葉が出てくると思います。今回はモデル化というのはどのようなことを示しているのか、またモデル化にいくつか方法があるのでその中でももっともよく採用している線材置換について書いていきたいと思います。 ①モデル... -

【わかりやすい構造設計】鉄骨造の基本を知る~耐火被覆工法の種類から構造設計上の留意点

【わかりやすい構造設計】鉄骨造の基本を知る~材料の特徴/計算条件とディテールの整合【わかりやすい構造設計】鉄骨造の基本を知る~外装材(ALC・ECP・PC)の支持部材鉄骨造を設計する際に耐火被覆については意匠設計者に任せがちになる部分ですが、耐... -

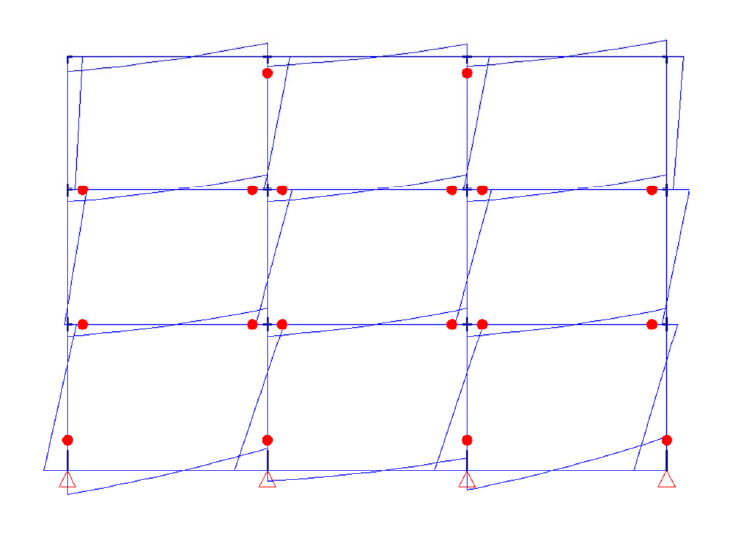

【わかりやすい構造設計】保有水平耐力計算とは~崩壊形とヒンジ図のチェックの視点

『保有水平耐力計算とは』シリーズになります。 今回は保有水平耐力計算を組み立てる上で重要な崩壊形についてと、その意図している崩壊形になっていることを確認する上で重要なヒンジ図のチェックの視点について書いていきます。 ①崩壊形・Ds値を設定する... -

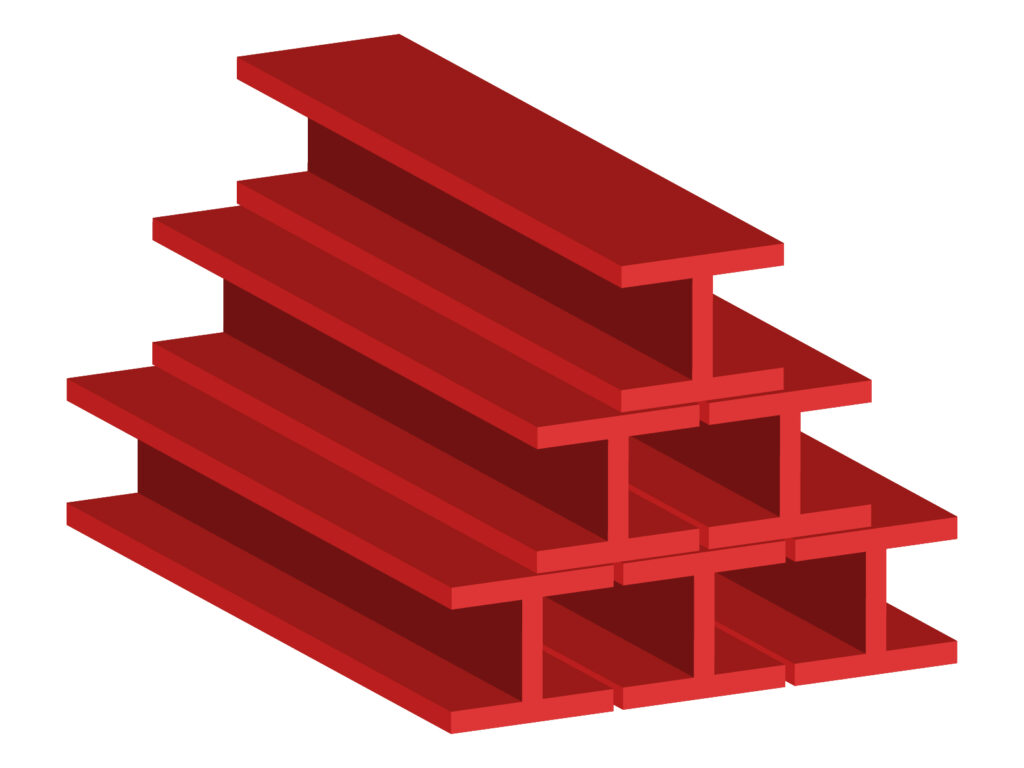

【わかりやすい構造設計】鉄骨造の基本を知る~材料の特徴/計算条件とディテールの整合

構造種別の中でも主要な構造である鉄骨造について書いていきます。初めて鉄骨造を設計する人に向けて基本的な部分から考えていきたいと思うので専門用語は少な目でいきたいと思います。 ①鉄骨造の材料的な特徴 鉄骨造は一般的にRC造に比べて軽い建物として...