構造設計は建築設計の分野の中でも特に専門性が高いと言われます。

構造計算をするにあたって、普段見ないような言葉やたくさんの計算式を使ったり、大量の計算書を作ったりしているところを見ると専門性が高く見えるのかもしれません。

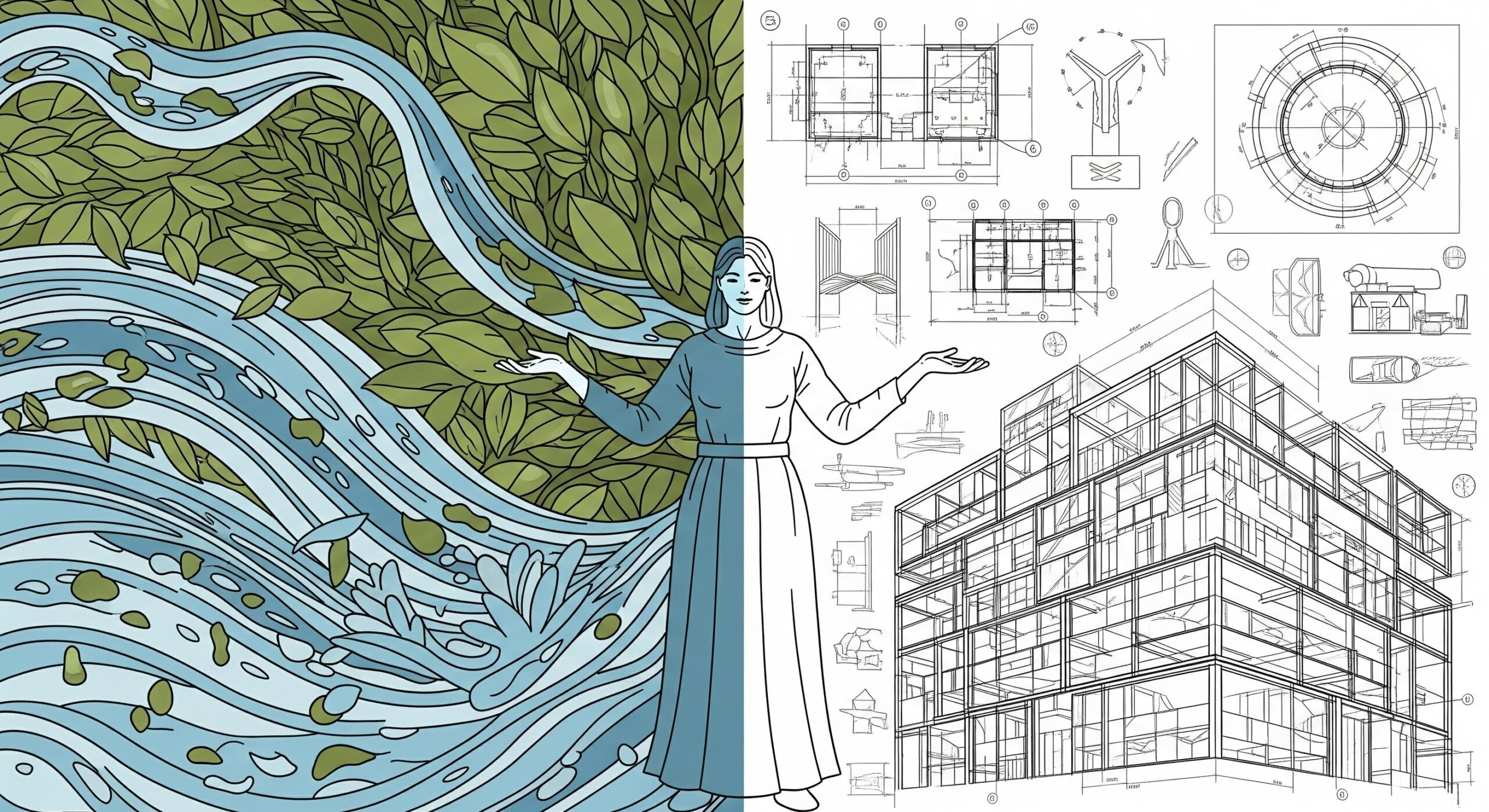

しかし、良い建築を作るためには各分野の人間が協力することが不可欠です。

そんな場面で、専門性が高いと言われる構造設計者として、どのように立ち振る舞うことが求められるのかを書いていきたいと思います。

①豊富な言語力を身に着けよう!

「構造設計は計算が主体の理系分野なのに、なぜ言語力が?」と思うかもしれません。しかし、専門性が高いからこそ、豊富な言語力・表現力がなければ、考えていることや課題意識を共有できないのです。

専門性が高いからと言って、仕事の中でやり取りをする人がみんな構造設計に明るい人ばかりとは限りません。相手は同じ設計チームの仲間から、施工者、そして建築の専門家ではないクライアントまで多岐にわたります。

互いに分かり合うことなく、業務を進めることはできません。自分の知っている言葉をぺらぺらと話しているようであれば信頼できる設計者にはなれません。

専門性が高い内容を誰でもわかるような言葉で伝えられるということは、工学の本質的な理解と言語力の両方があって実現できることです。

工学部分については実務をやっていれば確実に触れますが、言語力については普段から今やっていることをどう伝えるかということを考えていないととっさに言葉が出ません。

同じ言葉を何回も言ったところで伝わらないし、長々と話したところで伝わりません。端的な説明を心がけましょう。専門家は長く話しがちです。必ず相手の反応を見ましょう。

伝わらないのは、相手の理解力不足ではなく、自身の言語力不足が原因だと考えましょう。

このように、日頃から自分の業務を言語化してアウトプットする習慣を持つことが、言語力を鍛える上で非常に有効です。

②思考が進む具体性を示そう

構造躯体は建築の形に直結するので、初期の形状を生み出す段階から、意匠設計者とは密に調整をしていきます。

そのような時も端的でわかりやすい言葉を使うことは当然のこととして、ここでは伝わるだけではなく、具体的な検討が進む言葉を使っていくことが求められます。

例えばよくあるやり取りとして、意匠設計者からの要望に対して、スパンを飛ばすと柱梁が大きくなる、こういった改善をすれば部材は小さくできるといったことがあります。

こういったやり取りの中では、積極的に具体的な寸法を示して話すことが重要です。人それぞれイメージする寸法は異なるので、イメージを共通化していくことが重要になってきます。

「もっと部材を小さくしてほしい」と言われて頭を悩ませているスタッフが、具体的な寸法目標がないまま、あるいは、構造システムを根本から変えなければ不可能な寸法を目指して、時間を浪費してしまうことがあります。

実はきちんと寸法を伝えていれば、元々想定してた断面サイズでも十分に小さいと思ってもらえることもあるし、大変更になるとは思わず要望していたなんてこともあります。

総体的な傾向だけでは、その案を採用するのかは決断できません。「部材を小さくする」という言葉だけでは、それが「10mm」なのか「半分」なのか、その程度が分かりません。

総体的な概念はすぐに出てきても具体的な寸法が出てくるようになるには、普段からそういった場面を想定して計算と向き合っている必要があります。

構造計算プログラムに任せてばかりではなく、応力や変形(剛性)、部材耐力といった数値を日々眺めていく中で身についていく感覚です。プログラムに任せきりにせず、数値を日々眺め、その意味を考える習慣が、こうした感覚を養います。

さっと電卓を取り出して概算できる設計者ほど、構造を深く理解していると言えるでしょう。

③譲れない部分は伝える

与件を十分に引き出したら、次はいよいよ実現方法の検討です。ここが、専門知識を建築という形に「翻訳」する、構造設計者の腕の見せ所です。最初から「無理だ」と頭ごなしに否定するのではなく、あらゆる切り口で実現可能性を検討していきましょう。事例調査は大きな実現可能性を探る上では重要です。

こういった機会を繰り返していくことで、技術の幅は広がっていきます。

徹底的に実現性を検討して要望に応えることはとても重要なことではありますが、構造設計者として絶対に譲れない部分は必ず伝えるようにしましょう。

そういったことをしっかりと伝えてくれる設計者の方が信頼されます。

無理なことは無理だときちんと言いましょう。人命より優先することはありません。

これは重要な点ですが、構造計算プログラムの扱いに慣れると、前提条件の工夫次第で、計算上は安全基準を満たす結果を作り出せてしまう側面もあります。

最終的には構造設計者としては、安全率と建築空間とのバランスを判断することになります。

参考:(詳しくは別記事「構造設計は幅を持って安全性をデザインしていく」で解説しますが、)最終的には構造設計者として、確保すべき安全率と建築空間の質とのバランスを判断することになります。

この「譲れない部分」は、構造の根幹をなす重要な要素です。そして、それがかえって建築全体のコンセプトを明確にし、デザインをすっきりとさせてくれることも少なくありません。遠慮せずに、積極的に伝えていきましょう。

まとめ

良い建築を作るためには、構造設計者が専門分野に閉じこもるのではなく、架け橋となることが不可欠です。

- 豊富な言語力: 専門知識を、相手に合わせた言葉で分かりやすく「翻訳」する。

- 思考が進む具体性: 「なんとなく」ではなく「具体的な数値」で議論を前に進める。

- 譲れない部分を伝える信念: 安全性への責任を持ち、言うべきことは明確に言う。

これらのスキルは、日々の意識と実践によって必ず身につきます。計算力に加え、「伝える力」を磨き、代替不可能な構造設計者を目指しましょう。