【建築学生向け構造設計コラム】構造設計とはどんな仕事?組織設計・ゼネコン・アトリエの違いは?

夏のインターンシップも終わり、本格的に建築設計業界への就職活動を意識し始める季節になります。 「構造設計って、どんな仕事なんだろう?」 「自分に向いているのかな?」 そんな疑問を持つ皆さんに向け、今回は構造設計という仕事について、表面的な解...

【構造設計ロードマップ⓪】5年後に差がつく構造設計の思考法|若手と学生のための成長戦略

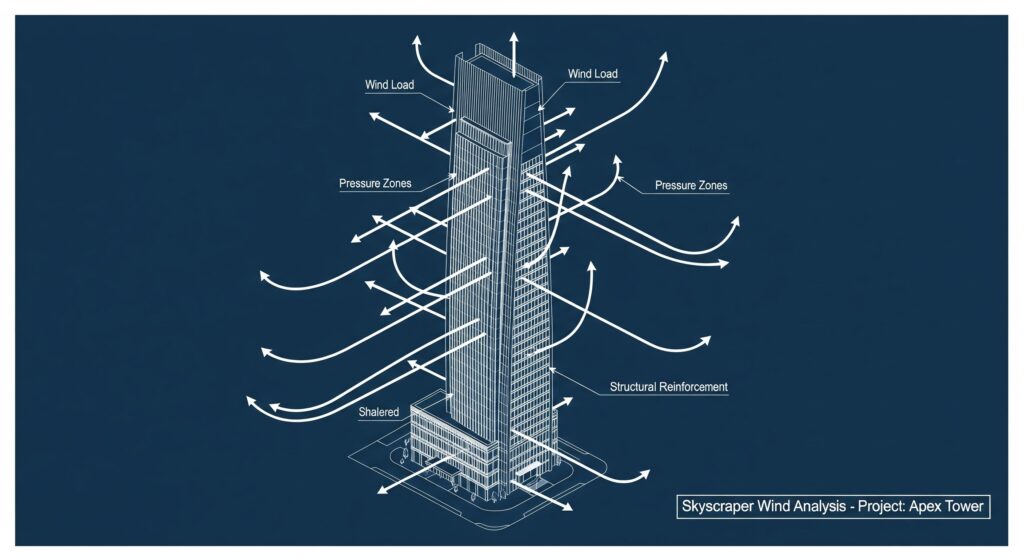

構造設計は、目に見えない自然の力と対峙し、人々の安全な暮らしと未来の建築を創造する、ダイナミックで知的な非常にやりがいのある仕事です。 専門的でやりがいのある仕事への期待と共に、その奥深さや責任の大きさを感じているかもしれません。あるいは...

【わかりやすい構造設計】一貫計算の使い方まとめ(随時更新)

これまでの記事を有効に利用できるように、一貫計算の目次に沿って整理をしました。 現在の業務では欠かせない一貫計算を使いこなせるようになることは非常に重要なことなので、今後の記事も一貫計算のどの部分に関係しているのかがわかるように整理して、...

【構造設計コラム】最終成果から逆算して「課題の解像度」を上げる思考法

構造設計に限らず、課題を進める上で最も重要なことは、「最終的な見通しを持って思考を展開すること」です。 最終的な見通しを持たずに目の前の課題に取り組むことは、作業の優先順位が判断できないだけでなく、思考のスピードが上がらず、より良いアイデ...

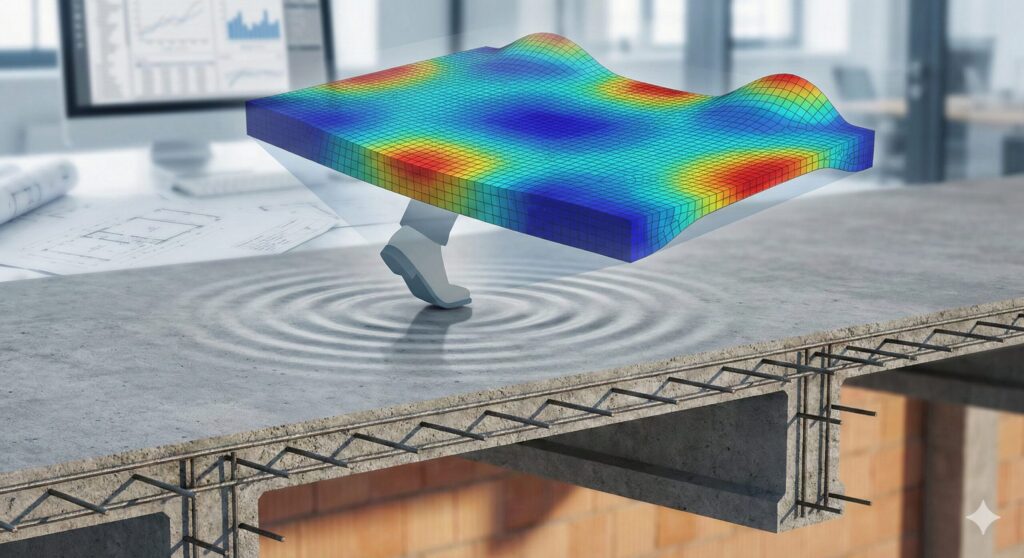

【わかりやすい構造設計】床振動の基本と評価手法

構造設計の領域の中でも判断が難しいのが「床振動」についてです。 評価にあたってのパラメータに未知の部分が多いことが、評価を難しくしている要因だと思います。 確認申請や人命に直接関わるわけではないため、評価自体が義務付けられてはおらず、検討...

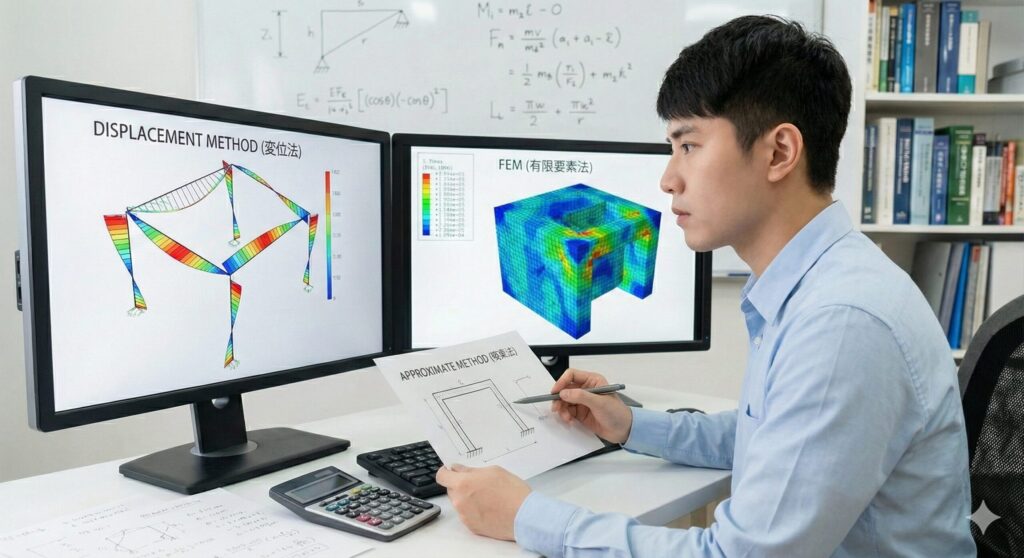

【わかりやすい構造設計】骨組みの解析手法|最適な手法を選ぶための基礎知識

現在の構造設計において、一貫構造計算プログラムなどの解析ソフトは、設計者にとって不可欠なツールになっています。 しかし、画面上のボタンを一つ押せば答えが出る便利さの裏で、「中でどのような計算が行われているのか?」を意識する機会は減ってきて...

【構造設計監理】「計画変更」か「軽微な変更」か?知っておくべき現場変更の手続きと協議の心得

設計段階でしっかり調整したと思っていても、現場段階で調整事項は多々発生します。 構造図の内容は基本的に確認申請図として審査を受けた図面になるため、好き勝手に変更事項を反映できるわけではありません。 今回の記事では、現場での変更事項の法的な...

【構造設計コラム】設計精度を高めるのに不可欠な「言語化」の思考法

構造設計者は自然・工学・形を繋ぐ通訳者こちらの記事では、構造設計者にとって言語力が重要である理由と、どのような言葉を使うべきかについて解説しました。 建築設計に携わる方の多くは理系出身でしょう。「言語力・文章力」と聞くと、学生時代の国語や...

【わかりやすい構造設計】RC造大梁の特殊な条件での設計

ラーメン構造では不可欠な大梁ですが、一般的な線材モデルの応力解析での曲げやせん断力の検討だけに限らず、条件によっては追加で色々な検討をする必要があります。 今回の記事では、どういった場合にどのような検討が必要になるのかを解説していきます。...

【わかりやすい構造設計】鉄骨造の基本~ブレースの種類と設計の留意点

鉄骨造はRC造に比べて剛性が低く、大きく変形することで主架構の損傷がなかったとしても非構造部材が損傷するリスクが高まります。 準ラーメン構造でDs=0.25で設計した場合には保有水平耐力は十分に確保できたとしても、建物規模によっては剛性の低さが疑...

【わかりやすい構造設計】一貫計算では検討できない個別検討項目(随時更新)

現在の構造設計では一貫計算は欠かせないツールになっています。おおよその検討は一貫計算内で対応できますが、それで全ての検討ができるわけではありません。重要な個別検討は一貫計算以外で行う必要があります。 今回の記事では一貫計算外でよく検討が必...

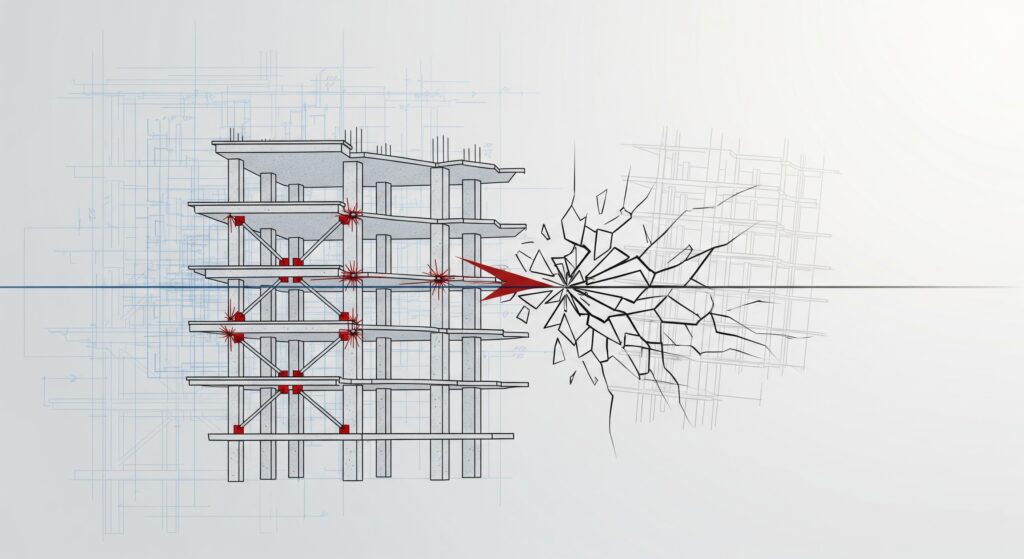

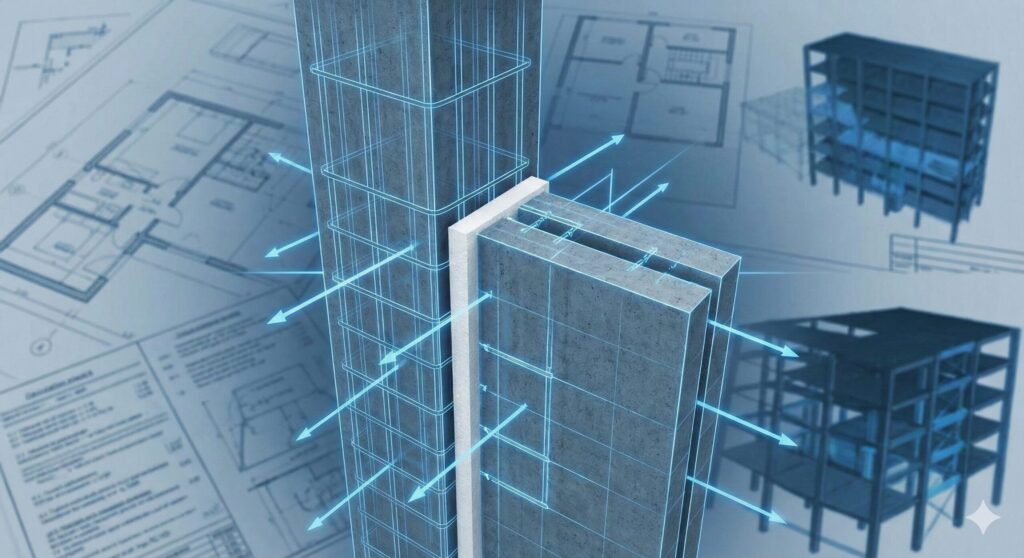

【わかりやすい構造設計】二次壁の利用と構造スリットの評価と留意点

構造設計の中では、RC造の建物において当たり前のように使用している「構造スリット」。 一貫構造計算ソフトでも入力項目として標準化されていますが、その背景や計算内部での挙動を正しく理解できていますでしょうか? 今回は、構造スリットの誕生経緯...

構造設計者の人材育成に役に立つ記事を週1~2記事発信/まとめ記事から読んでもらえるとわかりやすいと思います