構造設計に関連する間違え探しの解答です。問題はXで配信しています。

以前の問題は以下になります。

【一級建築士】【わかりやすい構造設計】~間違え探し解答Ⅰ

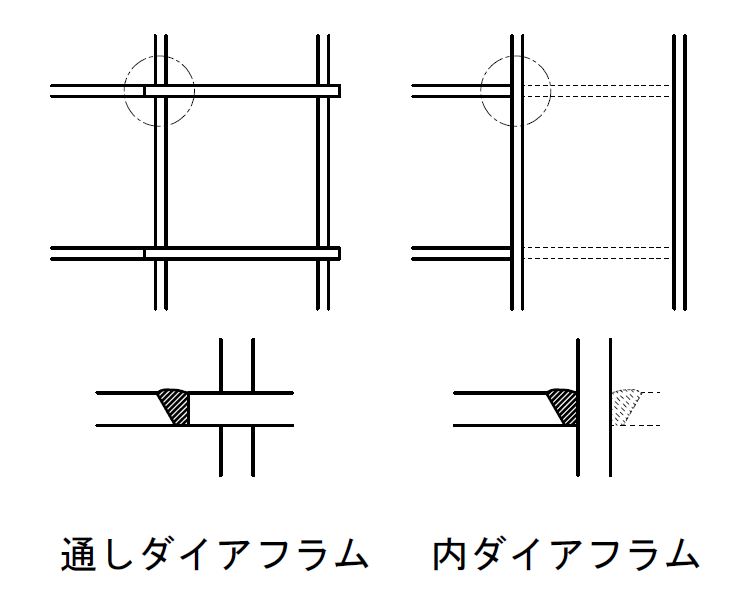

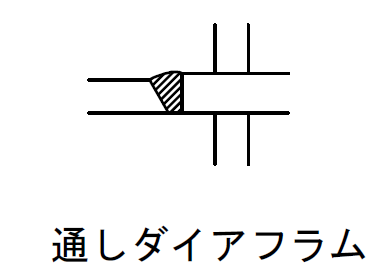

【解答】間違え探し⑪(溶接・ダイアフラム)

どちらのダイアフラム共に梁フランジの板厚と同厚のプレートになっていますが、通しダイアフラムの場合には梁フランジよりも厚くするのが正解になります。

通しダイアフラム形式の場合には完全溶込み溶接(突合せ溶接)とします。母材と同等以上の耐力を有する必要があるため、フランジを通しダイアフラムの厚さの内部で溶接する必要があるので、梁フランジ厚の2サイズ程度厚くします。

内ダイアフラム形式の場合にも完全溶込み溶接を採用するため溶接の方法は共通ですが、柱材を通しての力の伝達が可能であるため、内ダイアフラムと梁フランジのズレは以下規定値内であれば許容されます。柱の板厚を通して力を伝達することから柱の板厚が厚い方がズレの許容値は大きくなります。

t1(梁フランジ厚)≧ t2(柱板厚)の場合 e(ズレ)≦t1/5 かつ e≦4mm

t1(梁フランジ厚)< t2(柱板厚)の場合 e(ズレ)≦t1/4 かつ e≦5mm

参考:鉄骨造の基本を知る~建物の強度を支える「溶接」の基本を解説

参考:構造解析のモデル化の基本~柱梁接合部の本質 -歴史的背景とモデル化の理論

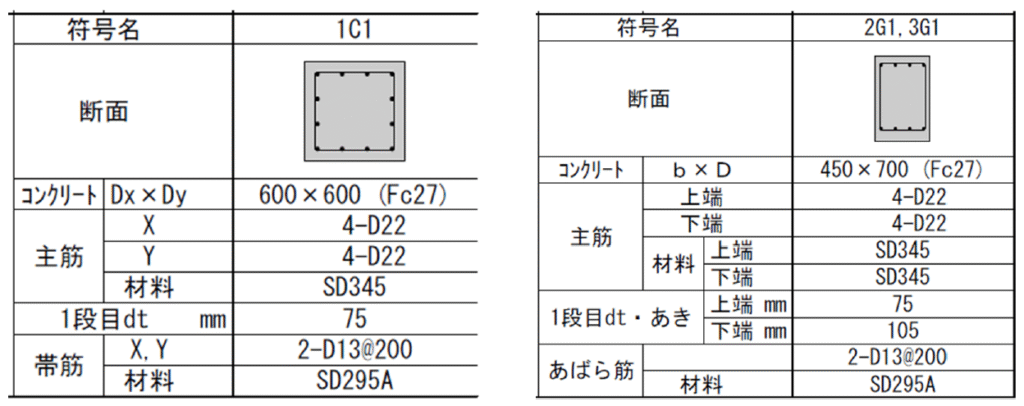

【解答】間違え探し⑫(配筋量)

帯筋が2-D13@200なので配筋量が0.2%は満足していますが間隔が100mm以下を満足していません。

これまでの地震被害も踏まえて鉛直力を支持している柱の方が梁よりもせん断補強筋に対する規定は厳しくなっています。

実務的には柱の帯筋は@100にすることが当たり前の過ぎるためかSS7ではワーニングメッセージも出ないようです。

【解答】間違え探し⑬(支点条件)

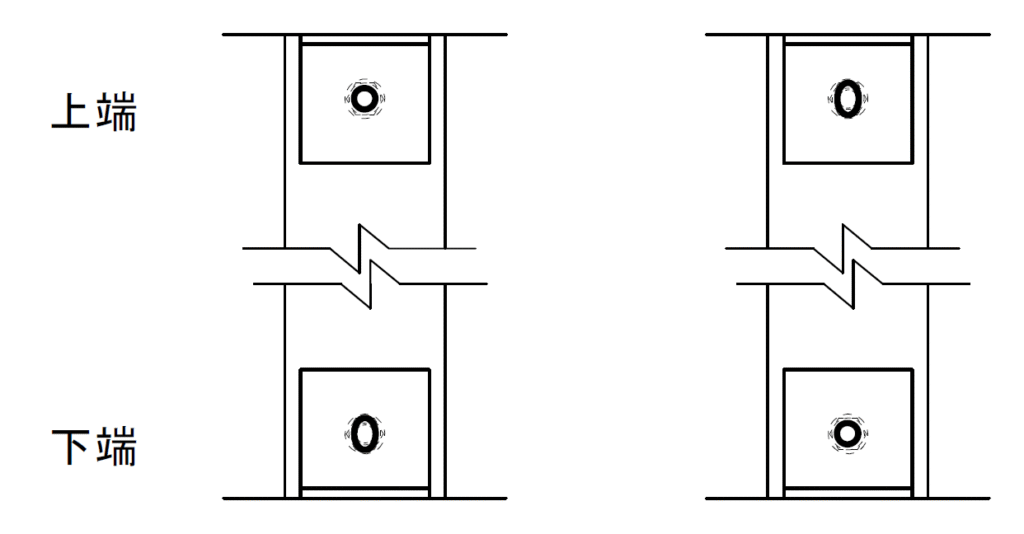

細い材で鉄骨マリオン(カーテンウォールの垂直方向の構造部材)を設計する場合、一般的に下端部分の接合部に鉛直方向のルーズホール(クリアランス)を設けます。なので、正しいのは左図になります。

マリオンは自重や風荷重を水平方向に受け持つ部材であり、建物の鉛直荷重(圧縮力)を負担する構造ではありません。鉛直方向にルーズを設けることで、上部構造の変形や沈下による圧縮力がマリオンに伝達されるのを防ぎます。

熱負荷が大きい場合には温度変化による鉄骨部材の熱膨張・収縮を吸収する役目もあります。

計算モデルでは下端は鉛直方向の変位に対してフリーとなるようにローラー支点にする必要があります。そうすることで鉛直方向に対しては引張力しか発生しなくなります。座屈に対する配慮が不要となるため幅の細い部材にすることができます。

参考:鉄骨造の弱点「座屈」とは?原因と対策を解説

参考:絶対変位と相対変位を使い分けることの重要性

参考:支点条件の仮定/基礎部の剛床の重要性

構造設計をわかりやすく解説しているのでよかったら他の記事も読んでいってください。

おススメ記事

【一級建築士試験】丸暗記から卒業!合格に繋がる関連記事まとめ

【一級建築士試験】構造の勉強は『3つの視点』で劇的に効率化できる

『何がわからない』かが”わかるようになる!