これまでにいくつか法改定の変遷について書いてきました。

基準法の変遷から学ぶこと

法改定の背景を知り構造設計を魅力的なものへ

今回はその中でも杭の耐震設計の変遷について書いていきたいと思います。

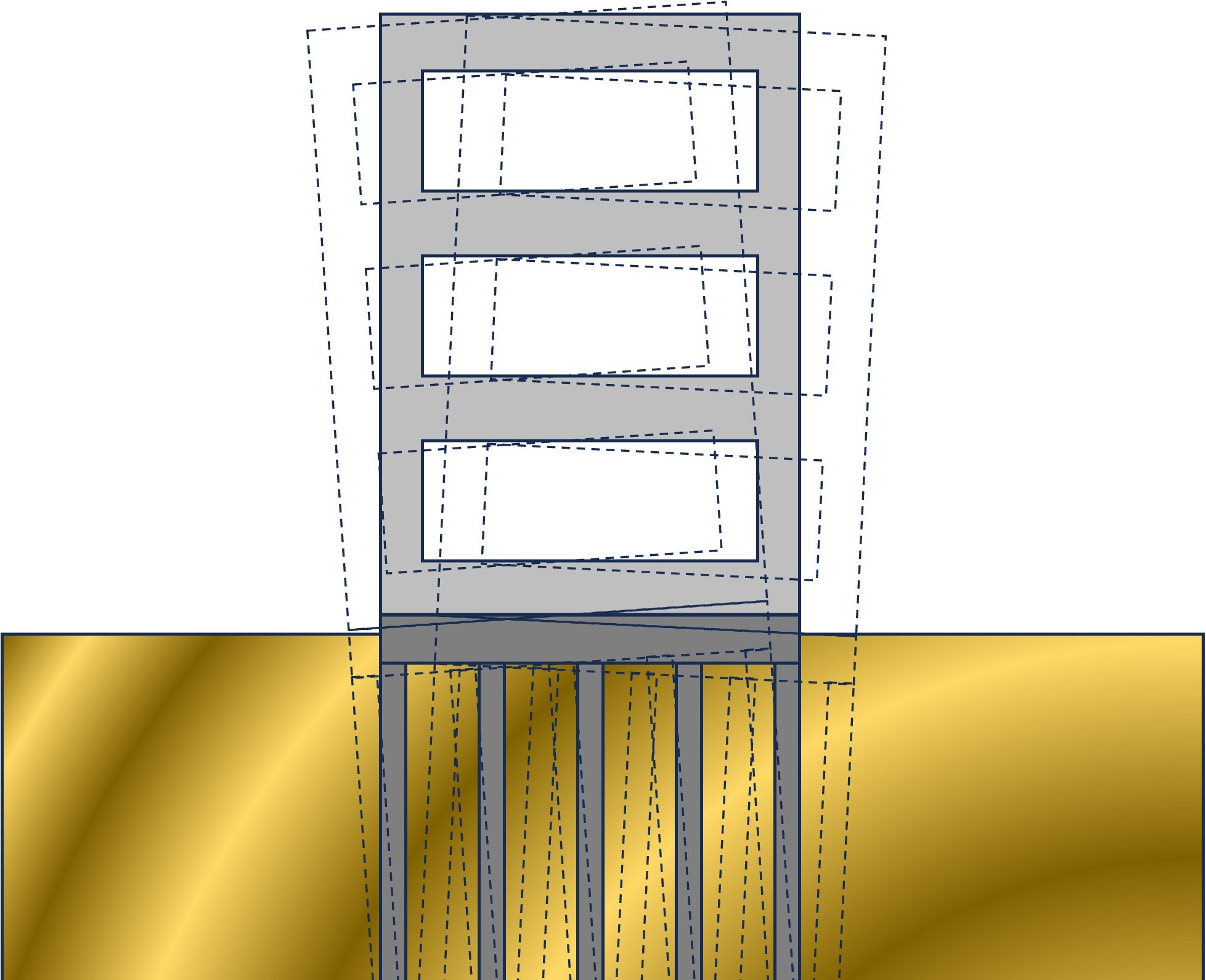

上部構造に比べて杭の設計についてはまだ新しい印象を受けます。地面の中というの見えないこともありまだまだ未知なことが多いです。それを踏まえて現在の杭への外力の考え方と今後考えていきたい点を合わせて書いていきます。

①杭の耐震設計の変遷

S53年(1978年)に発生した宮城県沖の地震の被害で、上部構造には重大な障害が発生しなかった建築物において、杭頭部の破壊、杭のひび割れ棟の被害が生じたという報告がありました。

この被害報告を受けて、建築物の上部構造と基礎構造の耐震性は同じ水準での設計が必要であるという議論があがりました。

S59年(1984年)に日本建築センターからは杭の一次設計を初めて規定した『地震力に対する基礎の設計指針』が発刊されました。

一方で同年に、建設省から通達が出たものの、そこでは法的に杭の設計を義務付けることにはなりませんでした。

現在もですが地盤については非常に未知なことが多く、法的に定めるまでの見解がまとめきれなかったことと、以下の記事でも書きましたが、日本では基準法で一度決めてしまうと非常に変更がしにくいという特徴があるのでこういった形になったことが想定されます。

参考:法改定の背景を知り構造設計を魅力的なものへ

そのような状況の中、国よりも先行して東京都がH3年(1991年)に軒高さ15m以上又は階数5以上の建物においては杭に対する中地震時(一次設計)に対する検討を行うように義務付けました。

その後H7年(1995年)の阪神大震災によっても杭頭部分での損傷が多く確認されたこともあり、基準法としてはH12年(2000年)の法改定で中地震時(一次設計)に対する検討を行うように義務付けられました。

2001年の建築基礎構造設計指針(日本建築学会)の改定の際に大地震に対する検討が明確化されましたが、地盤定数や設定は解析モデル等の整備が一部不完全でしたが、2019年の改定で未完部分が補われました。

②杭への水平力は地面から?建物から?

基礎に作用する地震荷重を静的に評価する場合は、これを上部構造の地上部分及び地下部分の重心位置に作用する慣性力として扱う。上部構造の地上部分の慣性力は、建築基準法による地震荷重に相応する。上部構造の地下部分の慣性力は、建物と地盤の動的相互作用の影響を適切に考慮して求める。

基礎に作用する地震荷重を動的解析に基づき評価する場合は、工学的基盤での地震動の応答スペクトル、地盤による地震動の増幅効果および建物と地盤の動的相互作用の影響を適切に考慮する。

上記は”建築基礎構造設計指針(日本建築学会)4.4節 地震荷重”の頭書きの引用になります。

この内容について検証方法や数値の考え方について考えていきたいと思います。

地震は当たり前のことですが、地盤の揺れから建物に伝わります。なので、地面の中にある杭は建物より先に地震による影響を受けることになります。杭のどのような状況を想定して検討しているのかを把握することで、安全性に対する適正な対策を考えることができます。

地面が動くことで当然杭への影響はゼロではありませんが、その影響というのは建物の揺れによって発生する慣性力に比べて小さいのでそれに対する検討は省略されています。

なので見出しの問いに対する答えとしては、両方から影響は受けるとなりますが、建物の慣性力から受ける水平力が支配的であると言えます。

③杭の静的評価荷重と動的評価荷重の考え方

一般的な杭の地震時の検討時に使用する水平力と言うのは、『上部構造の地上部分及び地下部分の重心位置に作用する慣性力』を具体的に数値化したものになります。

一次設計では、1階の地震力+1階の半分より下の基礎を含めた荷重✖0.1が水平力になります。

※地下階はない前提での内容で進めていきます。

数値の構成からも、地盤内の影響は考慮せずに建物側からの慣性力に対しての検討になっていることがわかります。

ちなみに基礎部分の荷重に対して0.1を掛ける理由としては、一次設計の地震力は地表面での加速度としては80gal~100galを想定しているからになります。1階部分のCo=0.2(200gal)と整合した数値となっています。

詳細はこちらのコア東京Webを参考にしてください。

以上が静的荷重の評価になりますが、静的な評価というのは簡単に言うと地表面の加速度を一律で設定している方法と言えます。

それに対して動的解析に基づいた評価は、工学的基盤から地表面に至るまでの増幅を評価して荷重に掛ける係数が決まります。地表面に至る加速度は工学的基盤より浅い部分で増幅します。

工学基盤と言うのは十分な剛性を持った地盤のことを言います。必ずしも杭の支持地盤とは同一ではありません。一般的にはせん断波(S波)速度が400m/s以上の地盤を指すことが多いです。

S波はPS検層と言う、地盤に振動を与えてその波の伝達速度を測ります。剛性が高い(硬い)地盤ほど密度が高いので速度が早くなります。

参考:PS検層とは(株式会社アジアジオさんのサイトからの引用です)

動的解析の場合の方が土地の状況を反映したものと言えます。大臣認定案件で地震波を作成するとき以外にはボーリング試験(標準貫入試験)しかないことがほとんどだと思いますが、N値があれば、S波速度に変換する方法もあります。精度は落ちますが、大狂いはしない程度に思ってもらうといいかもしれません。

前述の2つの評価方法の間に限界耐力計算方法に基づく方法がありますが、これは簡易的に動的影響を評価した方法になります。

④地盤の影響をどのように考慮するか

外力の決定方法にもある程度の幅があります。動的解析結果が実態に近いと思いますが、それが正解とは限りません。

地表面での増幅もありますが、建物と地盤の周期の関係によっては入力を低減するような減衰効果も確実にありますが、どの程度かというと定量化が難しいこともあり、結局は安全側の数値を取ることになってしまいます。

応答変位法という検討方法では地盤の影響を考慮するためにいくつかの水平力のパターンを用いて検討します。

そのパターンというのが、建物と地盤が同じ方向に動いた場合やそれぞれが逆方向に動いた場合、半分くらい逆方向に動いた場合など、地盤と建物の固有周期を踏まえてどの程度の共振があるのかを踏まえて、クリティカルになるパターンが決まってきます。

杭の水平変位や杭の剛性バランスによって、土圧が水平力に対して加力側に作用したり、抵抗側に作用したりと色々な状況が発生します。

また、土がRCや鉄骨の材料特性と違って、応力が増加するにつれてひずみも直線的に増加しない(非線形性が強い)ことが挙動を読みにくくする1つの理由とも言えます。

それ以外にも層が平面的にも立面的にまったく同じものが連続していることはなく、柱状図という広い敷地の中のいくつかの点情報でしかないということも踏まえる必要があります。

最後に地盤の中について安全側の判断をせざる負えない具体的な理由についていくつか示しましたが、これ以外にも理由はあります。これらを踏まえて設計者として適切なリスクやクライテリアを説明できるようになりましょう。

⑤まだまだ未知が多い杭(地面)の世界

2019年の建築基礎構造設計指針では具体的な方法が明記されていますが、検討方法は多数示されており、状況に応じて使い分けられるようになっています。

これは検討方法の取り方によっては、外力にも幅があるし、クライテリアとしても最大変形をいくつにするのか、杭頭の塑性化を許容するのかといった幅があります。

一番安全側の設定を積み重ねた場合と一番危険側の設定を積み重ねた場合とで、地盤の状況にもよりますが杭材料コストベースの比較でいうと余裕で1.5倍は超えるようなイメージだと思われます。

そのため建築基礎構造設計指針で明確化されたといっても法的な義務付けはできない状況だと思われます。

杭の耐震設計の変遷からもわかるように杭の大地震時を言われ出したのが2001年だとするとそれ以前に設計した杭はたくさんあります。それでも大地震時にあまり問題になっていないという事実も踏まえて、外力やクライテリアが過剰になりすぎないように設定していくことが構造設計者に求められていて、これがまさに性能設計になります。

参考:余力をどのように設定する?過剰思考になっていない?

全体的に未知な部分は多いですが、影響の大きな部分としては液状化の評価や、地盤の減衰効果、基礎の根入れ効果、杭内のセメントミルクの強度の効果などかなと考えています。細かなところを考え出したら無数にあるのでまずは大きな部分を押えていくことが重要です。

まとめ:杭設計は「未知」との対話。安全と合理性のバランスを。

今回の記事では、杭の耐震設計について、法的な変遷から外力設定の考え方までを解説しました。 地面の下は見えないからこそ、以下の3つの視点を持つことが重要です。

- 歴史を知る: 杭の耐震規定は比較的新しく、過去の震災被害(杭頭破壊など)を受けて進化してきました。この経緯を知ることで、なぜ今の基準があるのかが見えてきます。

- 外力の本質: 杭にかかる力は、地盤の揺れと建物の慣性力の両方ですが、静的設計では主に「建物の慣性力」をモデル化しています。動的解析や応答変位法など、より実態に近い手法があることも理解しておきましょう。

- 未知への配慮: 地盤は不均質であり、減衰効果や液状化など未解明な要素も多いです。数値を鵜呑みにせず、幅を持った検討を行い、過剰でも危険でもない「適切なクライテリア」を設定することが設計者の腕の見せ所です。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ

この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!

問題1 杭基礎の耐震設計に関する法的な義務付けは、上部構造の耐震設計と同時に古くから整備されており、1981年の新耐震設計法の導入時には既に、現在と同様の中地震時(一次設計)における杭の応力検討が義務化されていた。

解答1 :× 解説: 杭の耐震設計が法的に義務化されたのは比較的新しく、2000年(平成12年)の建築基準法改正からです。それまでは、1978年の宮城県沖地震などの被害を受けて指針などは出ていましたが、法的な義務ではありませんでした。上部構造に比べて歴史が浅い分野です。

問題2 杭基礎に作用する地震時の水平力を静的に評価する場合、一般的には地盤の変位による影響よりも、上部構造(建物)が揺れることによって生じる「慣性力」の影響が支配的であると考え、建物の重量と層せん断力係数に基づいた水平力を杭頭に作用させて検討を行う。

解答2 :〇 解説: 杭は地盤変位の影響も受けますが、静的設計においては建物の揺れ(慣性力)が支配的として扱います。一次設計では「1階の地震力+基礎・地中梁重量×0.1(震度0.1相当)」を水平力として用いるのが一般的です。

問題3 2019年に改定された「建築基礎構造設計指針」により、杭の大地震時に対する検討方法や地盤定数の設定等が明確化されたが、地盤の性状は不確定要素が多く、解析手法によって結果(外力や変形)に幅が出るため、設計者は状況に応じて適切な検討方法を選択し、過剰になりすぎないよう性能設計を行う姿勢が求められる。

解答3 :〇 解説: 指針で手法は整備されましたが、地盤の非線形性や減衰効果など未知の部分も多く、どの手法を選ぶかでコストが大きく変わります(1.5倍以上になることも)。盲目的に安全側を積み上げるのではなく、建物の重要度や地盤リスクを踏まえた「性能設計(バランスの良い判断)」が設計者には求められています。