-

【構造設計監理】配筋検査の役割とは?施工管理との違いと見るべきポイント解説

コンクリートの打設前に行われる「配筋検査」は、建物の品質を左右する最も重要な検査の一つと言えます。 この配筋検査、現場では「施工者(建設会社)」と「設計監理者(設計事務所)」の双方が実施します。どちらも同じ「図面通りに鉄筋が組まれているか... -

【わかりやすい構造設計】設計根拠のおさえ方/学びなおしのススメ

仕事を始めたばかりは知らないことばかりなので、誰かに何かを言われたときに多少の違和感があったとしても、それが正しいと思ってしまうことがあります。また、段取り能力も不十分な中ですぐに課題を済ませたい気持ちが勝ってしまって、調べることを怠っ... -

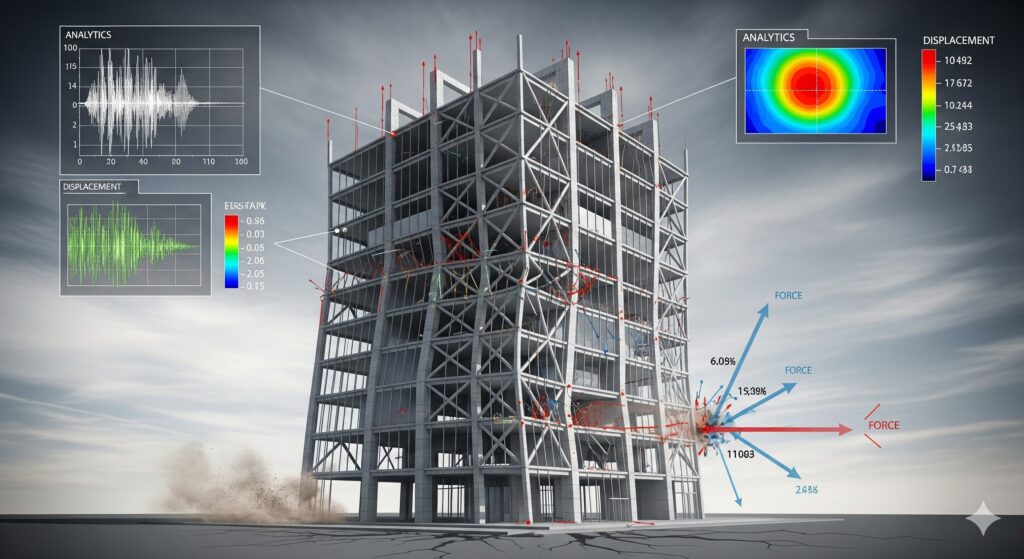

【わかりやすい構造設計】保有水平耐力とは~増分解析におけるモデル化の変化を解説

構造設計、特に大規模な建築物や特定の条件を満たす建築物の安全性を確認する「ルート3」の設計において、「保有水平耐力計算」は避けて通れない重要な検討項目です。そして、その計算の主流な手法が「増分解析(プッシュオーバー解析)」です。 保有水平... -

【わかりやすい構造設計】~ちょっと気になる構造計画解答

ちょっと気になる構造計画の解答です。一貫計算とは別に検討していないと申請指摘を受けるような内容です。問題はXで配信しています。 【解答】ちょっと気になる構造計画①(剛床・力の流れ) 耐震壁がバランスよく配置されている良い構造計画にも見えます... -

【わかりやすい構造設計】変形をどう評価する?① なぜ変形が重要か、3つの評価方法を知ろう

建物の地震時の被害や、その後の継続利用の可能性を考えるうえで、建物がどの程度変形するのか(特に層間変形角)を評価することは、耐力を評価することと同じくらい、あるいはそれ以上に重要です。 大きな耐力を持つ頑丈な建物でも、変形が大きすぎれば内... -

【わかりやすい構造設計】建築基準法の耐震性「最低限」の中身とは?/その先を提案することが設計

自身の経験からの体感にもなりますが、構造設計者は意識として計算が先にきてしまうため、正確な法文の理解が不足しがちです。 設計者として、業務の絶対的な判断基準となるのが「建築基準法」です。この法律を満足させなければ、そもそも建物を建てること... -

【わかりやすい構造設計】一貫計算の使い方まとめ(随時更新)

これまでの記事を有効に利用できるように、一貫計算の目次に沿って整理をしました。 現在の業務では欠かせない一貫計算を使いこなせるようになることは非常に重要なことなので、今後の記事も一貫計算のどの部分に関係しているのかがわかるように整理して、... -

【構造設計ロードマップ①】1年目が最速で成長するための必須スキル3選

当サイトの記事は構造設計者の人材育成を目的として記事を中心に発信しています。 記事が増えていく中で適切な順番で内容を把握していくことで、より早く、より確実に技術習得が可能になります。 今回の記事ではロードマップ①として構造設計を始めて1年目... -

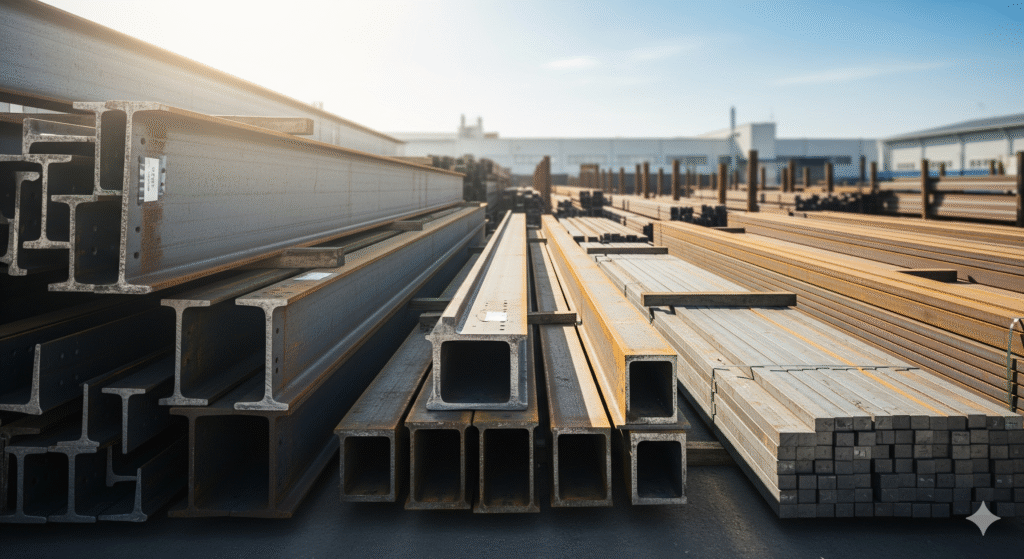

【わかりやすい構造設計】鉄骨造の基本を知る~材料と形状の使い分け完全ガイド

鉄骨部材には、似たような言葉で様々な材料の種別があります。「SS400とSN400B、何が違うの?」「柱はBCPとBCR、どちらを選ぶべき?」こうした疑問は、鉄骨造を学び始めた誰もが一度は通る道でしょう。 それらは力の流れや部材の重要度に応じて適切に使い...