人材育成– tag –

-

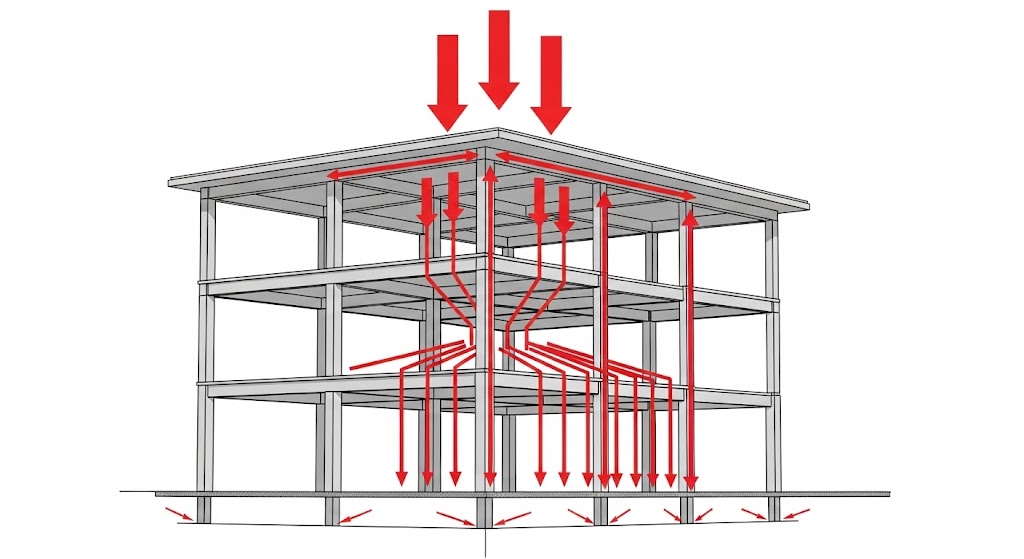

【わかりやすい構造設計】構造設計が楽しくなる「力の流れ」の読み方/つまずくポイント解説

構造設計をしていると力の流れという言葉がよく出てきます。 実務を始めたときにはいまいちピンと来ておらず、力が流れ切らない詳細図を書いてしまったり、力の流れにあっていない計算書を作ってしまうことがありました。 実務をある程度経験すると、これ... -

【わかりやすい構造設計】設計根拠のおさえ方/学びなおしのススメ

仕事を始めたばかりは知らないことばかりなので、誰かに何かを言われたときに多少の違和感があったとしても、それが正しいと思ってしまうことがあります。また、段取り能力も不十分な中ですぐに課題を済ませたい気持ちが勝ってしまって、調べることを怠っ... -

【わかりやすい構造設計】判断と決断を分ける技術~仮説思考で“判断”の質を上げる

日々、無意識なものも含めて無数の判断をしています。 構造設計の場面でも「決める」機会はたくさんありますが、その一つひとつを「自分で決めている」という感覚を持てているでしょうか? 「誰かに言われたから」「なんとなく周りに合わせて」と流される... -

【わかりやすい構造設計】保有水平耐力計算とは~増分解析と復元力特性の基本を解説

日々の業務で「復元力特性」という言葉を耳にしても、その概念を体系的に学ぶ機会は意外と少ないかもしれません。しかし、各種規準をもう一歩深く理解しようとする時、この知識の有無が理解度を大きく左右します。 この記事では、多くの設計者が行う「保有... -

【人材育成・仕事の基本】仕事の壁を乗り越える思考法|複数の課題に共通する「本質」の見つけ方

仕事には、うまくいく時もあれば、いかない時もあります。特に、うまくいかない時に周りから色々と指摘され、どうして良いかわからなくなってしまうこともあるでしょう。「課題が山積みだ…」と感じてしまうかもしれませんが、少し考え方を変えるだけで、多... -

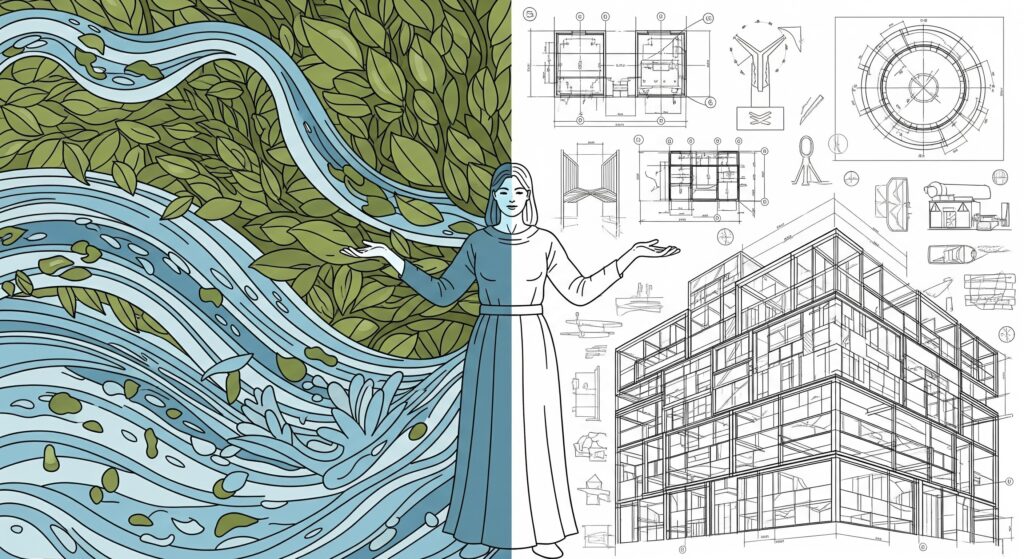

【わかりやすい構造設計】構造設計者は自然・工学・形を繋ぐ通訳者

構造設計は建築設計の分野の中でも特に専門性が高いと言われます。構造計算をするにあたって、普段見ないような言葉やたくさんの計算式を使ったり、大量の計算書を作ったりしているところを見ると専門性が高く見えるのかもしれません。 しかし、良い建築を... -

【人材育成・仕事の基本】評価される「質問力」の鍛え方|成長と信頼を勝ち取る3つのステップ

入社してすぐの時には、わからないことがあったらどんどん質問するように言われると思いますが、本当にこんなことまで質問してもいいのか?と思うことがあると思います。 確かに何も考えずに丸投げな質問は相手にとっては失礼になりますが、自分なりの考え... -

【わかりやすい構造設計】計算プログラムに使われない付き合い方

現在の構造設計業務においては、構造計算プログラムなしでは成立しないと言っても過言ではありません。 構造計算の理解が不十分であっても構造計算プログラムは条件を設定すれば大量の計算書を作成してくれます。構造計算プログラムが導入され始めた時代に... -

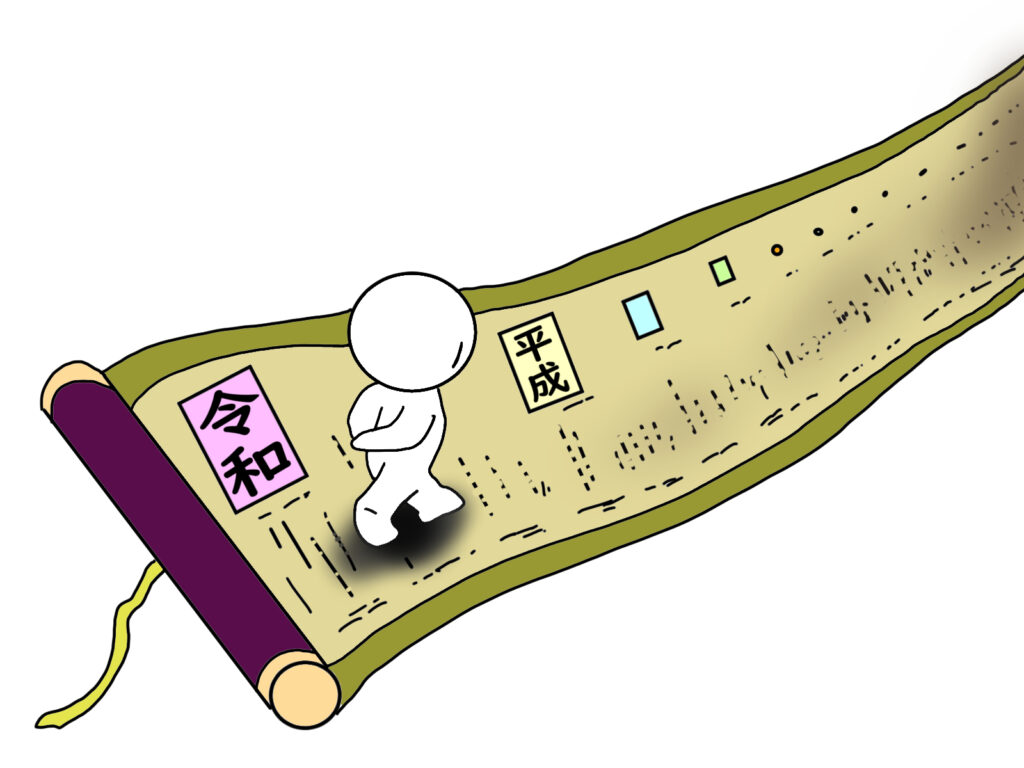

【わかりやすい構造設計】基準法の変遷から学ぶこと~一歩先の構造設計

建築基準法は社会状況の変化に応じて、常に改定が行われていきます。特に構造関連の内容に関しては、大きな地震が起きた後に改定されることが多いです。 それは地震被害を踏まえて、現行法規の不十分な部分が見えてくるので、それに対応するために改定する...

12